Esquisse pour une histoire des jeunes dans la France capitaliste

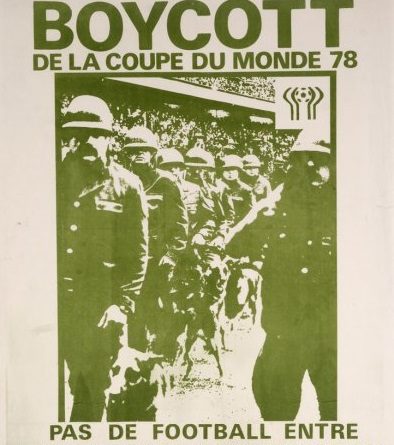

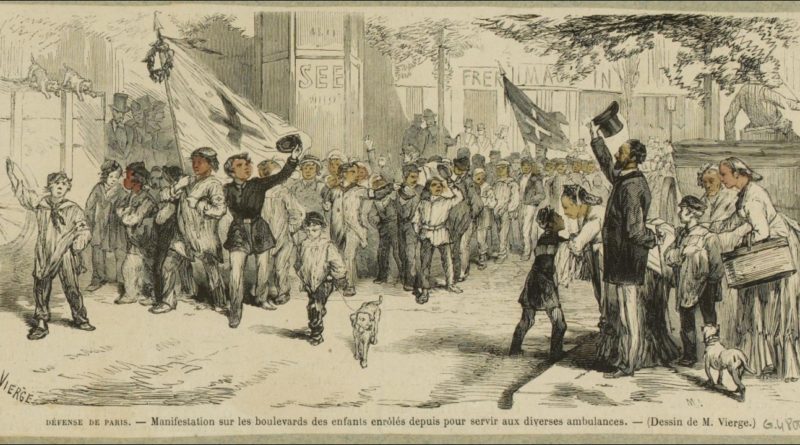

La jeunesse est un âge social – et socialement différencié : les contrastes sociaux interdisent d’évoquer une « jeunesse » au singulier. C’est pourquoi évidemment, les jeunes ne forment pas une classe sociale. Leurs origines, leur situation, leurs conditions de vie sont profondément variées, au point que parler de « la jeunesse » comme si elle existait en tant que telle, en-dehors de toute appartenance sociale, est non seulement périlleux mais idéologiquement orienté.

Lire la suite

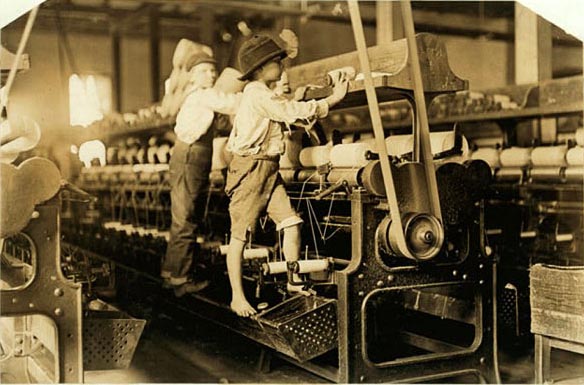

Ce numéro s’intéresse à l’enfant dans les pédagogies alternatives et émancipatrices, aux droits de l’enfant,

Ce numéro s’intéresse à l’enfant dans les pédagogies alternatives et émancipatrices, aux droits de l’enfant,