Les gamins de Paris au combat ? Les enfants-soldats sous la Commune de Paris (1871)

Ce texte * a été présenté lors du colloque international « L’enfant-combattant, pratiques et représentations », organisé les 25-26 novembre 2010 à l’Université de Picardie Jules Verne (Centre d’histoire des sociétés et des conflits), en partenariat avec l’Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand. Voilà un document qui fait le lien avec notre précédent numéro « La Commune de Paris : mémoires, horizons ».

* www.enfance-violence-exil.net/fichiers_sgc/DELUERMOZ.pdf

Quentin Deluermoz, historien spécialiste de la France et de l’Europe au XIXe siècle, est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris. Il a notamment publié Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Editions du Seuil, 2020.

La question des enfants-soldats occupe une place paradoxale dans l’historiographie : d’un côté, le thème est important dans les sources et l’immédiat après-commune; de l’autre, on constate un certain vide dans les travaux historiques récents. Le décalage invite déjà à la curiosité. Les traces abondent en effet de la présence des enfants au feu. D’après Lissagaray, l’historien de la Commune, les enfants, de 13 à 14 ans, « se montraient aussi grands que les hommes et les femmes » pendant la semaine sanglante (p. 240). De même, le capitaine Guichard, chargé d’établir le rapport sur les « enfants de la Commune », estime que le « gamin de Paris » « dépasse souvent en ardeur dans la lutte ou en férocité les plus grands criminels »… Il convient évidemment de se méfier de documents, dont on sait qu’ils disent plus des attentes ou représentations de leurs auteurs que des situations effectives. Mais ces représentations sont déjà importantes, et un élément de l’analyse. A l’autre bout du spectre archivistique, l’historien dispose des chiffres bruts, tels que les rappelle le général Appert dans son compte-rendu de l’activité judiciaire versaillaise : 651 enfants de 7 à 16 ans ont été arrêtés ; 237 ont 16 ans, 226 15 ans – 71 % du total – 11 ont 11 ans… Ces données confirment l’existence du sujet, mais là encore la prudence s’impose. On ne sait pas comment ces enfants ont été jugés ni pour quels faits.

Il convient donc de franchir une étape supplémentaire pour l’analyse d’un sujet qui peut paraître minoritaire (les enfants représentent 0,02 % des jugements militaires), mais qui est aussi révélateur de ce que fut la Commune et les formes de violence mobilisées de part et d’autre. Qui furent ces enfants, dans quelles organisations s’inscrivirent-ils, comment ont-ils combattu, avec quelle efficacité et quelles conséquences ? Répondre impose de recourir à d’autres types de sources et d’autres questionnements.

LES ENFANTS À PARIS EN 1869

Il faut dresser un tableau de la situation des enfants à Paris à la fin du second Empire si l’on veut comprendre la suite des évènements et éviter les erreurs d’interprétations. Paris grouille d’enfants : sur une population d’environ 2 millions de personnes dont l’espérance de vie à 20 ans est de moins de 40 ans, on considère qu’il y avait environ xxx enfants. Bien entendu, la catégorie « enfant » regroupe des situations très diverses. Il existe une grande différence entre ceux des élites de la capitale, telle la jeune Caroline B, fille d’un riche entrepreneur, qui raconte dans son journal son ennui, sa joie à la messe et son attente du mariage et ceux des groupes dits « populaires ». Même si l’on s’intéresse aux catégories inférieures de la population – ce sont eux que l’on trouve majoritairement dans les archives versaillaises – la prudence s’impose. Les fils de la « bourgeoisie » populaire et des ouvriers qualifiés participent généralement de l’économie familiale : ils travaillent comme apprentis, dès 12 ans, parfois avant, pour une somme inférieure au salaire d’un adulte. Selon la situation du père et de la mère, cette somme est un surplus qui participe à un peu de confort, ou une nécessité absolue pour la survie du groupe. En dessous se trouvent les enfants des journaliers et de ceux qui exercent les milles petits métiers de Paris encore en activité, ainsi que les enfants qui travaillent avec leurs parents dans les usines qui se sont développées depuis le début du siècle. Restent les « enfants des rues » au sens fort, les vagabonds. Il convient là aussi de se méfier des catégories policières : si certains sont complètement abandonnés à leur sort, d’autres sont dans une situation de semi-vagabondage, allant d’un patron à un autre, revenant périodiquement chez leurs parents. Ils constituent un univers de gagne petit, peu formés, bricolant leur existence avec les ressources disponibles. Ils ne sont pas complètement livrés à eux-mêmes : comme l’a montré Alain Faure, dans les quartiers « populaires », ils sont soumis à une sorte de surveillance collective qui vaut régulation informelle.

L’abandon de l’intervention publique ne doit pas non plus être exagéré. Depuis le début du siècle, une législation se met en place. La loi de 1841 interdit l’embauche des enfants de moins de 8 ans et limite la journée de travail des enfants de moins de 12 ans à 12 h ; les lois scolaires de Guizot (1833), puis de Duruy (1867) incitent à la création d’écoles et encouragent la gratuité de l’enseignement aux enfants pauvres. Le tout se déploie sur fond d’un discours philanthropique autour de la condition de l’enfance ainsi que d’un savoir pédagogique qui commence à distinguer 1ere enfance, 2e enfance et adolescence (à partir de 14 ans). Ceci dit, la perception majeure de l’ « enfance » au XIXe siècle reste celle décrite par Philippe Ariès, d’une confusion entre enfance et adolescence. Ces discours ne sont pas exempts d’autres contradictions: l’ancienne méfiance à l’égard des classes laborieuses reste vive, ainsi que l’idée que l’enfant peut être vicié. Les adultes se méfient toujours de la sauvagerie de l’enfant, qui n’aurait pas été encore domptée par la société. Les politiques menées sont toutefois peu efficaces : la loi de 1841 est peu appliquée faute d’inspecteurs du travail, l’école est mieux implantée mais beaucoup d’enfants y échappent. De manière caractéristique pour les années 1860, on constate une intervention croissante et ambivalente de l’Etat, qui est limitée et débordée par les manières d’habiter la ville du premier XIXe siècle.

DEVENIR ENFANT-SOLDAT EN AVRIL 1871

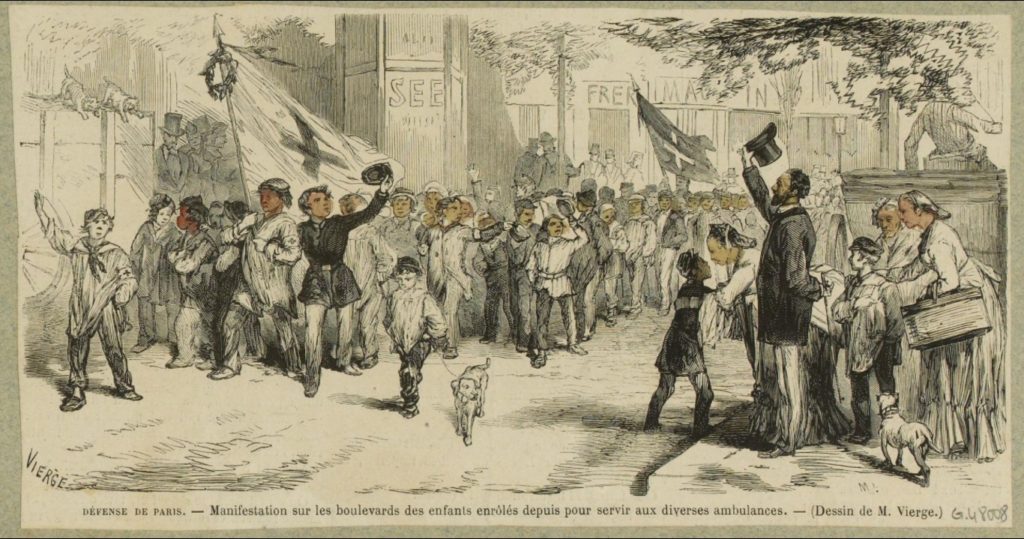

Le 19 juillet, le Second Empire déclare la guerre à la Prusse. Défait à Sedan, l’Empereur est fait prisonnier, provoquant la chute du régime le 4 septembre. La guerre se poursuit. Face au besoin en hommes, le recrutement de la garde nationale parisienne est élargi à tous les hommes valides de 20 à 40 ans, et une tolérance est accordée à 17 ans. Seront donc « enfants » pour la justice, et de manière cohérente avec les appréciations globales, tous les individus de moins de 16 ans. Paris capitule en janvier, une assemblée est élue le 8 février pour ratifier le traité de paix, à majorité conservatrice. Les tensions entre la capitale et Versailles aboutissent à l’insurrection parisienne le 18 mars, puis à la proclamation de la Commune le 28 mars. Qu’en est-il alors de l’activité guerrière des enfants ?

On ne trouve pas, chez les dirigeants de la Commune (les 80 élus), d’appel invitant à armer les enfants et à les faire combattre. Les enfants sont plutôt considérés, comme souvent dans les moments révolutionnaires, comme un enjeu décisif pour l’avenir ; l’idée est plutôt de les former et de les préserver au sein de l’école, rendue gratuite, laïque et obligatoire – même si, là aussi, son efficacité est concrètement limitée. Il semble que les commandants et chefs de bataillons de la garde nationale aient été réticents également à l’incorporation des enfants. D’après André Thomas, les rôles des compagnies montrent que les officiers font la chasse aux gardes nationaux qui n’ont pas l’âge. Combien peut-il y avoir eu d’enfants-soldats ? Il est possible pour cela de regarder en effet les listes des gardes nationaux établies pour chaque bataillon, mais les âges ne sont pas toujours indiqués et certains peuvent être arrangés. A les lire, beaucoup de bataillons semblent respecter les âges légaux. Pas d’enfants de moins de 16 ans dans les francs-tireurs du 12e arrondissement, dans les légions des 18e et 17e arrondissement ou dans la 3e compagnie du 13e bataillon. Mais ils sont recensés dans d’autres: on compte huit enfants de 12 à 16 ans dans la première compagnie de la garde nationale ; quelques-uns de 14 à 16 ans semblent avoir été enrôlés dans les bataillons des Turcos et des vengeurs de Flourens ; les listes établies par les policiers mentionnent aussi des jeunes gens de 15 à 16 ans ayant appartenus à des bataillons. A cela s’ajoutent ceux qui semblent perdus sur différents points, allant d’un bataillon à un autre et qui, d’après le capitaine Guichard, ne laissent pas de traces alors qu’ils furent sur les barricades. Reste enfin l’étonnant bataillon des pupilles de la Commune, entièrement composé d’enfants de 11 à 16 ans (16 ont été identifiés), sur lequel nous reviendrons. Le chiffrage global, on le voit, est impossible à établir.

Il est possible de se demander comment les enfants arrivent au sein des bataillons s’ils n’y sont pas « invités » par les autorités. Ils s’imposent en quelque sorte d’eux-mêmes. Les cas les plus fréquents, pour les bataillons ouvriers, sont les entrées en famille : Joseph Amat, terrassier, entre à la 1ere compagnie de la 17e légion avec ses fils Joseph, 15 ans et Antoine, 12 ans. D’autres solidarités, vicinales ou professionnelles, apparaissent dans les archives (plusieurs charpentiers se font inscrire ensemble, dont des enfants de 15 ans). On retrouve les caractéristiques des citoyens-combattants de 1848 étudiés par Louis Hincker : les familles populaires vont ensemble défendre une certaine idée de la république démocratique et sociale ou leur bout de quartier. Le fait paraît « naturel ». Un autre cas est celui des enfants en situation de semi-vagabondage, ancienne ou provoquée par la guerre (beaucoup de parents sont partis et de patrons ont fermé boutique), qui prennent part à la construction des barricades, puis qui se trouvent incorporés. Les motifs des intégrations sont variés : pour ceux qui viennent en groupe comme pour les autres, la question de l’appartenance est essentielle, qu’il s’agisse de liens politiques ou locaux. La dimension de rite de passage, pour des jeunes gens qui sont déjà habitués au monde des adultes, est sans doute importante : le port de l’uniforme, de l’arme cristallise la participation à une certaine communauté adulte et parisienne, ce qui peut aussi expliquer les « fanfaronnades » décrites par les témoignages ultérieurs. Ces raisons se doublent de motifs économiques : la guerre a déstructuré la vie urbaine, comme l’explique le jeune Eugène Achart 15 ans : en temps normal, il travaillait avec son frère chez un passementier, M. Louvet, mais depuis la guerre, celui-ci ne l’occupait plus que par intermittence ; il explique être entré dans la garde nationale pour nourrir son père qui est indigent (sa mère est morte). Le complément économique parfois essentiel des enfants n’étant plus assuré, il ne restait que cette source de revenus. La fermeture de la garde nationale aux moins de 17 ans apparaît ici en contradiction avec les logiques économiques antérieures. Existent aussi les entrées moins volontaires : les gardes nationaux arrêtent en effet des jeunes vagabonds (la Commune prolonge la méfiance antérieure), les gardent dans les casernes, puis leur fournissent des armes, dans une certaine bonhomie. Tous ces motifs, bien sûr, se combinent.

Une enquête plus précise sur le bataillon des pupilles de la Commune, centrée sur les dossiers judiciaires, montre aussi le rôle des solidarités enfantines : la plupart viennent de Belleville, sur les conseils de leurs camarades. Il n’a pas été possible de savoir comment s’est pris la décision de mettre en place ce bataillon. Peut-être s’agit-il d’une décision locale d’un chef de légion. Il sert manifestement à donner du travail à ces enfants en difficulté, mais il permet aussi de renforcer les effectifs. Les enfants sont habillés d’un costume reconnaissable (« nous étions habillés en enfants de la Commune » rappellent-ils), sont équipés et armés, et surtout, tous le disent, entraînés au tir. C’est la seule trace d’une formation militaire des enfants que nous ayons trouvée. Peut-être est-elle peu prise au sérieux (le plus jeune s’entraîne à remplir des sacs de patates…), mais il existe bien ici une préparation spécifique à l’usage des armes. La présence d’enfants-soldats révèle ainsi plusieurs phénomènes : le poids de la guerre et du fait révolutionnaire qui a brisé des économies populaires fragiles, mais stimulé des sentiments d’appartenance locaux ou réveillé des pratiques collectives de défense ; les pratiques antérieures de la ville, familiales ou de rue, qui s’imposent malgré les décisions venues d’en haut – d’autant plus facilement que le contrôle de l’organisation est lâche; les tentatives d’adaptation in situ de certains bataillons soucieux d’aide aux plus fragiles mais aussi en mal de soldats. En ce sens, les enfants reflètent un certain mode d’organisation chaotique de la Commune.

QUAND LES ENFANTS COMBATTENT LES ARMES À LA MAIN (MAI 1871)

Quelles ont été les manières de combattre ? L’action doit être replacée dans son contexte. Dès avril, le front se situe en dehors de Paris, à Viroflay (3 avril), au fort d’Issy (9 mai) etc. Là, les combats sont durs, les blessés et les morts sont nombreux et les enfants semblent peu présents. D’après le rapport Guichard, certains ont suivi les bataillons au-delà de Paris, mais ont joué un rôle très subalterne. Ce front militaire et guerrier paraît rester du domaine des hommes accomplis. L’action des enfants est parisienne : l’essentiel de l’activité combattante des enfants, comme pour les femmes, paraît liée à la défense des barricades au moment de l’entrée des troupes le 22 mai. Le fait confirme le constat précédent : c’est bien « Paris », avec ses réseaux de sociabilités, ses cercles familiaux, ses appropriations spatiales qui s’est alors défendue. Dans ce cadre, les enfants ont pu avoir une utilité du fait de leur petite taille : servir d’éclaireur, voire effectuer des embuscades (mais seules des rumeurs en rendent compte). Il est également sûr que certains ont utilisé leurs armes sur les barricades. Les « pupilles de la Commune » apportent d’intéressants éléments. Ils étaient concentrés sur les barricades entourant le Château d’eau, particulièrement sur celle qui reliait la rue de l’entrepôt à la rue Magnan, lieu de durs combats, et à une autre adjacente. Sur la première, tous les enfants présents reconnaissent avoir tiré.

L’armement est sommaire : non pas l’efficace chassepot mais des fusils à tabatière et fusil à piston. Il semble cependant que les chassepots aient été surtout utilisés sur le front et il serait intéressant de dégager d’éventuelles hiérarchies au sein de la culture des armes communardes. Au cœur de la lutte en tous cas, les enfants ont utilisé leurs cartouches et ont été ravitaillés autant qu’il fallait par les gardes nationaux. Le jeune Druet décrit son combat, allongé pendant 48 heures sur la barricade, au milieu des tirs. Certains semblent bien, dans le feu de l’action, avoir été considérés comme des soldats à part entière. Le même Druet raconte ainsi que refusant de tirer, un « sous-lieutenant du 203 e bataillon (lui) a envoyé un coup de pied dans les reins (..) et (lui) a fait faire faction ». D’autres témoignages tirés des archives judiciaires montrent des enfants ayant combattu ailleurs, en uniforme et en arme. Nous disposons en revanche de peu d’informations sur les façons de faire, sur les effets de l’entraînement militaire pour les pupilles ou sur la spécificité du combat des enfants. Ici, nous ne pouvons aller plus avant.

La répression communarde est mieux documentée grâce au travail important de Robert Tombs. Celui-ci a montré combien l’armée versaillaise n’était pas une armée de brutes avinées, mais bien une armée disciplinée, qui a globalement bien suivi les ordres des supérieurs. Tout au long de son avancée, les soldats de la ligne ont procédé à des exécutions sommaires sur les lieux des combats, qui ont concerné les hommes, les femmes et les enfants. S’ils procèdent d’une mise en récit postérieurs, les témoignages relatent la violence mise en oeuvre, même chez les partisans de l’ordre. Malvina Blanchecotte, qui finit par en haïr des communards qu’elle a observés d’une manière plutôt sympathique, parle de la nuit du 25 mai comme une « nuit de sang » et décrit les flots rouges qui ont couvert les pavés de la capitale. Près de la mairie dit Victorine Brocher, « il y a des monceaux de corps humains, des femmes, des enfants empilés, des fédérés ». Or, si on connaît bien le processus de reconquête parisien et ses significations, le massacre en lui-même, faute peut être d’outils adéquats, a moins arrêté l’attention des historiens. Le sort fait aux enfants, soldats ou non, communards de fait, aide à l’interpellation des attentions. Victorine Brocher relate ainsi dans son journal : « Sur une pile de morts, il y avait une pauvre fillette, qui pouvait avoir dans les huit ans (…) ; un mauvais plaisant, sans doute de cette troupe de lignards avinés, avait eu la monstrueuse idée de relever les jupes de la pauvre petite, jusqu’à la poitrine. » (p. 213). Bel exemple d’atteinte à la filiation. De tels actes étaient-ils nombreux ? Il faut être prudent, beaucoup d’enfants ayant été aussi arrêtés et mis à l’écart. Comme le dit R. Tombs, les chefs semblent bien avoir contrôlé militairement l’action des soldats, tout en laissant s’exprimer leur violence. Brutalité lâchée et violence encadrée des troupes se sont vraisemblablement mêlées sans ordre au cours de la réappropriation parisienne, dans une volonté sous-jacente de nettoyer la rue des atteintes politiques dont elle avait été l’objet. Le cas des enfants permettrait peut-être d’en préciser les contours et l’abaissement des seuils de tolérance qui ont été franchis. Sans doute la tuerie peut-elle aussi rejoindre les tentatives de « nettoyage » de la rue que les régimes ont tenté sans succès de mettre en œuvre à Paris depuis le début du siècle.

UN « FAIT TELLEMENT ANORMAL » : REGARD SCIENTIFIQUE ET PROTECTION PSYCHIQUE

L’étude ne peut s’arrêter ici. Le nombre d’enfants compromis dans les combats apparaît a posteriori comme un fait « tellement anormal », pour reprendre l’expression du capitaine Guichard, qu’il suscite des tentatives d’explication. Inscrites dans les analyses sur le psychisme des années 1850-1860, elles reflètent les manières de comprendre et traiter cette activité guerrière. Les médecins aliénistes, dont l’importance est alors croissante, ont leur mot à dire. C’est le cas du déjà célèbre Docteur Morel, théoricien de la dégénérescence. Il a pu étudier une centaine d’enfants pris « les armes à la main » et incarcérés à la prison de Rouen où il était médecin. Leur examen est pour lui une illustration de sa théorie, confirmant « mes prévisions antérieures sur l’influence funeste de l’alcool, non seulement sur les individus qui en font excès, mais encore sur les descendants ». Les enfants soldats seraient ici la trace de la dégénérescence de la population parisienne.

Paradoxalement, les rapports de synthèse des militaires sont plus intéressants : les tribunaux cherchent à établir la « capacité de discernement » des enfants pour pouvoir appliquer les sanctions. Plus que pour les autres cas, de manière quasi foucaldienne, l’enquête judiciaire se double d’une enquête morale. On retrouve les mêmes constats, nourris de statistiques (condamnation antérieure, situation morale des familles, degrés d’instruction), sur la « précoce dépravation des enfants » et sur leur « instinct d’imitation ». D’autres appréciations s’expriment, comme le caractère « parisien » de ces actions. Le capitaine retrouve « la déplorable curiosité, si contagieuse à Paris », particulièrement chez le « gamin de Paris » qui, « chacun le sait, a pris un rôle dans toutes nos crises révolutionnaires ». Or, « chez lui, le discernement est plus précoce que chez l’enfant de province ou celui de la campagne. » Surtout, la lecture prend au final une dimension plus sociologique : viciés, les enfants manifestent aussi de « bons instincts », constate le militaire ; pour lui, le problème n’est pas héréditaire, mais il est lié « au milieu exceptionnel où de tels coupables ont été placés », notamment au milieu familial. Significativement, le rapport se conclut par une maxime de 1868 évoquant la responsabilité parentale. Les juges ont donc fait preuve d’un véritable effort de compréhension lors de la répression légale. Mais cela n’atténue pas la sévérité des peines, qui n’en paraissent que plus terribles lorsqu’on en décrypte le mécanisme logique : aux extrêmes de l’éventail des condamnations, ceux qui avaient un travail, des parents à la réputation honorables et pas d’antécédents judiciaires ont été libérés, et ceux dont les antécédents judiciaires étaient les plus graves ont été condamnés durement. Pour la plupart, les enfants ont été acquittés pour manque de discernement, mais ils ont été ensuite envoyés en maison de correction, même lorsque la famille acceptait de les reprendre, jusqu’à leur vingtième année. Il fallait « corriger » cette mauvaise pente. Les faits ont été jugés si graves que les remises de peine, le fait est exceptionnel, ont été très peu nombreuses : on retrouve la perception de l’enfance signalée plus haut.

Comment réagissent les enfants ? Ceux que nous avons étudié de près font comme leurs aînés lors des interrogatoires : ils mentent, arrangent les récits, se coulent dans les catégories attendues des juges pour leur échapper. Mais un phénomène plus marqué se dégage. D’après le récit journalistique du procès des pupilles de la Commune, le jeune Rolland, un vagabond de 16 ans, garde le silence. Face à sa belle-mère qui évoque ses « mauvais instincts », il conserve un étrange mutisme, puis, soudain, se met à pleurer et retourne à sa place. Le Capitaine Guichard note aussi dans son rapport que souvent « les enfants se renfermaient dans un système absolu de dénégation ». Se pose ici la question du mutisme et du trauma, auxquels on peut réfléchir à partir des travaux des psychanalystes, comme y invite le programme. S’ils peuvent relever de stratégies de défense, certaines attitudes semblent traduire une réelle souffrance psychique. Or, ces gestes, ces silences que les sources permettent d’approcher, disent aussi des choses qu’il faut savoir écouter. On sait les difficultés d’importation de tels questionnements en histoire, avec tous les risques d’une lecture anachronique. Dans un manuscrit récemment publié, Norbert Elias propose des pistes intéressantes pour une telle historicisation, adaptant l’examen des mécanismes psychiques aux sociétés dans lesquelles ils se déploient. Il pourrait être intéressant de poursuivre la proposition, en l’adaptant à ces groupes sociaux et à ces situations particulières par une mise en contexte très dense. Ils suggèrent déjà le choc de la participation au combat, du contact de la mort, peut-être aussi du fait de tuer, d’y éprouver du plaisir et invitent aussi à considérer le poids des mots et des interprétations en termes de « mauvais instincts », repris par les parents, qui enferment a priori des actes aux motifs plus complexes – non pas « iréniques ».

Un tel travail demanderait à l’évidence plus de temps. Il reste une dernière piste à évoquer, celui du devenir de ces enfants-soldats. Là encore, c’est l’objet d’une autre recherche, mais notons le cas du jeune Duburot, 12 ans au moment des faits, sorti à 20 ans, qui part alors dans les bataillons d’Afrique. D’enfant-soldat, ne devient-on pas plus facilement soldat ? L’impact de cette expérience sur les parcours reste à étudier.

Conclusion

Les conclusions sont assez simples : il a bien existé des enfants soldats sous la Commune de Paris, qui ont participé les armes à la main à la défense des barricades. Il s’agit plutôt d’enfants déjà âgés (14-16ans) ; qui ne furent pas majoritaires (l’âge médian des communards arrêtés est de 32, 5 ans) et qui n’ont pas été entrainés par les autorités communardes. Ce sont plutôt les modes de sociabilité familiales, locales, professionnelles du premier XIXe siècle qui se sont imposés à l’appareil militaire, même si l’on observe d’intéressantes institutionnalisations après coup comme le cas des pupilles de la Commune. Le phénomène fut donc mineur. Mais parce qu’il semble « anormal », il est bien révélateur. Il montre la complexité du fonctionnement ordinaire sous la Commune, la diversité des sources de légitimité, l’enchevêtrement des échelles d’autorités, du local au municipal, ainsi que la perturbation des sociabilités et des économies informelles qui organisaient l’espace urbain. Il invite également à rouvrir le dossier du fait guerrier sous la Commune, ou plus exactement du recours à la violence de part et d’autre des frontières communardes.

Il pose enfin deux questions plus générales : la première concerne la place des enfants dans le cycle des révolutions du XIXe siècle. Les travaux récents suggèrent l’âge plus mûr des participants aux combats de 1830 et 1848. On connaît par ailleurs l’histoire de son imaginaire, qui associe les enfants au fait révolutionnaire à travers la figure de Gavroche, en une figure plutôt positive qui cède le pas devant une angoisse plus nette de la délinquance juvénile précisément après 1870. La Commune représente-t-elle une originalité en la matière et au-delà, quels sont les liens, dans la longue durée, entre enfance, violence et révolution au XIXe siècle ? L’autre problème est celui du mutisme et des traumatismes psychiques, signalé d’ailleurs par les historiens de la délinquance juvénile. Une telle histoire est-elle possible ? Elle invite au moins à une intelligence accrue des situations, portant sur le contexte des expériences comme sur celui de ses énonciations, et pose une interrogation sur les traces physiques et psychiques d’expériences bien considérées comme particulières pour des enfants au XIXe siècle.

Quentin Deluermoz