Du congrès Solidaires…

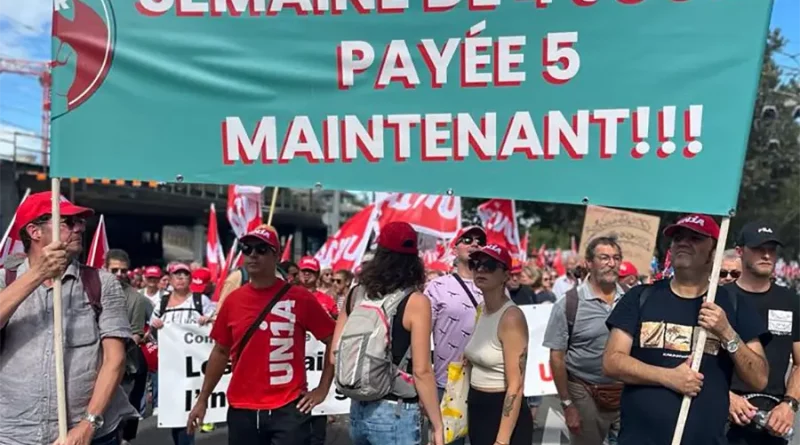

A l’occasion du congrès de l‘Union syndicale Solidaires, du 22 au 25 avril 2024, les organisations syndicales nationales interprofessionnelles françaises ont pu adresser un message aux congressistes, aux militantes et militants Solidaires. Il nous a semblé que la teneur de ceux-ci méritaient une diffusion plus large. Incontestablement, ils alimentent des débats qui traversent toutes les organisations ; ce ne sont pas débats abstraits ; ils reposent notamment sur l’expérience de la lutte du premier semestre 2023.

Si nous reproduisons ici les interventions CFDT, CGT, CFE-CGC, UNSA, CFTC et FSU, cela ne retire rien de l’intérêt de celles d’organisations ne représentant pas des salarié∙es, comme la Confédération paysanne ou le Syndicat des avocats de France (SAF), d’organisations d’autres pays (CSP Conlutas du Brésil, CGT de l’Etat espagnol, CUB d’Italie, IP de Pologne, PPSWWU de Palestine, Sois comme Nina d’Ukraine, LAB du Pays basque, CDMT de Martinique).

![Dessin d’Alain de Rachni . [www. formesdesluttes.org]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/dessin-d-Alain-de-Rachni-800x445.webp)

![« L’équipe féminine travailliste de l’Union sportive des cheminotes (future championne de France de basket-ball 1926), au stade de la Seigneurie à Pantin, en 1923. » Fonds FSGT, reproduit dans La FSGT. Du sport rouge au sport populaire, éditions La ville brule, 2014. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/01/l-equipe-feminine-travailliste-de-l-union-sportive-des-cheminotes-800x445.webp)

![Simon Duteil et Murielle Guilbert, lors de la manifestation parisienne du 7 février 2023. [Martin Noda/Hans Lucas]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/Simon-Duteil-et-Murielle-Guilbert-lors-de-la-manifestation-parisienne-du-7-fevrier-2023-800x445.webp)

![Manifestation de Gênes, le 21 juillet 2001. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifestation-de-Genes-le-21-juillet-2001-800x445.webp)

![[SNJ]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifestaion-2023-SNJ-800x445.webp)

![Livre de Pierre Monatte, publié en 1958, reprenant divers articles parus notamment dans La Révolution prolétarienne. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/Livre-de-Pierre-Monatte-publie-en-1958-reprenant-divers-articles-parus-notamment-dans-La-Revolution-proletarienne-800x445.webp)

![Démocratie syndicale : les comptes-rendus des réunions nationales du G10 sont diffusés aux syndicats de base. La séance du 6 janvier 1996 était consacrée aux « mouvements sociaux de novembre/décembre 1995 », et suivie d’une « rencontre entre le G10 et des cheminots CFDT ». [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/democratie-syndicale-les-comptes-rendus-des-reunions-nationales-du-G10-sont-diffuses-aux-syndicats-de-base-800x445.webp)

![[DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/formation-syndicale-le-capitalisme-800x445.webp)

![Manifestation du 6 juin 2023, à Nantes. [Solidaires 44]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifestation-du-6-juin-2023-a-Nantes-800x445.webp)

![Décembre 1988, réflexion collective sur le nom de l’organisation. A noter parmi les idées « Fédération syndicale PTT SOLIDAIRES ». [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/decembre-1988-reflexion-collective-sur-le-nom-de-l-organisation-a-noter-parmi-les-ides-fédération-syndicale-PTT-SOLIDAIRES-800x403.webp)

![Derrière une banderole de la Coordination d’Ile-de-France, Léon Schwarzenberg et Pascal Dias, lors d’une manifestation de 1988. [Coll. P.Dias]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/derriere-une-banderole-de-la-Coordination-d-Ile-de-France-Léon-Schwarzenberg-et-Pascal-Dias-lors-d-une-manifestation-de-1988-800x445.webp)

![Dès le lendemain des interventions de Juppé et Notat, tract aux cheminot∙es appelant à des AG le 24 novembre et proposition d’appel national fait à toutes les syndicats CFDT Cheminots. Quelques jours plus tard, le premier tract appelant à la grève reconductible. On notera l’utilisation du logo « Syndicats CFDT », à la place du logo confédéral. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/des-le-lendemain-des-interventions-de-Juppe-et-Notat-tract-aux-cheminot-es-appelant-a-des-AG-le-24-novembre-800x445.webp)

![25 janvier 2006 : la fédération SUD Etudiant informe sur le CPE et appelle à la mobilisation. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/la-federation-SUD-Etudiant-informe-sur-le-CPE-800x445.webp)

![Chez Michelin, sur le site de Blanzy ; photo du livre de Daniel Challe, Photos de classe, éditions Syllepse, 2024. [D.Challe]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/chez-Michelin-sur-le-site-de-Blanzy-800x445.webp)

![En luttes ! Les possibles d’un syndicalisme de contestation. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/en-luttes-les-possibles-d-un-syndicalisme-de-contestation-800x445.webp)

![Dès septembre 1996, un travail sur les perspectives du Groupe des dix. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/le-groupe-des-dix-800x445.webp)

![Prise de parole de Solidaires, lors d’une manifestation à Caen, en février 2023. [Solidaires 14]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/manifestation-a-Caen-800x445.webp)

![Les Unions locales, une vieille histoire… [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/fédération-nationale-des-bourse-du-travail-800x445.webp)

![Dans les rues d’Aubervilliers en 2020, affichage informant de la permanence téléphonique Solidaires alors mise en place. [Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/des-questions-sur-vos-droits-800x392.webp)

![Couverture du journal de l'Union régionale des syndicats CFDT Provence-Côte d'Azur-Corse (non-daté, vraisemblablement début 1975) : « Autogestion, socialisme, autonomia » ! [Coll. Guillaume]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/union-regionale-des-syndicats-CFDT-Provence-Cote-Azur-Corse-800x445.webp)

![Le réveil des montagnes, juin 2023. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/le-reveil-des-montagnes-juin-2023-800x445.webp)

![Soutien au Soulèvement de la Terre et autres mouvements sociaux menacés de dissolution. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/soutien-au-soulevement-de-la-terre-800x445.webp)

![[Saccage 2024]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/saccage-2024-800x445.webp)

![L’empaillé n°10, été 2023. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/L-empaille-10-800x445.webp)