Celles et ceux des lycées pro

Hier comme aujourd’hui, la rhétorique ministérielle et gouvernementale de « l’égalité des chances » à l’école se heurte à la sélection sociale instituée par les trois voies du lycée (générale, technologique et professionnelle). Témoin de l’école du tri social, reproduisant les inégalités, le lycée professionnel est dévoré par le « monde de l’entreprise » et les intérêts capitalistes. Les enfants des classes populaires y sont massivement scolarisés. Le combat pour l’égalité et l’émancipation peut et doit néanmoins s’y frayer un chemin.

Théo Roumier travaille depuis plus de vingt ans dans l’Éducation nationale, dont seize comme enseignant en lycée professionnel. Il est militant à SUD éducation depuis 1998.

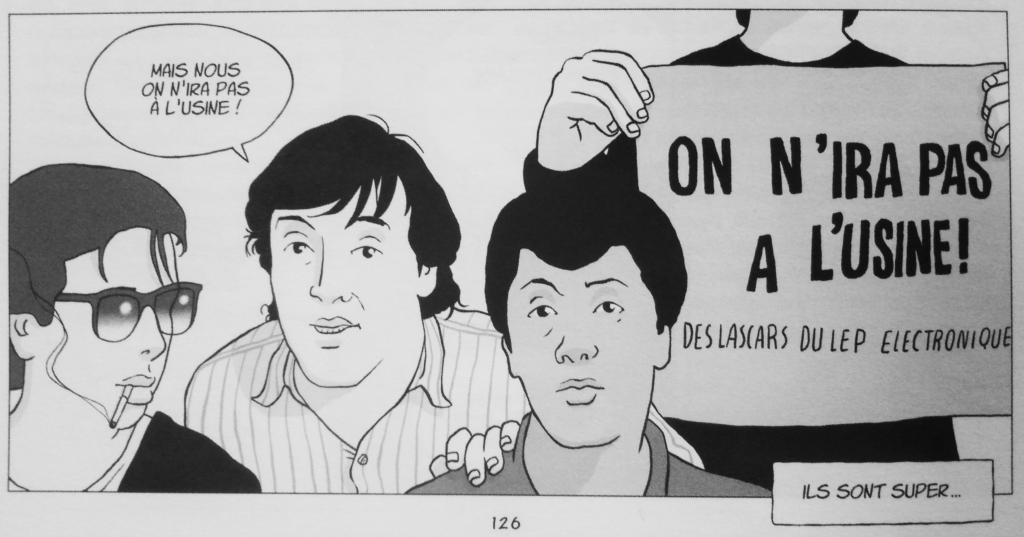

Commençons peut-être par ça : « Étudiants, hier nous étions dans la rue avec vous mais autant vous le dire tout de suite, la réforme “2 paquets” on s’en fout ! Pour nous la sélection a déjà joué, l’université nous est fermée, et nos CAP, nos BEP, nous mènent tout droit à l’usine après un petit tour à l’ANPE [1]. Pour nous la critique de la loi “2 baquets” est inutile. Nous critiquons l’université ; nous critiquons les étudiants. Nous critiquons l’école. Nous critiquons le travail. L’école nous donne de mauvaises places, l’université vous donne des places médiocres. Ensemble, critiquons-les ! Mais ne nous dites pas : “Il faudra toujours des balayeurs, des ouvriers” ou alors allez-y les gars, ces places-là on vous les abandonne de bon cœur, ne vous gênez pas ! »

Ces mots-là sont tirés des tracts distribués par les « lascars du LEP électronique » en 1986 [2] pendant le mouvement contre la loi Devaquet (la « réforme “2 paquets” » dans leur tract) qui prévoyait de sélectionner les étudiant·es à l’entrée des universités et de mettre ces dernières en concurrence les unes avec les autres [3]. Pour les « lascars », s’ils prennent leur place dans la rue ce n’est pas sans rappeler une vérité à celles et ceux qui défilent : la sélection frappe bien avant l’entrée à l’université ! En l’occurrence, ici ils parlent de leur point de vue de lycéens de l’enseignement professionnel. Celui vers lequel est « orienté » une grande partie des filles et fils des classes populaires à l’issue de la classe de Troisième. Hier comme aujourd’hui, la rhétorique ministérielle et gouvernementale de « l’égalité des chances » à l’école se heurte à la sélection sociale instituée par les trois voies du lycée (générale, technologique et professionnelle).

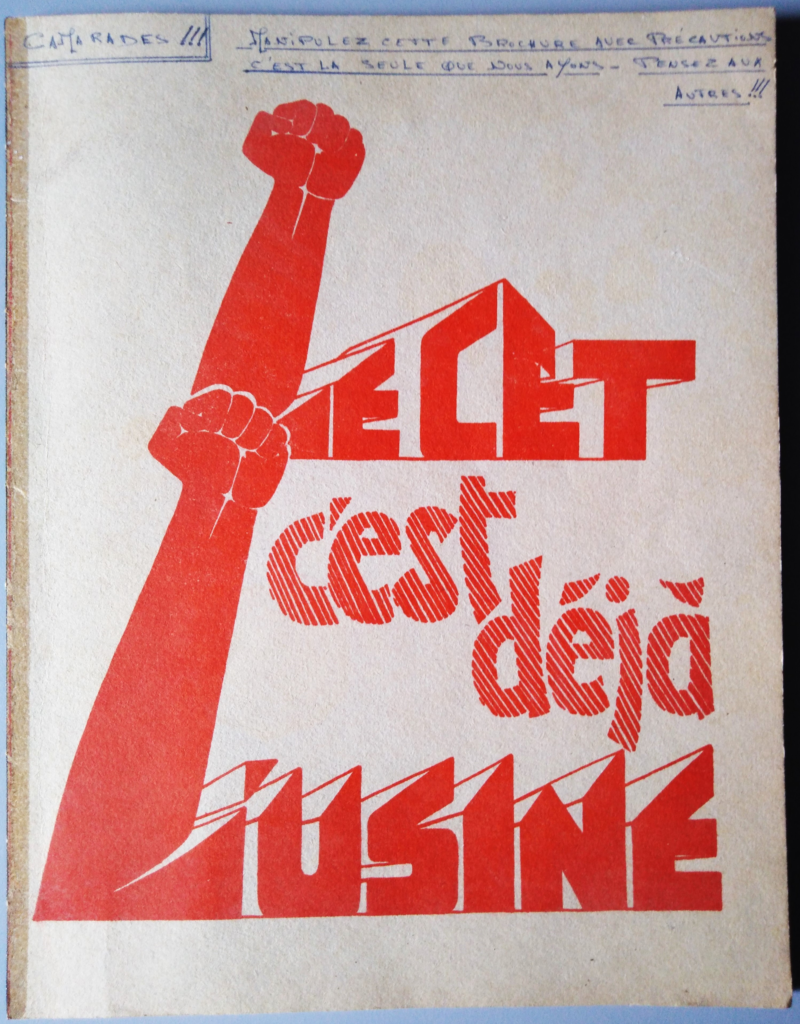

« C’EST DÉJÀ L’USINE »

En 1959, l’enseignement professionnel est intégré dans le système scolaire et l’Éducation nationale, avec la création des Collèges d’enseignement technique, les CET. On y suit un cursus aboutissant au Certificat d’aptitude professionnelle, le CAP [4], puis au Brevet d’études professionnel (BEP) à partir de 1967. La finalité de l’enseignement professionnel c’est le travail salarié, et vite. Les études ce n’est pas pour les enfants de la classe ouvrière… même si on a pu leur vanter l’égalité des chances au collège, l’école est déjà une école de classe. « Le CET c’est déjà l’usine » comme le disent « ceux du technique » mobilisés dans les années 70 et comme le disent encore les « Lascars du LEP » de 1986, ajoutant toutefois la case chômage [5]. Jean-Pierre Levaray, ouvrier dans l’industrie chimique près de Rouen, syndicaliste CGT et anarchiste, le raconte dans un petit texte autobiographique sur son année 1973 : « Atterrir dans un CET, ça me change de monde. En collège nous côtoyions encore un univers et des origines sociales semblables, même si commençaient à se joindre à nous quelques enfants d’enseignants ou de petits commerçants. Les classes étaient mixtes. Ici, ma classe n’est composée que de garçons ! Nous sommes majoritairement fils de prolos et nous reproduisons notre héritage social. » [6]

Les CET deviennent des Lycées d’enseignement professionnel, des LEP, en 1975 avant d’être définitivement rebaptisés Lycées professionnels en 1985 avec la création du Baccalauréat professionnel qui permettait en théorie, comme n’importe quel baccalauréat, de suivre un enseignement supérieur par la suite. C’est l’époque de l’objectif des 80 % d’une classe d’âge au Bac à l’an 2000 fixé par le ministre de l’éducation d’alors, Jean-Pierre Chevènement. C’est aussi l’époque où le chômage s’installe durablement dans la société française. Jusqu’ici, la tendance était donc à l’intégration de l’enseignement professionnel dans le service public d’éducation. Dans les lycées professionnels, à côté des cours aux « contenus professionnels » on trouve des enseignements dits « généraux » (Langue vivante, Français, Histoire-Géographie, Éducation physique et sportive, Mathématiques et Sciences… mais pas de Philosophie). Il existe également des lycées professionnels agricoles et maritimes. Mais pas question pour autant de « lycée unique » comme le collège unique instauré par la loi Haby de 1975. Rappelons au passage qu’il existe des classes de troisième en Lycée professionnel, mettant légèrement à mal « l’égalitarisme » du collège unique.

REPRODUIRE LES INÉGALITÉS

Aujourd’hui, il y a un peu plus de 2 250 000 lycéen·es dont près de 650 000 sont scolarisé·es en lycée professionnel [7]. Un peu moins d’un tiers d’une classe d’âge scolarisée l’est donc dans l’enseignement professionnel. À 34 %, ce sont des filles et fils d’ouvrier·es, à 19 % des filles et fils d’employé·es. Dans l’enseignement « général » on compte respectivement 16 % de filles et fils d’ouvrier·es et à peu près le même nombre de filles et fils d’employé·es. À l’inverse, il y a à peine 7 % de filles et fils de cadres qui suivent des formations professionnelles contre presque 30 % en « général » (les filles et fils d’enseignant·es étant comptabilisé·es encore à part). Selon le vocabulaire employé dans les statistiques de l’Éducation nationale, on compte 57 % d’élèves issu·es d’une « origine sociale défavorisée » dans l’enseignement professionnel. Quand il n’y en a que 25 % en « général ». L’école du tri social existe et l’enseignement professionnel en est un marqueur fort.

Par ailleurs, un peu moins de la moitié des élèves des lycées professionnels sont des filles. Ce qui ne veut pas dire que la mixité est de mise dans les classes (ce que Jean-Pierre Levaray rappelait plus haut) : les filières restent globalement genrées, avec des classes « de garçons » et des classes « de filles », comme il y aurait des métiers « d’hommes » ou « de femmes ». Ce qui n’est pas sans conséquences sur la perpétuation d’une division sexuée du travail [8]. Même s’il y a évidemment des mouvements timides et à la marge, avec parfois un·e ou deux élèves venant briser la non-mixité d’une classe de métier genré. Les regroupements de filières dans les établissements amènent aussi à des réalités particulières de ce point de vue : un lycée avec plus de classes industrielles pourra se retrouver avec deux tiers de garçons par exemple. Mais les classes industrielles déclinent dans l’enseignement professionnel, à mesure que les délocalisations et les destructions d’emploi dans ce secteur s’accélèrent. La part du secteur des « services » se renforçant à l’inverse.

Tant qu’à questionner la réalité de l’égalité dans l’enseignement professionnel, on peut aussi interroger celle de « l’universalisme républicain », si cher à Jean-Michel Blanquer. Le quotidien Le Monde pouvait en effet écrire récemment qu’« à l’école, un faisceau d’indice dessine des inégalités selon l’origine ethnique » [9]. Qu’en est-il alors des lycées pro ? La première enquête Trajectoires et origines (TeO) a été publiée conjointement par l’Ined et l’Insee en 2010 [10]. Précisons que les chiffres qui suivent concernent ce que l’État colonial français appelle « la métropole ». L’enquête TeO nous indique que 35 % des jeunes garçons descendants d’immigré·es sont orientés en lycée professionnel contre 31 % pour la population majoritaire. 18 % des jeunes garçons descendants d’immigrés sont orientés en lycée technologique contre 14 % pour la population majoritaire. Quatre points de plus. Ils sont par contre 36 % en lycée général contre 40 % pour la population majoritaire. Quatre points de moins. Les jeunes filles descendantes d’immigré·es sont scolarisées de la même manière que celles de la population majoritaire dans les lycées professionnels et technologiques. Mais elles sont scolarisées à 50 % en lycée général quand celles de la population majoritaire y sont 46 %. Quatre points de plus. La possibilité d’un régime de stigmatisation et d’assignation, sous le double angle des « origines » et du genre, n’est pas à évacuer.

Citons encore une fois l’enquête TeO : « En moyenne, 14 % des descendants d’immigrés déclarent “avoir été moins bien traités” lors des décisions d’orientation, soit environ trois fois plus que la population majoritaire (5 %). […] Parmi les motifs cités comme causes potentielles de ces traitements défavorables, l’“origine” prédomine, suivie de “la couleur de la peau”. Les injustices scolaires sont donc vécues comme des discriminations ethno-raciales. » S’il faut le préciser : il ne s’agit pas ici de donner ces éléments dans un but de division des classes populaires scolarisées en lycée professionnel, mais bien d’en tenir compte tout en les croisant bien évidemment à la nature de classe qui structure le système éducatif français (voir plus haut).

Le sociologue Ugo Palheta base, lui, son enquête sur des chiffres antérieurs d’une dizaine d’années à la première enquête TeO. Mais en comparant le même type de données (la scolarisation en lycée professionnel des enfants d’immigré·es), non pas à l’ensemble du groupe majoritaire mais à celui des « jeunes issu·es des classes populaires », l’écart s’estompe et il peut estimer que l’orientation en lycée professionnel « dérive en droite ligne de l’appartenance massive [des enfants d’immigré·es] aux classes populaires » [11]. Ce qui n’enlève rien, d’une part à la signification que peut avoir cette appartenance massive, d’autre part à la discrimination vécue, dès lors qu’elle se conjugue par ailleurs à une plus grande exposition aux violences policières et à des discriminations dans l’accès à l’emploi – et cette fois mesurées à situations identiques. Il ne faut pas non plus négliger, dans l’enquête TeO citée, que la catégorie « descendant·es d’immigré·es » concerne les enfants d’un ou deux parents né·es à l’étranger. On sait que « l’immigration » s’hérite en termes de discriminations et d’assignations malheureusement bien au-delà. Et il faudrait encore croiser cela à des réalités territoriales différentes : la population d’un lycée professionnel en milieu rural n’est pas la même qu’en agglomération urbaine. La deuxième enquête TeO, programmée sur les années 2019-2020, permettra peut-être de préciser des situations qui mériteraient, quoi qu’il en soit, d’être observées plus régulièrement [12].

POUR L’ÉCOLE DU PEUPLE

Mais d’ores et déjà, face à la prétendue égalité des chances, qui fait croire au « mérite » individuel comme seul critère d’orientation, nous ne pouvons que préférer le combat pour l’égalité des droits [13] qui rappelle que l’école n’est pas déconnectée de la société, du rapport de classe comme des inégalités et des discriminations qui la traversent. C’est en ce sens que SUD éducation rappelait, par exemple au moment de la réforme Blanquer du Lycée en 2018, ses revendications dont celle d’un « lycée unique polytechnique » : « Plus la scolarité est commune, moins elle est inégalitaire : SUD éducation inscrit son combat dans la perspective de l’abolition du système hiérarchisé actuel qui fonctionne sur un modèle d’orientation et de sélection des élèves. Nous portons un projet de lycée unique polytechnique, avec un enseignement qui garantisse à toutes et tous les élèves l’appropriation de tous les types de savoirs – qu’ils soient manuels, techniques, artistiques ou théoriques – reposant sur des pratiques pédagogiques coopératives et émancipatrices. »

Un projet qui mettrait à mal l’école capitaliste mais qui peut et doit s’articuler, aujourd’hui et maintenant, à une certaine défense de l’enseignement professionnel. Particulièrement lorsque les lycées pro se voient de plus en plus dévorer par la « culture d’entreprise » et le retour en force de l’apprentissage. Lorsque l’enseignement professionnel intègre le système scolaire en 1959, une contradiction voit le jour qui continue toujours de « travailler » les lycées pro. L’enseignement professionnel vise à une finalité d’insertion rapide dans l’économie capitaliste de jeunes travailleuses et travailleurs, mais les dégagent, de fait, de l’autorité comme du contrôle patronal dans ce moment de formation. De cette contradiction se crée un espace, mince mais qui existe, pour défendre un lycée émancipateur et arracher plus encore le temps de l’école à celui de la dictature du Capital. Et là comme partout, il y a un rapport de force.

Prenons les stages en entreprises. Ils sont aujourd’hui au cœur des formations de l’enseignement professionnel et comptent pour l’obtention de l’examen. Ils n’ont pourtant été instaurés qu’en 1979, sur pression du Centre national du patronat français, le CNPF (qui deviendra le MEDEF en 1998). À l’époque, les « séquences éducatives en entreprise » (aujourd’hui les « périodes de formation en milieu professionnel ») devaient être à l’écart de la production, les élèves ne devaient pas « travailler ». Ce qui a évidemment changé aujourd’hui… à la faveur de l’augmentation du chômage et de la précarité (et on peut comprendre dans une telle période que des parents puissent penser que « plus d’entreprise » à l’école entraînerait « plus d’emploi » à la sortie). Mais, progressivement, le « monde merveilleux » de l’entreprise est devenu un véritable mètre-étalon. Tout s’y rapporte : on demande des « tenues professionnelles » aux élèves, on leur fait remarquer à l’occasion d’un retard que « ça ne se passe pas comme ça en entreprise ». Mais à quel moment prévient-on que l’entreprise c’est aussi le lieu de la confrontation d’intérêts antagoniques, entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui en profitent ?

Parce que, non, « l’entreprise » ça n’est pas formidable : syndicalistes, nous avons suffisamment d’exemples qui indiquent le contraire. Et on peut encore relire ce qu’écrivaient, lucides, les Lascars du LEP en 1986 : « Travailleurs de l’usine Exacompta [14], de PTT, de l’ANPE… Travailleurs du Xe arrondissement de Paris, de France et d’ailleurs… Nous sommes les élèves du LEP d’électronique, à un jet de boulon d’ici, vos fils. […] Nous, nous nous battons contre la sélection de l’école, mais surtout contre la ségrégation sociale, contre la misère ! À l’école on nous parle sans cesse de l’entreprise, on nous propose d’y faire des stages, des visites comme au zoo, comme si c’était quelque chose de sympa, de naturel et qu’on avait le choix. On est venu vous demander votre avis et vous donner le nôtre. Alors comment ça va dans l’usine, qu’ils appellent joliment « l’entreprise » ? Ça boume ? C’est sympa ? La paye est bonne ? Les machines silencieuses ? Le singe est cool ? […] On s’adresse à vous car il y a quelques années, vous étiez à notre place, et ces années, vous êtes payés pour savoir combien elles ont filé vite ! Dans un an, deux, trois, c’est notre tour, alors on se renseigne pour n’être pas déçus plus tard. »

Concernant l’apprentissage, cela fait plus de dix années que l’offensive a repris. La dernière contre-réforme de l’enseignement professionnel a été menée par Jean-Michel Blanquer en 2018 et prévoyait, entre autres, une part accrue du recours à l’apprentissage. La même contre-réforme supprimait des centaines d’heures d’enseignement « général », sans doute non-rentables, pour les élèves des lycées pro. L’apprentissage c’est plus de temps en entreprise, en alternance, que dans la formation continue. Et c’est pourtant la formule aujourd’hui choyée par le ministère comme par le patronat. Le 9 mars 2021, le quotidien L’Humanité faisait sa couverture sur l’enseignement professionnel (ce qui est suffisamment rare dans la presse pour être souligné) et sur un nouveau dispositif d’orientation, InserJeunes. Ce dispositif valorise les voix sous apprentissage en vantant le « taux d’insertion », c’est à dire la chance de trouver un emploi après une formation. Mais il met sous le tapis les ruptures de contrats d’apprentissage… qui empêche purement et simplement de poursuivre sa formation. Il relègue aussi au second plan l’information sur les possibilités de poursuite d’étude, plus élevée dans la voie professionnelle sous statut scolaire [15].

Pour celles et ceux qui enseignent en lycée professionnel dans une perspective émancipatrice c’est une véritable gageure [16]. Il s’agit en fait de reposer la question du sens du lycée professionnel. Défendre, aujourd’hui, un service public de l’enseignement professionnel, c’est faire le choix de dégager la connaissance et la maîtrise d’un métier des obligations de rentabilité et/ou d’efficacité qui sont celles des entreprises et des services. En lycée professionnel, les élèves ont le droit à l’erreur. Ils et elles peuvent se tromper, recommencer. Ce n’est pas grave, ça n’a pas d’incidence sur la production de biens ou d’activités. C’est une différence fondamentale avec ce que vivent les apprenti·es qui sont confronté·es au fameux « monde de l’entreprise ». On peut par ailleurs évidemment échanger, réfléchir à propos des métiers, des industries, des finalités et de l’intérêt de la production (écologique notamment), de l’organisation du travail, des constructions sociales et des représentations de genre liées aux activités… Mais ce n’est pas pour ça qu’il faut que ce soit synonyme de consentement à l’exploitation ! C’est ainsi que la défense d’un service public d’éducation émancipateur rejoint le combat de classe. Et c’est ainsi que le combat syndical dans les lycées professionnels peut et doit s’inscrire dans les luttes des classes populaires pour l’égalité, la justice et la dignité.

Théo Roumier

[1] Agence nationale pour l’emploi, ancien nom de Pôle Emploi.

[2] Vous ne pouvez rien faire contre nous, nous vous empêchons de vieillir, Des lascars du LEP électronique, (Paris, 1986), Editions du commun, 2020.

[3] Voir les nombreux articles et documents sur le site du Groupe d’étude et de recherche sur les mouvements étudiants, Germe-inform.fr

[4] Le CAP existe depuis 1911 et se passait uniquement en apprentissage avant 1959.

[5] « Le CET c’est déjà l’usine », supplément au Technique en lutte n°2 (vers 1972), ORA 3.4, Fonds d’archives communistes libertaires du Musée d’Histoire vivante de Montreuil.

[6] 1973, Jean-Pierre Levaray, Atelier de création libertaire, 2018.

[7] Repères et références statistiques, Ministère de l’Éducation nationale, édition 202.

[8] La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public, Ugo Palheta, Puf, 2012, troisième partie : « Rapports de classe, de genre et de race dans l’enseignement professionnel ».

[9] « Emploi, logement, éducation… la France malade de ses discriminations », dossier dans Le Monde du 23 avril 2021.

[10] L’enquête TeO 1 est consultable sur teo1.site.ined.fr

[11] La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public, Ugo Palheta, op. cit.

[12] « Quantifier n’est pas diviser », publié sur le Club de Mediapart le 14 octobre 2020.

[13] « Contre l’égalité des chances, pour l’égalité des droits », texte adopté au 4ème Congrès de la Fédération SUD éducation, Clermont-Ferrand, Mai 2006.

[14] L’usine Exacompta est toujours située Quai de Jemmapes à Paris, « à un jet de boulon » des locaux de l’Union syndicale Solidaires.

[15] « InserJeunes, la voie pro livrée à la concurrence », Olivier Chartrain, L’Humanité du 9 mars 2021.

[16] Cette partie emprunte à un précédent texte, « L’attaque faite aux Lycées professionnels », publié sur le Club de Mediapart le 14 juin 2018.

- Celles et ceux des lycées pro - 27 juin 2021

- L’égalité pour boussole - 11 juin 2020

- « Prendre la parole, bousculer les dominations » - 25 mai 2020