Esquisse pour une histoire des jeunes dans la France capitaliste

La jeunesse est un âge social – et socialement différencié : les contrastes sociaux interdisent d’évoquer une « jeunesse » au singulier. C’est pourquoi évidemment, les jeunes ne forment pas une classe sociale. Leurs origines, leur situation, leurs conditions de vie sont profondément variées, au point que parler de « la jeunesse » comme si elle existait en tant que telle, en-dehors de toute appartenance sociale, est non seulement périlleux mais idéologiquement orienté.

Historienne, Ludivine Bantigny est membre du collectif Ni guerres ni état de guerre * et co-anime les initiatives lancées autour de l’appel Se fédérer **. Elle a publié ***. Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des Trente Glorieuses à la guerre d’Algérie, Editions Fayard, 2007 ; La Fabuleuse histoire des journaux lycéens, Editions Les Arènes, 2014 ; 1968, de grands soirs en petits matins, Editions du Seuil, 2018 (rééd. 2020) ; Révolution, Editions Anamosa, 2019 ; La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, Editions La Découverte, 2021.

* www.collectifantiguerre.org ** www.sefederer.org *** Aussi : Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des Trente Glorieuses à la guerre d’Algérie, Editions Fayard, 2007 ; La Fabuleuse histoire des journaux lycéens, Editions Les Arènes, 2014 ; La France à l’heure du monde. De 1981 à nos jours, Editions du Seuil, 2013, rééd. 2019 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? ». Le genre de l’engagement dans les années 1968, Presses universitaires de Rennes, 2017 (en codirection avec Fanny Bugnon et Fanny Gallot) ;L’Œuvre du temps. Mémoire, histoire, engagement, Paris, Editions de la Sorbonne, janvier 2019 ; La plus belle avenue du monde. Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, Editions La Découverte, 2020

Souvent le discours des médias dominants évoque « la jeunesse » soit pour en louer les vertus (« la jeunesse » est alors vue comme « saine », porteuse de l’avenir du pays et bien sûr comme capital économique propre à « régénérer » le système) soit pour en mépriser les modes et les valeurs (« la jeunesse » apparaît en ce cas comme inquiétante, déviante voire délinquante ; elle est régulièrement associée à une sorte de « nouvelle classe dangereuse »). Ce double discours est une constante historique, et il a une teneur politique : il s’agit dans les deux cas d’instrumentaliser les jeunes, de les enfermer dans des généralités caricaturales, mais aussi de faire comme si la jeunesse était un groupe social à part entière, qu’il faudrait utiliser tout en s’en méfiant.

Pour autant, s’il est faux d’affirmer qu’il y aurait quelque chose comme une catégorie sociale, « la jeunesse » (la biologie — une étape de la vie — ne fait pas une sociologie, un âge social avec des fonctions et des statuts déterminés), on peut considérer les jeunes dans ce qui les rapproche et dans ce qui fait leur force sociale et politique. Ce qui les rapproche, c’est une instrumentalisation économique que le système capitaliste non seulement met en œuvre mais justifie en lui donnant des raisons de « nature » (on a 16, 20, 25 ans, il est « normal » à cet âge de subir des discriminations à l’embauche, au salaire et aux conditions de travail). Les jeunes qui vendent leur force de travail connaissent de fait une situation particulière, souvent d’exploitation spécifique liée aux conditions de travail en régime capitaliste.

L’EXPLOITATION CAPITALISTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS AU XIXE SIÈCLE

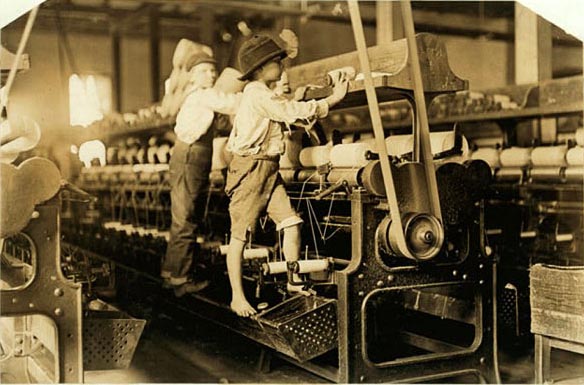

Au XIXe siècle, le capitalisme et les instruments de pouvoir à son service, dont l’État en premier lieu, ont pris conscience de la nécessité de réguler le travail des enfants et des adolescents. Ils étalèrent ainsi au grand jour leurs contradictions propres, comme Marx l’a montré dans le livre I du Capital. Car par essence, le capitalisme « pousse à l’exploitation productive des enfants ». C’est son fonctionnement même, associé à l’extraordinaire développement du machinisme, qui a conduit à cet embrigadement économique des plus jeunes — comme des femmes : « Quand le capital s’empara de la machine, son cri fut : “Du travail de femmes, du travail d’enfants !” Ce moyen puissant de diminuer les labeurs de l’homme se changea aussitôt en moyen d’augmenter le nombre de salariés ; il courba tous les membres de la famille, sans distinction d’âge et de sexe, sous le bâton du capital. »Il y avait là, outre cet appoint considérable d’exploités placés sous le joug du capital, un bon moyen de déprécier la valeur de la force de travail. Enfants et adolescents fournissaient, de fait, une main-d’œuvre très bon marché (quatre à dix fois moins chère que celle des hommes adultes), qui venait directement concurrencer les autres travailleurs.

Cette façon de jeter ainsi une main-d’œuvre juvénile dans les griffes des entreprises capitalistes ne pouvait que causer de véritables catastrophes humaines, pour la santé et la vie de ces enfants et de ces adolescents : altération des poumons, bronchites chroniques, asthmes, scrofules, rachitisme, mortalité précoce… La situation était tellement grave que les pouvoirs publics furent contraints de réagir, de manière cependant extrêmement limitée. Le Parlement anglais adopta une législation selon laquelle, à partir de mars 1834, aucun enfant en dessous de 11 ans, à partir de mars 1835, aucun enfant en dessous de 12 ans et, à partir de mars 1836, aucun enfant en dessous de 13 ans ne devait travailler plus de huit heures dans une fabrique. En 1850, la journée de travail « des adolescents et des femmes » passa officiellement de 15 à 12 heures. En France, il fallut attendre 1841 pour qu’une loi interdise le travail… des moins de 8 ans.Sous la Troisième République, la lutte de classes se combina à la prise de conscience pour imposer une série de lois sur le sujet. En 1874, le travail industriel fut interdit aux moins de 12 ans et le travail de nuit interdit avant 16 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles ; en 1892, la journée de travail fut limitée à dix heures jusqu’à 16 ans ; en 1900, elle passa à dix heures pour les moins de 18 ans.

Si une telle législation fut adoptée, ce n’est pas par générosité d’âme ou compassion soudaine de la part de ces parlementaires, mais bien parce que l’état de santé et la mortalité des enfants et des jeunes étaient absolument catastrophiques ; ils constituaient par là même une entrave au bon développement du capitalisme et… à l’exploitation des enfants et des adolescents. Car la valeur de cette main-d’œuvre se détériorait à vive allure. Le capital devait donc passer un compromis sur cette question, que la lutte de la classe ouvrière autant que les intérêts propres du capitalisme lui imposaient. Ces lois d’ailleurs furent très souvent bafouées, et leur non-application n’entraînait dans la plupart des cas pour les patrons qui les violaient aucune sanction de la part de l’appareil judiciaire. Enfants et adolescents demeuraient une main-d’œuvre corvéable à merci.

« TRENTE GLORIEUSES » ? DES JEUNES TOUJOURS DISCRIMINÉS PAR LEUR ÂGE

Si les enfants (les moins de 13 ans) ont, malgré tout, été progressivement retirés du marché du travail dans les pays capitalistes, les jeunes ont continué de subir une exploitation spécifique à leur âge, et justifié par leur âge dans les discours hégémoniques. Au cours d’une période plus récente, familièrement considérée comme une phase de croissance mirifique associée à l’avènement d’un supposé bien-être généralisé, période que l’économiste et sociologue Jean Fourastié a appelée « les Trente Glorieuses », ce que les jeunes ont subi en tant que jeunes montre à quel point la prospérité du système n’a pas engendré une égale prospérité des individus.

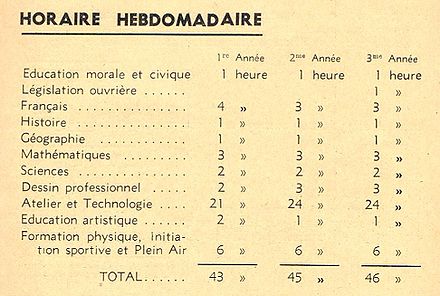

Durant les années 1950 et 1960, les jeunes étaient majoritairement sur le marché du travail. En 1956, sur 4,9 millions de jeunes de 14 à 22 ans, plus d’un tiers avait quitté l’école dès 14 ans ; près des deux tiers des moins de 20 ans étaient de jeunes travailleurs et travailleuses. Au début des années 1960 encore, 30 % des jeunes du milieu ouvrier et 60 % des jeunes ruraux n’avaient aucune qualification lorsqu’ils et elles entraient dans le monde du travail, dès 14 ans. En 1970, 3,9 millions de 15 à 24 ans travaillaient dans les usines et les bureaux, contre 2,9 millions présent∙es dans les collèges, les lycées et les facultés. Les étudiant∙es n’étaient encore que 180 000 en 1957 et 215 000 en 1960, près de 500 000 en 1968. Pour les jeunes directement happé∙es par le monde du travail, trois situations étaient possibles : travailleurs∙ses agricoles, souvent alors rattaché∙es à l’exploitation familiale ; placé∙es en apprentissage ; jeunes salarié∙es dans les secteurs industriel et tertiaire.

Dans le premier cas, celui des jeunes agriculteurs et agricultrices, la situation était à l’exploitation sans statut. Simplement considéré∙es comme des « aides familiaux », ces ouvriers et ouvrières agricoles (en 1959, ils et elles étaient près de 300 000 sur les 685 000 jeunes de moins de 25 ans exerçant une profession agricole) ne disposaient d’aucune garantie, à commencer par celle du salaire : le plus souvent, ces jeunes n’en recevaient aucun. Quand ils et elles travaillaient hors de l’exploitation familiale, leurs gages étaient la plupart du temps remis directement à leurs parents, et plus précisément à leur père. Ces jeunes n’avaient par ailleurs aucun droit à une formation spécifique : une enquête de la Jeunesse agricole catholique (JAC) en 1957 constatait que 13 % seulement des enfants d’agriculteurs avaient reçu une solide formation professionnelle et que 33 % n’en avaient au contraire eu aucune. Il y avait bien, ici ou là, quelques cours post-scolaires mis en place à leur intention, mais ses moyens étaient dérisoires ; à la même date, un peu plus de 2 000 enseignant∙es dispensaient leurs cours à 130 000 jeunes ruraux répartis sur plus de 25 000 communes. Ce n’est qu’en 1973 qu’une loi relative au statut des associé∙es d’exploitation a accordé aux aides familiaux un droit à rémunération et à formation professionnelle.

La situation des apprenti∙es était elle-même extrêmement précaire. Elle était aussi très symbolique du cynisme patronal à l’égard de cette main-d’œuvre juvénile, que l’on ne saurait même pas qualifier de « bon marché » : elle était dans la majeure partie des cas purement et simplement gratuite. Au cœur des « Trente Glorieuses », vers 1960, ces jeunes apprenti∙es étaient environ 250 000, réparti∙es dans les professions les plus diverses. Légalement, un contrat devait être signé à l’embauche du jeune de plus de 13 ans. Les rôles respectifs des contractant∙es étaient définis selon des principes s’inspirant d’une morale domestique et paternaliste : l’employeur devait se conduire « en bon père de famille » ; pour sa part, l’apprenti∙e avait à faire preuve de fidélité, d’obéissance et de respect vis-à-vis de son patron. En cas de « mauvaise volonté », le contrat pouvait être résilié par le conseil des prud’hommes ou le juge de paix. En réalité, le contrat était établi assez souvent avec beaucoup de retard par rapport à la date d’embauche : certains patrons ne consentaient à le signer que lorsque l’apprenti∙e avait fait « ses preuves », ce qui était évidemment illégal. Pour l’employeur, la rémunération n’était prévue ni par la loi ni par le Code du Travail. Le ministère du Travail recommandait toutefois d’allouer une rémunération progressive. Mais en 1955, 95 % des contrats d’apprentissage examinés par les inspecteurs du travail ne prévoyaient aucune rémunération ; dans la plupart des cas, l’apprenti∙e touchait une « indemnité d’encouragement » dérisoire.

La recherche de « petites mains », de coursiers, de manutentionnaires et de femmes de ménage conduisait à la multiplication de contrats abusifs, sans valeur de formation réelle, que les organisations syndicales ne cessaient de dénoncer. Embaucher des apprenti∙es permettait aux employeurs de contourner la législation sur les salaires. On passait des contrats de plusieurs années d’« apprentissage » pour des professions qui s’apprenaient en quelques mois voire quelques semaines, ce qui permettait de faire travailler les jeunes à peu de frais. On trouvait de tels contrats pour des vendeurs et vendeuses de glaces, bonbons et sorbets sur la voie publique, des pompistes de station d’essence, des porteurs de pain, des employé∙es d’étiquetage, des livreurs, des manutentionnaires, des magasiniers, des plongeurs de restaurant… Il en allait de même dans des secteurs comme le textile et la confection, pour des emplois ne dépassant pas le niveau de manœuvre spécialisé. Les patrons employaient le plus souvent de jeunes débutantes sans salaire, pendant les trois années que durait le contrat d’apprentissage, et dès que celui-ci était terminé, on les licenciait pour reprendre à nouveau de jeunes apprenties sous contrat. Les syndicats ouvriers dénonçaient ces soi-disant « contrats » comme de véritables escroqueries.

Enfin, les jeunes salarié∙es dans la production industrielle ou le travail de bureau, soit les deux tiers des moins de 20 ans en 1960, subissaient une forme de préjudice de l’âge institutionnalisé. La majorité d’entre eux percevait un salaire inférieur au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Les arrêtés ministériels dits « Parodi-Croizat », signés entre gouvernement, syndicats et patronat en 1946, avaient officialisé les « abattements d’âge » : à travail égal, les jeunes ne touchaient qu’une certaine proportion du salaire de base en fonction de leur âge — 50 % du salaire pour les 14-15 ans, 60 % pour les 15-16 ans, 70 % pour les 16-17 ans et 80 % pour les 17-18 ans. Certaines conventions collectives introduisirent des réductions, minimes, d’abattements d’âge : c’était le cas de l’industrie alimentaire, de l’industrie laitière, des assurances de Paris, qui fixait les abattements à 60 % pour les 14-15 ans, 75 % pour les 15-16 ans, 85 % pour les 16-17 ans et 90 % pour les 17-18 ans. Le syndicat CGT des salariés des assurances avait obtenu, en 1947, la suppression des abattements d’âge dans la région parisienne, lorsque l’emploi occupé par un jeune correspondait au travail d’un adulte. Certains secteurs, comme la métallurgie ou les travaux publics, introduisaient des évaluations plus complexes qui, outre l’âge, considéraient une autre variable, l’ancienneté dans l’entreprise. Enfin, certaines conventions collectives liaient la réduction des abattements à une clause sur le rendement : si le rendement était égal à celui des adultes, l’abattement d’âge pouvait être réduit ou supprimé. Il n’en reste pas moins que ces abattements créaient une discrimination par l’âge, laquelle faisait des jeunes des salarié∙es plus exploité∙es que les autres.

C’était d’autant plus le cas qu’on amputait leur salaire, même au-delà de 18 ans, sur le faux prétexte de leur faire faire des « travaux de jeunes ». Les syndicats ouvriers combattaient donc la notion même de « postes de jeunes », avancée par les employeurs pour justifier ces amputations de salaires. Dans certaines branches de l’industrie textile, des postes étaient principalement occupés par des jeunes, surtout des jeunes femmes. L’exemple en était donné par les jeunes barilleuses dans l’industrie du coton, chargées d’alimenter en canettes les barillets des métiers à tisser : contraintes de suivre le même rythme de travail que celui des tisseuses, elles étaient nettement moins payées. De surcroît, les nombreuses heures supplémentaires effectuées par les jeunes n’étaient pas toujours majorées. Or, il n’était pas rare en cette époque d’accomplir des semaines de travail de 46, 48 ou même 50 heures ; selon une enquête réalisée en novembre 1966, 38 % des 15-24 ans fournissaient entre 45 et 50 heures de travail par semaine, et 21 % plus de 50 heures.

LES JEUNES VICTIMES DU CHÔMAGE ET DE LA PRÉCARITÉ

Pour les travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement pour les jeunes, la « crise » ne date pas exactement du premier « choc pétrolier », en 1973-1974. Entre 1966 et 1967, le nombre des demandeurs et demandeuses d’emplois recensé∙es s’était accru de 64 % dans la tranche d’âge des 18-24 ans, contre 41 % en moyenne. Dès 1968, sondages et enquêtes mettaient en évidence la profonde inquiétude des jeunes pour leur avenir professionnel. Une étude publiée en janvier 1968 estimait le nombre de jeunes à la recherche d’un emploi entre 100 000 à 135 000. La part des jeunes de moins de 24 ans parmi les demandeurs d’emploi était alors de 39 %, un pourcentage multiplié par 3 depuis 1962. Il poursuivit sa progression, atteignant 45,8 % en 1974 et 46,2 % en 1976. À cette date, le taux de chômage des moins de 25 ans (12,2 %) était près de quatre fois supérieur à ce qu’il était dans l’ensemble de la population active. Les gouvernements successifs, de droite comme « de gauche », ont imaginé toutes sortes de stratagèmes et subterfuges pour justifier toujours un peu plus l’exploitation des jeunes et pour en légaliser la flexibilité. L’un des exemples en est fourni par les « TUC » (Travaux d’utilité collective) et autres SIVP (Stages d’initiation à la vie professionnelle), mis en place en 1984 par le gouvernement Mitterrand-Fabius et que deux millions de jeunes ont subis : 20 heures de travail « au service » d’une collectivité locale ou d’un employeur quelconque, soit un mi-temps, payé un quart du SMIC.

Il a fallu pour cela les exclure totalement du salariat en les dénommant « stagiaires » et en les confinant dans un chapitre spécialement créé pour eux et elles, rejeté à la fin du Code du Travail, le livre IX. Rejeté∙es du salariat, cela signifie que ces jeunes se situaient hors des conventions collectives, hors de la législation du travail, celle du SMIC en particulier, hors du statut de fonctionnaire dans la Fonction publique, hors des effectifs déclarés par l’entreprise, hors de toute protection sociale – retraite, Sécurité sociale… Le patronat a battu des mains puisque, tout en étant pour tout ou partie exonéré de cotisations sociales que lui-même appelait « charges », il pouvait désormais disposer d’une main-d’œuvre quatre fois moins chère, les TUC se substituant purement et simplement à des postes de salarié∙es ! La juteuse idée était venue entre autres de Jacques Delors, qui avait déclaré, en 1976, lors d’une conférence d’« experts » : il faut « faire éclater nos catégories traditionnelles » et « rompre le clivage entre travail rémunéré et travail gratuit ». Et François Mitterrand eut condescendance d’assurer à la télévision : « des jeunes qui n’avaient rien à faire, qui traînaient, vous ne pouvez pas imaginer leur joie d’avoir retrouvé une part de dignité. »

Les contrats à durée indéterminée pour les jeunes se sont faits de plus en plus rares, au profit des stages, intérim, emplois saisonniers et autres « contrats aidés ». La situation est tellement grave que la lutte se spécifie ponctuellement dans le combat contre la précarité comme en a témoigné le mouvement des « Stagiaires en colère ». Le salaire des jeunes souffre également d’une forte discrimination par l’âge. Ce sont les jeunes qui de surcroît sont les plus touché∙es par le chômage ; depuis le début des années 1980, le taux de chômage des actifs et actives de 15-24 ans n’a jamais été inférieur à 25 %. À cet égard, ces jeunes forment bien un groupe socio-économique spécifique. Les jeunes connaissent en ce domaine un handicap particulier, que l’on peut nommer un préjudice de l’âge.

JEUNES, CONTESTATION, RÉVOLTE, RÉVOLUTION

Parce qu’ils et elles subissent cette forme particulière d’exploitation, mais aussi parce que leur âge leur permet de s’engager hors des contraintes sociales et familiales, les jeunes n’ont eu de cesse de se trouver à la pointe des révoltes et des révolutions, partout dans le monde. Car, sans adopter une approche trop « psychologisante », on peut constater que les jeunes, lorsqu’ils et elles atteignent l’âge où ils et elles peuvent exprimer leurs opinions et agir en fonction d’elles, se montrent plus sensibles aux injustices, plus soucieux∙ses de s’affronter aux systèmes établis, en somme souvent plus révolté∙es. Ces jeunes s’opposent en s’affirmant et leur opposition peut prendre parfois des formes insurrectionnelles, au sens strict : ils s’insurgent contre ce qui opprime, contre ce qui détruit.

Au XIXe siècle et durant une bonne partie du XXe siècle, jusqu’aux années 1960 environ, les étudiants et étudiantes n’étaient pas socialement lié∙es à la classe ouvrière mais représentaient au contraire une très faible minorité des classes d’âge concernées, issu∙es très généralement de la bourgeoisie. Mais la prolongation même de leurs études contribuait à aiguiser leur esprit critique. Dès lors, ils et elles se trouvèrent fréquemment à la tête de mouvements insurrectionnels, liés non à des revendications économiques, mais à des objectifs politiques et démocratiques, lorsqu’il s’agissait de lutter contre un régime autocratique, pour la conquête et la défense de certaines libertés. Les étudiants participèrent ainsi aux grandes révolutions européennes du XIXe siècle. Lors des journées de juillet 1830 qui mirent à bas la monarchie restaurée, celle de Charles X, les étudiants participèrent au pillage d’armureries, donnèrent les premiers coups de feu contre l’armée du roi et aidèrent à dresser les premières barricades ; dans les quartiers populaires de l’Est parisien, étudiants républicains et ouvriers participèrent ensemble à la résistance armée, puis à l’offensive finalement victorieuse. En février 1848, ils furent aussi très présents parmi les insurgés qui renversèrent le régime de Louis-Philippe et proclamèrent la République, mais aussi parmi les révolutionnaires du « printemps des peuples » un peu partout en Europe. On les retrouva encore prenant la défense du capitaine Dreyfus à partir de 1898.

Il en a été de même en France en mai 1968, cette grève générale la plus importante du mouvement ouvrier français[1]. C’est bien au capitalisme, à l’impérialisme et au gaullisme que les étudiantes et étudiants s’en prenaient dans leurs revendications. De multiples tentatives de jonction concrète sur le terrain entre lycéennes, étudiantes et monde ouvrier furent alors faites, que les dirigeants du Parti communiste français et de la CGT cherchèrent parfois à empêcher, au nom de l’opposition aux « gauchistes ». À Renault-Billancourt, une manifestation étudiante fut organisée devant l’usine fermée d’autorité par le syndicat CGT. Aux usines Renault de Flins, les combats furent très durs entre ouvrier∙es et étudiant∙es d’une part, forces de l’ordre d’autre part. CRS et grévistes s’affrontèrent aux abords de Flins et de Sochaux les 10 et 11 juin, là encore violemment ; ces heurts firent trois morts : un lycéen, Gilles Tautin, et deux ouvriers, Henri Bélot et Pierre Blanchet. Mai-Juin 68 a, entre autres, trouvé son origine dans la protestation contre la guerre du Vietnam. Il y avait là un prolongement de la forte mobilisation que, déjà, les étudiants et étudiantes avaient engagée contre la guerre d’Algérie à partir de 1956. L’UNEF de l’époque (à laquelle un∙e étudiant∙e sur deux adhérait alors) avait pris des initiatives de manifestations et d’actions que les partis politiques de gauche, à commencer par le PCF, ne prenaient pas, comme les grands rassemblements anti-guerre à Paris et dans les grandes villes de province le 27 octobre 1960. Cette prégnance de la lutte contre la guerre chez les jeunes s’explique en partie par le fait que ce sont les jeunes qui servent de chair à canon dans les guerres impérialistes. Ce sont eux qui sont enrôlés dans une militarisation forcée au travers du service militaire[2]. C’est pourquoi les manifestations lycéennes et étudiantes contre la loi Debré remettant en cause les sursis militaires en 1973[3] ont été puissantes et très bien organisées. Mais cette protestation contre les guerres impérialistes s’éclaire aussi par la révolte spontanée des jeunes contre l’injustice de ces guerres et les maux qu’elles engendrent pour les peuples. Par là même, les jeunes se sont une fois de plus retrouvé∙es au premier rang des mobilisations contre la guerre en Irak, par exemple, en 2003.

Au-delà, lycéen∙nes et étudiant∙es se sont mobilisé∙es avec un grand sens de l’auto-organisation et de la lutte : contre la loi Devaquet en 1986, contre le Contrat d’insertion professionnel (CIP) en 1994, contre la loi Fillon en 2005, contre le Contrat premier embauche (CPE) en 2006 et plus généralement contre un système économique et politique imposant discriminations à l’embauche, contrôles d’identité au faciès et stigmatisation généralisée, lors de la révolte des jeunes en banlieue à l’hiver 2005. On les retrouve aujourd’hui en force dans les ZAD, les manifestations sur le climat, la participation aux cortèges, et notamment aux cortèges de tête, contre nombre de contre-réformes… Chacune de ces mobilisations inquiète profondément le pouvoir d’État qui, chaque fois, y réagit avec violence, policière et politique. C’est aussi et peut-être surtout par la visibilité que les jeunes ont acquise, par l’intérêt enthousiaste ou apeuré qu’ils et elles n’ont cessé de susciter dans les moments de luttes, par la force de leur radicalité.

Ludivine Bantigny

[1] Voir le numéro 7 des Cahiers Les utopiques n°7, « Mai 68, ce n’était qu’un début », Editions Syllepse, printemps 2018.

[2] A ce propos : « Contester dans l’armée », Théo Roumier, Les utopiques n°5, juin 2017 ; « Contester l’armée », Les utopiques n°6, Editions Syllepse, novembre 2017.

[3] Voir « Les lycéens des années 68 », Robi Morder, Les utopiques n°6, Editions Syllepse, novembre 2017.

- Esquisse pour une histoire des jeunes dans la France capitaliste - 30 juin 2021

- Où est l’indignité ? - 20 janvier 2020