Construisons une sécurité sociale du XXIe siècle

La Sécurité sociale et, plus largement, l’Etat social, ne sont pas des dons de la Providence, ni les fruits des hasards de l’Histoire ; ils sont un des aspects de l’équilibre jamais stabilisé dans la lutte de classes. Denis Kessler, vice-président du MEDEF, formule tout ceci très clairement en octobre 2007, quand il explique qu’il s’agit, pour le patronat, « de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! » Il souligne que ce programme était un compromis entre les gaullistes et les communistes, « compromis … qui se traduit par la création des caisses de Sécurité sociale, le statut de la fonction publique, l’importance du secteur public productif et la consécration des grandes entreprises françaises qui viennent d’être nationalisées, le conventionnement du marché du travail, les régimes complémentaires de retraite, etc. » L’objectif que se fixe le patronat avec Denis Kessler en 2007 [1], c’est la disparition de ce qui était appelé « l’État social », c’est-à-dire la conjonction d’un droit du travail reconnaissant un minimum de garanties aux travailleurs et aux travailleuses dans les entreprises, de services publics, biens communs plus ou moins financés par une fiscalité progressive, et d’une Sécurité sociale venant protéger contre certains aléas de la vie.

Une lente et longue maturation

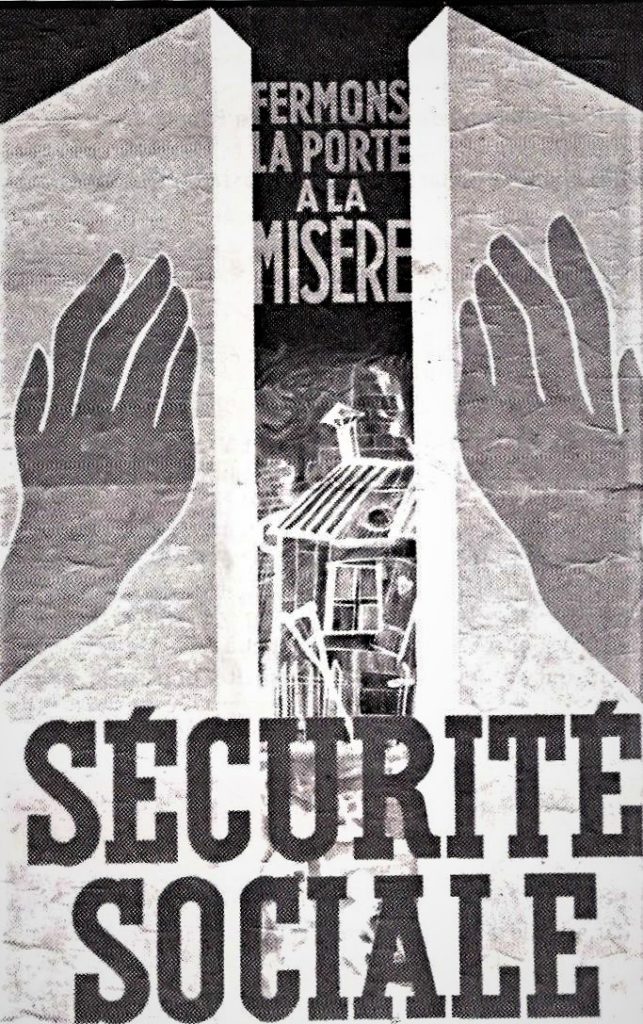

L’instauration de la Sécurité sociale en 1944-1945, c’est certainement la rencontre entre une longue maturation culturelle et imaginaire et une opportunité politique d’un moment. La maturation vient de loin. En France, les premières projections collectives peuvent être retrouvées dans l’article 21 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen [2] du 23 juin 1793 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Le droit au travail, couplé au droit à l’aide sociale, est une revendication portée durant la première moitié du XIXe siècle. Et ce droit au travail sera revendiqué par les ouvriers lors de la Révolution de 1848, parallèlement au droit à l’assistance. Mais l’État libéral et le Second Empire ne répondront pas à cette exigence. C’est l’ennemi de l’époque, la Prusse de Bismarck, qui va créer, entre 1883 et 1889, des systèmes d’assurance-maladie, d’indemnisation des accidents du travail et de retraite, obligatoires. Les massacres de la Guerre mondiale de 1914-1918 ont amené les classes populaires à revendiquer des droits nouveaux et les classes dominantes à leur faire quelques concessions. L’Alsace et la Moselle reconquises sur l’Allemagne sont redevenues françaises en conservant leur système de Sécurité sociale, qui devenait un objectif pour des penseurs et des acteurs progressistes. L’Organisation internationale du travail (OIT), fondée en avril 1919 sur une vision « qu’il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs », sera aussi un nouveau cadre idéologique aidant à construire le progrès social. À tout moment, il s’agit de trouver un équilibre entre une demande de protection des individus, qui peut devenir infinie, et les exigences de liberté et de respect de l’autonomie également exprimées par ces mêmes individus. C’est un peu à partir de la consolidation du statut du travail que va se construire l’idée d’Etat social et de Sécurité sociale. Le travail cesse d’être une relation purement marchande ; il va devenir emploi, avec un statut, des droits et des garanties (protection en cas d’accidents, de maladies, de retraite, etc.).

La maturation a donc commencé bien avant 1944-1945. Elle s’est faite dans les esprits, dans les imaginaires de celles et ceux qui aspiraient à la justice sociale, et dans le réalisme de celles et ceux qui admettaient qu’il fallait concéder des droits nouveaux pour espérer un fonctionnement optimum de l’économie et de la société. Elle s’est aussi matérialisée, progressivement, par des lois. Ainsi, en France, une première loi d’assurance sociale est prise en 1898 et porte sur l’indemnisation des accidents du travail. En 1930, sont mises en place des assurances sociales obligatoires, à la suite du vote de lois sociales sur l’assurance maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse et le décès ; mais ces lois ne concerneront que les salarié.es du commerce et de l’industrie.

Une opportunité politique, avec l’explosion créatrice de 1944 – 1946, mais rapidement réfrénée par des conservatismes

L’idéal imaginé, nous le trouvons dans le programme du Conseil National de la Résistance adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 et qui comporte des « mesures destinées à instaurer, dès la Libération du territoire, un ordre social plus juste ». En ce qui concerne les mesures à appliquer dès la libération du territoire … les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la Libération … afin de promouvoir … « sur le plan social … un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».

L’opportunité politique du moment, c’est que la Libération de la France, tout à la fois de l’occupant allemand et nazi et du régime de collaboration de l’État français dirigé par Philippe Pétain, a été le fait, principalement, de forces sociales et politiques progressistes sur le plan social. Les forces sociales conservatrices et réactionnaires, particulièrement une grande partie du patronat, se sont retrouvées minoritaires et très fortement dévaluées auprès de l’opinion publique. Le rapport de forces était donc moins défavorable « aux forces du travail contre les forces du capital », et il devenait possible de profiter de cette situation pour mettre en place un « compromis historique » actant des droits nouveaux pour les travailleurs et les travailleuses.

Mais, dès le lendemain de la Libération, l’engagement de rester unis pris dans la clandestinité par les représentants de mouvements, de partis, de syndicats, etc., a subi plusieurs accrocs, et des particularismes ont vite ressurgi. La vision originelle du modèle envisagé par le CNR se voulait universaliste ; il s’agissait en effet d’assurer un plan complet de sécurité sociale « à tous les citoyens ». La réalité sera autre. Dès l’article 1er du Titre 1er (Dispositions générales) de l’ordonnance n° 45-2259 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale, il est écrit : « Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent ». Il ne s’agit déjà plus d’une sécurité sociale universelle visant à couvrir « tous les citoyens », mais seulement d’un système visant à couvrir « les travailleurs et leurs familles ». Il s’en suit que les droits, eux non plus, ne seront pas universels ; ils seront conditionnés par un attachement au travail et par une contribution financière. Et les tractations vont déboucher sur un modèle corporatiste organisé autour de groupes de professions qui recherchent toutes la préservation de statuts spécifiques. Les salarié.es déjà couvert.es par une assurance sociale (dans les Mines, à la SNCF, etc.) ont voulu conserver leur régime spécifique, généralement plus avantageux que celui envisagé. Par ailleurs, cette construction sera influencée par les valeurs religieuses catholiques : l’assurance sociale est basée sur le statut professionnel du chef de famille et exclut les conjointes qui ne travaillent pas. L’égalité des sexes n’est, bien entendu, pas prise en compte. Les femmes sont dépendantes de leurs conjoints en matière de droits sociaux et les allocations familiales encouragent la maternité. Le caractère universel de la sécurité sociale rêvée en mars 1944 sera également mis à mal par le mode de financement retenu : il ne s’agira pas d’un financement universel, faisant appel à tous les revenus, mais d’un financement reposant principalement sur les revenus du travail. Le système de 1945 était basé sur une hypothèse de plein emploi alors qu’il fallait reconstruire le pays et inciter les détenteurs de capitaux à investir. Ceci a fait partie du compromis politique dont parle Denis Kessler : la France restait un pays capitaliste et il ne s’agissait pas de pénaliser les capitaux.

Le « modèle social » de 1945 a consacré le lien entre les droits sociaux et le statut de travailleur : l’homme est titulaire de droits sociaux à travers son travail ; la femme l’est par son travail ou par son statut d’épouse d’un travailleur. C’est sur la base de ces compromis politiques, économiques et sociaux qu’a été mise en place la Sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, résultat d’un travail collectif où nous retrouvons notamment, pendant toute cette période, Alexandre Parodi, Ambroise Croizat et Pierre Laroque [3]. Par la suite, les convergences politiques vont se modifier, les rapports de forces économiques, sociaux et politiques vont évoluer avec un retour progressif du patronat comme élément de pression, puis élément déterminant dans des domaines de plus en plus nombreux.

Une longue période d’attaques, toujours biaisées et de plus en plus fortes

C’est surtout à partir de l’avènement de la Cinquième République, en 1958, que les reculs et les attaques contre la Sécurité sociale vont progressivement mettre en cause, en partie, les fondements ayant inspiré sa création en 1945 – 1946. Déjà, la Constitution elle-même, en élargissant fortement le domaine réglementaire, permet au gouvernement d’intervenir directement et unilatéralement dans la gestion de la Sécurité sociale. En août 1967, les ordonnances Jeanneney instaurent la séparation des risques en trois branches distinctes (famille, maladie, vieillesse) et la Caisse nationale de sécurité sociale est également divisée en trois caisses spécialisées. Les élections au Conseil d’administration sont supprimées et le « paritarisme » est instauré : 50 % des administrateurs et administratrices sont désigné.es par le patronat et 50 % par les organisations syndicales considérées comme représentatives. Certaines prestations sont réduites, particulièrement avec l’augmentation du ticket modérateur qui passe de 20 % à 30 %. Les millions de grévistes de Mai 68 vont un peu ralentir les attaques. Nous aurons même la loi Boulin de 1971 qui porte le montant des prestations retraites de 40 à 50 % du salaire moyen des 10 meilleures années. En 1977, Simone Veil, ministre de la Santé, fait adopter un « Plan » comportant des mesures rigoureuses visant à faire des économies dans les dépenses de santé (réduction à 40 % du remboursement des médicaments dits de confort). Son successeur, Jacques Barrot, fera adopter un nouveau plan, s’inscrivant dans la même veine. C’est le début de la mise en avant du « trou de la Sécu », avec une succession de mesures conduisant à réduire les prises en charge et les prestations, contrepartie du refus des gouvernements d’augmenter les financements et les cotisations. L’élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981 ne va guère modifier cette trajectoire, hormis l’avancée notable que représente l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans. En 1983 est créé le « forfait hospitalier », fixé alors à 20 francs, invention qui va être reprise par de nombreux gouvernements. En 1987, le Plan Séguin 2 [4] décide d’indexer les retraites sur les prix et non plus sur les salaires. Il s’en suivra le décrochage des liens entre les retraites et les salaires. Le gouvernement Rocard invente la Contribution sociale généralisée (CSG) en 1990. Ce sera le début d’un transfert du financement de la Sécurité sociale vers l’impôt affecté. Le Livre blanc sur les retraites de 1991 va ouvrir la voie à une succession de « réformes » qui vont commencer en 1993. L’année 1991 est aussi marquée par une attaque forte contre l’hôpital public. Les Schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) vont modifier fortement la carte sanitaire. De nombreux services de maternité, d’urgences, etc., vont être obligés de fermer face aux objectifs du SROS appliqués par les préfets de région. Progressivement, l’hôpital public va devoir se concevoir comme une entreprise « comme les autres », ce qui va favoriser le développement des établissements privés largement lucratifs. Un nouveau Plan santé de Simone Veil en 1993 abaisse les remboursements de 70 à 65 %, augmente la CSG, supprime 12 000 lits dans les hôpitaux publics, augmente le forfait hospitalier et amène les mutuelles à augmenter de 15 % leurs cotisations. En 1995, le Premier ministre Alain Juppé du nouveau président de la République Jacques Chirac ambitionne de mettre en place un plan complet de réorganisation de la Sécurité sociale. Un mouvement social puissant le fera reculer, principalement sur les régimes spéciaux de retraite ; le reste du plan sera mis en place par ordonnances : désormais, le Parlement vote chaque année la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS).

Ensuite, les attaques vont venir de tous les côtés, contre les retraites (en fractionnant parfois les attaques : régime général, puis fonctionnaires, puis régimes spéciaux), contre l’hôpital public, en faveur de la médecine libérale, en faveur des investisseurs privés, en faveur des laboratoires pharmaceutiques, en faveur des compagnies d’assurances, etc. Il faut toutefois noter qu’à chaque fois, ou presque, celles et ceux qui dépècent progressivement la Sécurité sociale mettent régulièrement en avant « la nécessité de défendre notre système de Sécurité sociale auquel nous sommes tous attachés ». C’est dire que la valeur symbolique de « la Sécu » est encore forte. Après tant d’années de reculs et d’échecs pour « défendre la Sécu », les forces sociales progressistes pourraient s’interroger et, peut-être, mettre en question tout ou partie de leurs analyses, positionnements et propositions. Avec le temps, nous pouvons analyser ce qu’ont été les discours tenus par les différents gouvernements, en France, pour essayer de faire passer dans l’opinion publique leurs attaques contre la Sécurité sociale comme autant de réformes visant « à améliorer et à sauver notre système de protection sociale ». Bien souvent, c’était en mettant en avant les inégalités et les incohérences de l’existant. C’est, globalement, la manœuvre qui a été utilisée sur une longue période, par exemple en matière de retraite, pour empiler une succession de réformes, chacune présentée en son temps comme « LA » réforme qui allait régler la question, dont la cohérence globale était bien de fragiliser une partie croissante de la population, de réduire les prélèvements et cotisations demandés au capital et aux profits, en allégeant le « coût du travail », et d’élargir le champ des potentialités ouvertes aux marchés financiers pour investir et multiplier leurs profits et leurs pouvoirs. Notre « défense de la Sécu » est apparue trop souvent comme une attitude conservatrice de défense d’un existant parfois critiquable, et que nous critiquions d’ailleurs, mais nous parvenions très rarement à lier nos oppositions aux « réformes » et nos volontés réformatrices visant à améliorer fondamentalement la Sécurité sociale réellement existante. Nous voyons encore aujourd’hui combien le « désir d’égalité » demeure fort dans notre pays quand des gouvernements, dont l’essentiel des choix politiques consiste à renforcer les privilèges d’une extrême minorité, mettent en avant les disparités et inégalités de la Sécurité sociale pour casser ce qu’il reste de solidarité instituée. Pour défendre efficacement la Sécurité sociale, il faut probablement l’imaginer répondant aux besoins et aux demandes des gens d’aujourd’hui, dans la société d’aujourd’hui.

Partir des réalités du monde d’aujourd’hui

Aujourd’hui, en 2019-2020, nous devons faire le constat banal que « le monde a changé » par rapport à 1944 – 1945. Pour espérer répondre correctement aux demandes et aux besoins d’aujourd’hui, il convient déjà de prendre en compte les mutations économiques et sociales profondes qui ont marqué les dernières décennies. Nous devons ainsi tenir compte de l’évolution progressive vers une économie du service et de la connaissance, où les qualifications jouent un rôle grandissant. D’autre part, les problèmes sociaux vont bien au-delà du seul vieillissement de la population (donc, plus de retraites à payer plus longtemps, plus de dépenses de santé, plus de personnes âgées dépendantes, etc.). De nouveaux besoins sociaux apparaissent, liés à la montée des inégalités, au développement des précarités et des travailleurs et travailleuses pauvres, au chômage de masse et de longue durée, etc.

Les changements dans les modes de production

L’ère industrielle a été marquée par des révolutions énergétiques (machine à vapeur, électricité, hydrocarbures) qui ont augmenté la force de travail et ouvert la production de masse et la consommation de masse. Aujourd’hui, les bouleversements induits par l’arrivée forte et rapide de la société digitale remodèlent la division du travail au niveau mondial, et restructurent forcément l’économie au niveau national. L’organisation du travail actuellement dominante ne revêt pas un caractère unique, mais elle impose partout sa loi. Elle coexiste avec des formes antérieures, qui sont en train de devenir archaïques. L’économie post industrielle que connaissent certains pays actuellement dans la nouvelle phase de division internationale du travail cohabite avec des restes d’activités industrielles. L’économie numérique ne supprime pas partout l’économie fordiste. Tout ceci modifie nos modes de production des biens et des services et peut concerner de très nombreux secteurs économiques. Le sociologue français Antonio Casilli [5] souligne que nous sommes passés de la main au doigt. Hier, la société industrielle faisait très largement appel à la force physique, et la main faisait le travail (le travail manuel). Aujourd’hui, nous cliquons sur la souris ou directement sur l’écran avec le doigt. Aujourd’hui encore, les technologies de l’information et de la communication et internet nous font passer à l’ère de la communication et de l’instantané. Nous sommes dans un monde connecté. Ceci ne fait pas disparaître le travail, mais ceci le change. Des métiers ont déjà été transformés, d’autres disparaissent. Mais cette situation n’est pas nouvelle. Toutes les innovations ont conduit à des modifications dans l’activité humaine. Casilli, encore lui, nous dit que le mythe du robot, de l’automation complète, est un horizon utopique principalement utilisé « pour discipliner la force de travail, obliger les travailleurs à se tenir à carreau parce qu’on peut toujours les remplacer par une machine à vapeur, puis une machine industrielle, et maintenant une machine intelligente ». Nous passons de la société de masse à la société de la multitude. Le collectif de travail s’en trouve fortement modifié. Les emplois se transforment, se digitalisent, se fractionnent. Les métiers évoluent plus rapidement. Cette phase de basculement peut aller très vite dans certains secteurs économiques, et être beaucoup plus lente dans d’autres. En tout état de cause, il devient, et il deviendra de plus en plus rare pour une personne, qu’elle conserve sa vie durant une même activité professionnelle dans la même entreprise.

En ce début du XXIe siècle, dans les pays riches et les plus « avancés » dans l’accroissement rapide et nouveau des inégalités, nous constatons une polarisation du marché du travail, notamment à la suite de la destruction d’emplois « routiniers » progressivement remplacés par des automates. Les créations d’emplois se concentrent aux deux pôles des niveaux de rémunération. Il y a, d’une part, le développement de métiers attractifs pour les plus diplômé.es (dans des secteurs éventuellement déjà existants mais rendus plus productifs par le digital, et dans des secteurs nouveaux comme ceux des robots et des nouvelles applications numériques). De l’autre côté, se développent des emplois dans le secteur des services (vente au détail, logistique, restauration, habitat, livraisons, soins, etc.) qui survivent face à l’avancée des machines et des automates. Ces emplois, considérés comme peu qualifiés et peu productifs, sont peu rémunérés. Avec cette polarisation du marché du travail s’installe une polarisation sociale. D’un côté, une classe favorisée et internationalisée ; de l’autre côté, une classe de personnes finalement plus ou moins au service de la première, pour faire son ménage et d’autres tâches domestiques, s’occuper de ses enfants, la soigner, l’alimenter et la restaurer, la transporter, la distraire, etc.

Par ailleurs, dans tous les cas, le métier sera modifié par l’arrivée et l’impact de nouvelles technologies. Les emplois salariés stables sont et seront de plus en plus rares. Les emplois se diversifient, sont discontinus et multiformes (durée, lieu, rémunération, « statut », etc.). Les internautes achètent, vendent, se financent etc., hors des anciens intermédiaires physiques. Les secteurs du commerce et des services sont également percutés par le numérique. L’importance et la rapidité de ces changements impliquent des besoins de formation et d’adaptation accrus, plus ou moins à tous les âges de la vie. Dans les années 1950, les travailleurs disposaient d’un emploi, souvent stable, et jusqu’à la retraite. Aujourd’hui, nombre de personnes connaissent des périodes de précarité ; les mobilités professionnelles sont plus fortes, à l’intérieur du salariat et entre le salariat et d’autres statuts (indépendants, etc.). En 2019, le chômage est aussi une situation que sont amenées à connaître nombre de personnes au cours de leur vie. La réalité actuelle nous oblige à penser une sécurité sociale ne faisant plus reposer les droits sociaux sur le seul statut de travailleur ou travailleuse. Et même pour les travailleurs et travailleuses, leur vie professionnelle est de plus en plus fractionnée et diverse et l’emploi stable connaît des reculs importants. Tout ceci ouvre des champs nouveaux pour une sécurité sociale du XXIe siècle, reposant de moins en moins sur le statut professionnel mais sur la personne elle-même. La Sécurité sociale est plus qu’une assurance sociale collective obligatoire, elle est un droit des personnes.

Les changements démographiques

L’allongement de l’espérance de vie, en 2020 par rapport à 1950, a forcément transformé le cycle de vie. La moyenne d’âge de la France aujourd’hui est plus élevée qu’elle ne l’était en 1950, du fait de la hausse importante de l’espérance de vie. L’augmentation de celle-ci concerne les deux sexes et toutes les catégories sociales, mais les inégalités sociales face à la mort demeurent : plus le diplôme est élevé, et plus l’espérance de vie est forte. Tout ceci a des conséquences sur la répartition de la population entre classes d’âge : en 2020, 26 % de la population française aura plus de 60 ans, et 24 % aura moins de 20 ans. Les plus de 75 ans représentaient 3,8 % de la population française en 1950 ; ils en représenteront un peu plus de 10 % en 2020. Ceci a des conséquences sur les classes d’âge et sur l’image générationnelle de notre société. Les 3 cycles de la vie (formation-travail-retraite, c’est-à-dire « jeune-actif-retraité ») s’en trouvent modifiés. Le temps de la jeunesse finit plus tard, les études durent plus longtemps et l’accès au premier emploi stable est plus tardif. Cette situation a des effets en ce qui concerne les besoins sociaux. Dans le même temps, pour les actifs et actives, le taux d’emploi chute sensiblement à partir de 55 ans et l’âge de la retraite ne cesse de reculer. Pour les personnes âgées, une phase de dépendance, plus ou moins forte, concerne une part non négligeable de la population. Face à une telle évolution du cycle de vie, l’intervention des éléments de solidarité et de sécurité sociale doit forcément être revue.

Les évolutions des classes d’âge ont des conséquences sur l’évolution des dépenses de formation, des dépenses de santé, des dépenses de retraite et des dépenses liées à la perte d’autonomie. Le vieillissement de la population oblige aussi à repenser les politiques du logement, de l’habitat, de l’urbanisme, des transports, etc. Là aussi, ce sont des champs possibles d’extension pour une nouvelle sécurité sociale.

Les évolutions des modes de vie des couples et des familles depuis les années 1950 ne permettent plus de centrer les droits sociaux sur le statut du « chef de famille ». Quand la Sécurité sociale a été mise en place, les adultes étaient souvent en couple, l’homme « travaillait » et la femme était « mère au foyer ». C’est l’homme, par son activité professionnelle, qui était assuré social, la femme et les enfants étaient assurés à la suite du mari et du père, en droits dérivés. En soixante ans, les modèles familiaux ont fortement évolué. Les familles monoparentales sont plus nombreuses, un tiers des ménages est constitué d’une seule personne. Au-dessus de 75 ans, les femmes sont largement majoritaires et vivent souvent seules. Il n’est plus possible de faire dépendre la sécurité sociale de la femme sans emploi du statut professionnel de son conjoint. Ces évolutions dans les modes de vie doivent aussi être prises en compte pour imaginer une sécurité sociale répondant aux réalités sociales et humaines de maintenant et aux exigences d’indépendance et d’autonomie des personnes.

Pour répondre aux besoins sociaux de demain

Les politiques sociales étaient, à l’origine, principalement destinées à compenser la perte temporaire ou définitive du revenu des travailleurs. De fait, elles interviennent le plus souvent après coup, une fois le risque advenu. Les indemnisations du chômage et les politiques d’insertion professionnelle veulent agir une fois que la personne est sans emploi. Les dépenses de santé financent plus souvent le soin curatif que la prévention. Les aides sociales sont présentées comme voulant soutenir les personnes les plus en difficultés, après qu’elles soient devenues pauvres et pendant que l’ensemble du système économique continue de « produire des pauvres ». Les retraites interviennent, bien entendu, en fin de vie, mais sanctionnent les personnes qui ont eu des carrières « atypiques » (contrats précaires, temps partiels, etc.). Une nouvelle politique sociale devra continuer d’intervenir pour « panser les maux », en aval donc. Mais elle devra aussi chercher à intervenir plus en amont, à l’origine de ces maux. Il s’agirait de préparer plus pour réparer moins, de prévenir pour avoir moins à guérir, de ne pas toujours « laisser jouer le marché », lequel met sur le bord de la route toujours plus de perdants.

Répondre aux nouveaux risques

Une sécurité sociale du XXIe siècle devra répondre aux risques du XXIe siècle. Nous y trouverons des risques nouveaux, négligés, ou inconnus en 1945 – 1946. Nous aurons aussi des risques anciens, déjà plus ou moins bien appréhendés en 1945 – 1946, mais qui se présentent différemment désormais. Les risques « maladie », « chômage » et « retraite » sont actuellement plus ou moins mal pris en compte par la solidarité nationale (les maladies chroniques, le chômage de longue durée, les inégalités de durée de retraite compte tenu des inégalités de durée de vie, etc.). Il est indispensable d’améliorer cette situation, surtout en tenant compte des réalités nouvelles de ces risques, lesquels ont tous été modifiés par leur durée plus grande. L’allongement de la durée de ces risques est en effet une caractéristique commune à ces trois risques, un changement par rapport à la situation connue au cours des années 1950. Les maladies ont changé. On ne meurt plus tout à fait des mêmes maladies qu’en 1950. Désormais, les affections de longue durée, par exemple, touchent de nombreuses personnes et les obligent à vivre, parfois longtemps, avec leur maladie souvent plus ou moins invalidante. Le risque de chômage n’avait pas été intégré en 1945. Désormais, le chômage est un phénomène de masse, et une situation de longue durée pour un nombre important de personnes. Nous savons qu’une répartition différente du temps de travail agirait fortement sur le nombre de chômeuses et de chômeurs, mais ceci ne dispense pas pour autant de penser à une Sécurité sociale couvrant les périodes de non-emploi. Les retraites étaient de 5 à 7 ans, en moyenne, en 1945. Elles sont désormais, en moyenne, de plus de 25 ans en 2018. Et maintenant, la retraite peut même se diviser en plusieurs phases : une phase au cours de laquelle le train de vie culturel, social, sportif, etc., restera assez identique à celui connu pendant la vie professionnelle ; une seconde phase où l’état de forme sera progressivement de moins bonne qualité ; et une troisième phase avec des problèmes de santé devenant prédominants. Les personnes qui vivent longtemps « en maladie », « au chômage », « en retraite », en très grande précarité et pauvreté, doivent adapter leur mode de vie, gérer ceci de façon plus ou moins active et personnalisée. C’est aussi tout un volet de la Sécurité sociale qui doit être modifié et adapté à ces nouvelles réalités.

La nouvelle Sécurité sociale devra aussi appréhender des risques nouveaux, liés tant à la transformation de l’économie et du marché du travail qu’à l’évolution des modes de vie, et qui font naître des besoins nouveaux de solidarité. Désormais, par exemple, il nous faut prendre en compte les différentes phases de « dépendance » des personnes au cours de leur vie : la petite enfance, le handicap, les pathologies chroniques invalidantes, la dépendance des personnes âgées, etc. En faire des « risques sociaux » signifierait que leur règlement ne serait plus à la seule charge des personnes directement concernées. Cette nouvelle Sécurité sociale devra aussi être plus efficace et plus interventionniste et actrice en matière de prévention : revoir la prévention, la prévention des anciens risques modifiés et la prévention des nouveaux risques.

Repenser également le financement de la Sécurité sociale

En matière de financement, il faut aller au-delà d’un système reposant encore principalement sur le salariat actif. En 1945, le nombre des actifs et actives était 4 fois plus élevé que celui des « inactifs et inactives ». En 2020, la première catégorie ne représentera qu’environ 42 % de la population (part plus importante des jeunes et des retraité.es). En 1945, il n’y avait pas de chômage et la priorité était aussi de permettre de reconstruire la France : en exonérant les capitaux de toute contribution au financement de la Sécurité sociale nouvelle, les détenteurs de capitaux disposaient d’une masse financière plus importante pour investir. Ceci a fait partie du compromis historique et politique de l’époque : la France restait un pays capitaliste, mais des réformes sociales devaient s’y appliquer, et il fallait reconstruire le pays, détruit par des bombardements (infrastructures, villes, usines, etc.) et saigné par quatre années d’une occupation allemande qui avait siphonné l’économie nationale au profit de l’économie et de la militarisation de l’occupant. Pendant une trentaine d’années, ce mode de financement a pu fonctionner dès lors que le pays traversait une période de forte croissance. Désormais, une telle phase semble fortement improbable ; par ailleurs, des préoccupations environnementales obligent à repenser totalement le mode de développement des économies. Si nous réfléchissons au financement de la Sécurité sociale du XXIe siècle, nous devons intégrer ces données nouvelles.

La combinaison de la mondialisation et du numérique a fait progresser l’insécurité économique et sociale dans des couches de plus en plus larges de la population. Ceci a été aggravé par la financiarisation progressive de l’ensemble de la société (tout, ou presque, devient « marchandise », peut se vendre et peut s’acheter). Il est indispensable que le financement social soit lui aussi adapté à ces nouvelles réalités pour inclure tout le monde et toutes les richesses dans la « solidarité nationale ». Sinon, nous allons continuer d’assister à une concentration sans fin des richesses dans les mains d’une minorité. Le rapport d’Oxfam de janvier 2019 indique qu’en 2018 les 26 personnes les plus riches du monde détenaient autant d’argent que la moitié la plus pauvre de l’humanité (il fallait regrouper les 43 personnes les plus riches en 2017 pour égaler les 50 % les plus pauvres). En France, le 1 % le plus riche récupère 6 % des revenus de l’ensemble des ménages, le 1 % le plus fortuné de notre pays possède 17 % de l’ensemble du patrimoine des ménages et cinq millions de personnes pauvres vivent avec moins de 855 euros par mois pour une personne seule. Il faut assurément conserver le principe de base selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », mais en l’appliquant à tous les revenus et en envisageant la prise en compte d’autres besoins. Nous devons ainsi imaginer une solidarité « horizontale, verticale et intergénérationnelle » assurant une redistribution nationale et une cohésion nationale. La contribution de toutes et de tous au financement de cette protection sociale en fonction de leurs moyens est un élément déterminant pour garantir l’adhésion de l’ensemble de la population à une nouvelle Sécurité sociale liant liberté individuelle, renforcement de l’autonomie de chaque personne, et justice sociale.

Mettre en place un financement pérenne pour une sécurité sociale élargie nécessite de le faire reposer sur la réalité des richesses, des patrimoines et des revenus de maintenant. Et il nous faudra peut-être aussi anticiper sur les évolutions possibles en cours. Les technologies numériques conduisent à une évolution lente d’une culture économique, sociale, culturelle, du stock vers celle du flux. L’usage d’un bien devient parfois plus important que sa propriété et il est possible que nous assistions à une déconstruction de la propriété. Pour certains biens, déjà la propriété ne disparaît pas, mais elle est parfois dépassée et remplacée par des droits d’usage. La jouissance d’un bien peut devenir plus importante que sa possession. Nous avons déjà vu que, dans les républiques « socialistes et soviétiques », là où la propriété privée n’existait pas, la nomenklatura se satisfaisait de la jouissance des signes de richesses, de pouvoirs et de privilèges.

Réinventer une démocratie sociale

L’invention de l’écriture a été un élément important dans les échanges entre les êtres humains et une étape dans les possibilités de démocratisation. L’invention de l’imprimerie a multiplié ces opportunités. Les connaissances ont pu être diffusées et cette nouvelle situation a ouvert de nouvelles potentialités aux rapports entre les êtres humains. Aujourd’hui, les 4 milliards de personnes qui ont accès à Internet avec leurs portables représentent un nouveau monde, monde que nous ignorons alors qu’elles sont en train de contribuer à son arrivée et à son avenir. La société industrielle avait conduit à un monde de protection via l’État social. Notre mode de gouvernance politique, avec un État qui décide de presque tout, est peu adapté dans un tel environnement. Les individus veulent de moins en moins de représentation et de plus en plus de participation. Il faut inventer une forme de gouvernance plus participative, du bas vers le haut de la société. Le concept de citoyen/citoyenne acteur/actrice de son destin est moins « fumeux » et peut devenir d’actualité dans la gouvernance de cette nouvelle Sécurité sociale. Nous savons que cet aspect novateur de la Sécurité sociale de 1945 a été perçu par Pierre Laroque comme un échec. Aujourd’hui, le recul de l’État ne doit pas se faire par son remplacement par un quelconque Big Brother, par une suprématie d’une confédération des GAFAM [6] régissant le monde et la totalité de l’humanité. Il nous faut imaginer une démocratie sociale concrétisant la solidarité consciente de toutes celles et de tous ceux qui contribuent et qui reçoivent. La consolidation de cette nouvelle sécurité sociale sera renforcée quand chaque personne se sentira actrice de sa protection sociale et pas simplement receveuse et consommatrice de prestations sociales. La solidarité est un droit, et, pour être un droit, il faut qu’elle soit aussi un devoir, il faut que l’Etat (la Loi) oblige chaque personne à y contribuer. C’est la raison de l’adhésion obligatoire de toutes les personnes à la Sécurité sociale. Ceci ne peut être un choix laissé à chaque personne. Vers la fin de sa vie, Pierre Laroque se désespérait d’avoir échoué à mettre en place ce qu’il appelait « l’éducation à la solidarité », et la Sécurité sociale est devenue progressivement une très grosse entreprise à gérer avec une approche comptable privilégiant la réduction des déficits. Pour se préserver d’une telle dérive, il faut imaginer un système innovant de démocratie sociale. Il faut peut-être penser une démocratie sociale à côté, et en plus, de la démocratie politique (avec ses différents niveaux, commune, département, région, nation – Parlement, gouvernement, présidence de la République, etc.). Cette démocratie sociale aurait à gérer la sécurité sociale (recettes, notamment cotisations sur l’ensemble des revenus, et dépenses), sur une base plus territoriale que professionnelle, avec le champ qui serait celui de la nouvelle sécurité sociale à construire.

Conclusion : pour un nouveau modèle social

Il est devenu banal d’évoquer les notions de transition démographique, de transition sociale, de transition technologique, de transition écologique, etc. Ces transitions multiples signifient que nous sommes entre deux mondes, un monde qui disparaît progressivement, et un monde qui émerge tout aussi progressivement. Nous sommes entre une économie fordiste [7] et une économie digitale, entre un pouvoir vertical hiérarchique et un pouvoir horizontal en réseau, etc. C’est pour ce monde en évolution que nous devons imaginer les fondations d’une nouvelle Sécurité sociale, très certainement à partir des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité. Cette nouvelle Sécurité sociale doit être un des éléments clés de l’État social du XXIe siècle à imaginer. Il y a urgence. Ceux et celles d’en face ont déjà bien engagé leur travail de sape et affichent même clairement leurs ambitions. C’est ce qu’a fait Emmanuel Macron le 13 juin 2018 à l’occasion de son discours donné lors du Congrès de la Mutualité française. Il clame que sa volonté de construire l’État-providence du XXIe siècle sera guidée par trois principes auxquels il serait difficile de ne pas souscrire, tant qu’ils restent des mots et qu’ils ne sont pas encore des réformes accroissant de fait les inégalités et les injustices : « La prévention, qui attaque les inégalités avant qu’il ne soit trop tard …, l’universalité, qui donne les mêmes droits à chacun …, la dignité par l’aide, l’accompagnement, la présence, le travail comme clef de l’émancipation pour toutes celles et tous ceux qui peuvent y avoir accès, car c’est ce qui permet à chacun de véritablement construire sa vie ». Cet État-providence voulu par le capitalisme financier aujourd’hui dominant serait celui qui résulterait d’un éventuel nouvel « équilibre » entre les exigences de celles et ceux qui sont actuellement aux manettes et le niveau des éventuelles résistances. Pour ce faire, ils et elles ont bien entendu mis hors-jeu le compromis social de 1945 – 1946, comme l’expliquait Denis Kessler en 2007. Face à eux, les forces progressistes se doivent de construire un nouvel idéal, lequel ne peut reposer sur ce qui n’était qu’un compromis social vieux maintenant de 75 ans.

Il est certain qu’un tel Etat social n’est possible qu’en modifiant les structures mêmes de l’économie, afin de lever notamment les contraintes budgétaires. Il faut donc revoir le principe aujourd’hui dominant de totale liberté de circulation des capitaux à travers le monde, sans limites ni contrôles. C’est avec cet avantage que les détenteurs et détentrices de capitaux ont pu ensuite décider du niveau du dumping fiscal qui exonère de plus en plus les capitaux et les revenus du capital de toute contribution aux charges communes. Et il faut également fortement modifier la croissante liberté de circulation des marchandises, des biens et des services, telle qu’elle a été impulsée par les accords multilatéraux et bilatéraux de liberté de circulation du commerce sous l’égide, au départ, de l’Organisation mondiale du commerce. Ce sont essentiellement ces accords qui permettent ensuite le dumping social (salaires, protections sociales, conditions de travail et d’emploi, droit du travail, etc.).

Il convient également de réfléchir au fonctionnement démocratique de ce nouvel État social, en fonction des exigences démocratiques d’aujourd’hui. Il est difficile d’imaginer un Etat encore omnipotent. Cette démocratie sociale est certainement à inventer progressivement, avec l’équilibre à trouver entre les diverses parties prenantes. Et, dans le cadre de cet État social, il y a à imaginer une Sécurité sociale du XXIe siècle : une sécurité sociale universelle, égalitaire, solidaire et démocratique. Si cette protection sociale est attachée à la personne en tant que personne et indépendamment de son éventuel statut professionnel, c’est que cette protection sociale est devenue un droit de l’homme et de la femme et non plus un droit du travailleur ou de la travailleuse. Il nous faut donc chercher à « démarchandiser » les droits sociaux et la sécurité sociale. Les droits sociaux des personnes ne doivent pas dépendre de leur situation sur le marché de l’emploi. Ce serait notamment une façon de répondre à la nouvelle mobilité sociale des personnes et à l’évolution des modes de vie des personnes et des familles.

Car il s’agit bien d’opposer un droit à un risque. Dans un certain sens, l’histoire de l’humanité peut être vue comme l’histoire de la recherche de protections, de sécurités, de garanties contre les menaces, les aléas, les risques, les dangers. C’est un peu la quête de l’espèce humaine depuis son origine, et qui a contribué aussi à ce qu’elle se distingue des autres espèces animales. Contre les peurs et les menaces, la collectivité cherche à produire des sécurités et à réduire des incertitudes. Hobbes, dans Le Léviathan, en 1651, estimait déjà que « le but de la République est la sécurité des particuliers ». Les êtres humains se rassemblent, notamment pour se protéger collectivement. C’est ainsi que le droit à la vie deviendra un droit à la bonne vie et que la sécurité civile sera complétée par une sécurité sociale. Les premiers risques couverts ont été des risques économiques résultant d’une absence de revenu par perte d’emploi, suite à un accident du travail, à la maladie, à l’âge. Progressivement, ce sont des risques sociaux qui ont été couverts. L’accélération actuelle des dégradations environnementales nous confirme que tout ceci conduit à l’émergence de nouveaux risques, de nouvelles insécurités, qui font déjà naître de nouvelles demandes. Le risque social doit progressivement prendre une dimension environnementale. La puissance publique devra protéger les citoyennes et citoyens, en aval, des risques d’inondations, de tempêtes, de canicules, de pollutions, etc., faute de les avoir protégés en amont par plus de prévention. Dans ce cadre, la justice sociale se diversifiera en de multiples demandes, dont celle d’une justice alimentaire (la quantité et la qualité de notre alimentation) qui va devenir une exigence collective. Globalement, il s’agit de voir ensemble comment une collectivité s’organise pour assurer la sécurité des citoyens, de décider de quelle mutualisation du risque social nous voulons, pour réduire ce risque, et de décider de la répartition équitable de sa prise en charge collective entre les citoyens. Nous pouvons encore trouver dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 4 octobre 1945 un source d’inspiration pour décider du champ de la sécurité sociale de demain : « … Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ».

[1] Le projet global date du changement de nom du CNPF en MEDEF ; Denis Kessler, lorsqu’il fait alors référence à un système de retraite cite en exemple celui du Chili, mis en place sous la dictature de Pinochet ! Voir à ce sujet, MEDEF, un projet de société, Voltairine de Cleyre et Thierry Renard, Éditions Syllepse, 2001.

[2] La masculinisation du nom et du texte est celle d’origine…

[3] Nommé en février 1944 délégué général du Comité français de Libération nationale en France occupée, Alexandre Parodi (1901-1979) fut ministre du Travail et de la Sécurité sociale de septembre 1944 à octobre 1945. Son successeur, jusqu’en mai 1947, Ambroise Croizat (1901-1951) avait élu secrétaire général de la fédération des Métaux CGT en 1936 ; il fut membre du Comité central du Parti communiste de 1929 à sa mort. Pierre Laroque (1907-1997) a été directeur général des assurances sociales, puis de la Sécurité sociale d’octobre 1944 à octobre 1951.

[4] Philippe Séguin est alors ministre de la Santé d’un gouvernement de cohabitation Chirac – Mitterrand.

[5] En attendant les robots : enquête sur le travail du clic, Éditions du Seuil, 2019.

[6] GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

[7] Théorie d’organisation industrielle visant à accroître la productivité par la standardisation des produits et par une nouvelle organisation du travail. Cette méthode de production associe une production de masse à une politique de salaires permettant une consommation élevée L’accumulation intensive du capital centrée sur la consommation de masse a prédominé dans les pays capitalistes développés pendant la période dite des Trente Glorieuses (1945-1975).

- Droits de l’enfant - 17 juin 2021

- Réformes des retraites et lutte des classes - 7 juillet 2020

- Construisons une sécurité sociale du XXIe siècle - 10 juin 2020