Prisons : un état des lieux

Surpopulation, insalubrité, vétusté, absence d’intimité, hygiène défaillante, défaut de prise en charge, accès aux soins limité : les conditions de détention dans nombre de prisons françaises ont souvent été condamnées par les tribunaux et pointées du doigt comme « une humiliation pour la République ». Pourtant, les choix de politique pénale continuent d’entraîner l’incarcération d’un nombre toujours plus important de personnes, concourant à leur aggravation. Tour d’horizon non exhaustif.

Cécile Marcel est la directrice de l’Observatoire international des prisons, section française oip.org

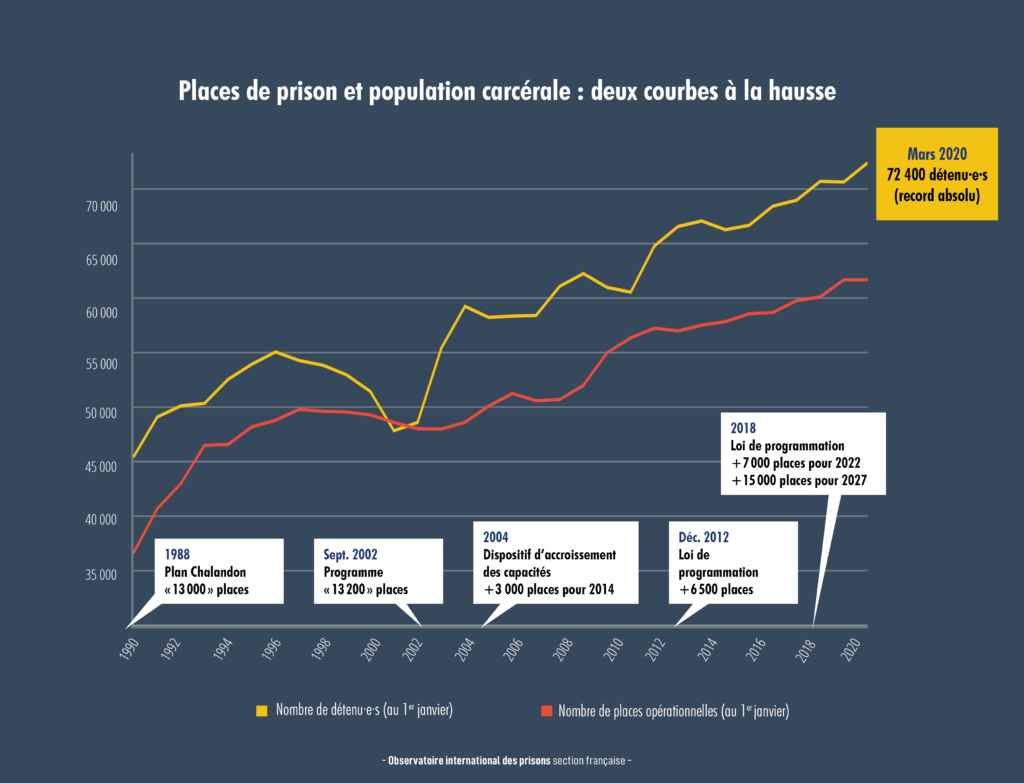

Entre le 1er janvier 1990 et le 1er décembre 2019, 24 265 places nettes de prison ont été mises en service (36 815 en 1990, contre 61 080 en décembre 2019). [OIP-SF]

Au 1er août 2021, il y avait en France 68 000 personnes détenues dans les 188 établissements pénitentiaires français. C’est 10 000 de plus qu’un an plus tôt. Certes, le nombre de prisonniers et prisonnières avait diminué drastiquement pendant les premiers mois de la crise sanitaire mais depuis, il n’a fait qu’augmenter de manière constante et, à ce rythme, la France devrait bientôt retrouver le triste record absolu qu’elle avait connu en mars 2020 avec 72 400 détenus.

Toujours plus de prisonniers et prisonnières

Cette inflation carcérale n’est pas nouvelle. Ces 40 dernières années, le nombre de personnes emprisonnées a doublé et le taux de détention pour 100 000 habitant∙es est passé de 66 à plus de 100. Et contrairement à une idée largement répandue, les causes ne sont pas à trouver dans une augmentation de la délinquance. Comme y invitait l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, « il faut se défaire résolument de l’idée commune selon laquelle les effectifs de personnes emprisonnées sont liés à l’état de délinquance du pays. » Au contraire même, si les données sur l’insécurité ne donnent qu’une vision imparfaite et parcellaire du phénomène, « sur une longue période, aucun élément ne fait apparaître une montée de l’insécurité », relève le Centre d’observation de la société dans une étude publiée en octobre 2020 [1]. Il rappelle même que « depuis le milieu des années 1980, les violences les plus graves diminuent ». Ce qui a changé en revanche, c’est l’intolérance croissante de la société, avec un « sentiment d’insécurité » particulièrement sensible à la médiatisation.

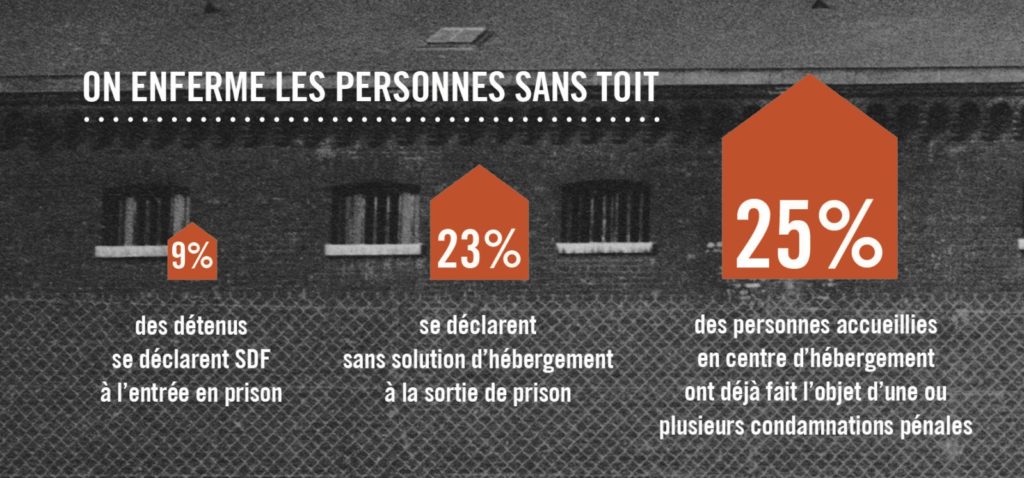

Si l’augmentation du nombre de personnes détenues n’est pas en lien avec l’état de la délinquance, son explication se trouve plutôt du côté de politiques de plus en plus répressives. Ainsi, ces dernières décennies ont vu la pénalisation d’un nombre toujours plus important de comportements, avec la création de nouveaux délits : racolage passif, mendicité agressive, occupation d’un terrain en réunion, occupation d’un hall d’immeuble, vente à la sauvette, ou plus récemment le fait de circuler sans autorisation en période de confinement ou de se soustraire à un test PCR pour une personne étrangère soumise à une mesure d’éloignement. Elles ont connu également le développement de procédures de jugement rapide particulièrement pourvoyeuse d’incarcération telles que la comparution immédiate, l’allongement constant de la durée des peines et l’augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire, qui comptent désormais pour près de 30% de la population carcérale.

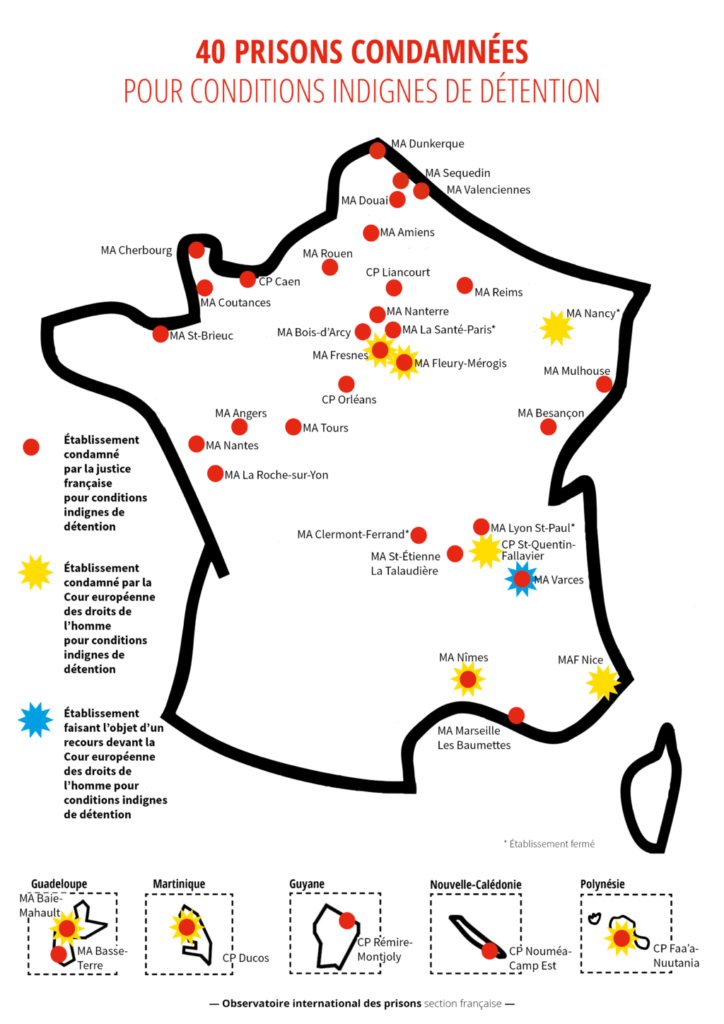

40 établissements pénitentiaires français ont été considérés comme exposant les personnes détenues à des traitements inhumains ou dégradants par la justice française et/ou par la Cour européenne des droits de l’homme. [OIP-SF]

Traitement inhumain et dégradant : la France condamnée

« Nous sommes six en cellule, plus en comptant les rats et les cafards. Le tout sans activité », écrivait récemment une personne détenue à l’OIP. Les conséquences de cette inflation carcérale sont connues et ont été maintes fois dénoncées : c’est d’abord une surpopulation endémique, en particulier dans les maisons d’arrêt qui hébergent les personnes en attente de jugement et condamnées à des courtes peines : elles connaissaient, au 1er août, un taux d’occupation moyen de 132%, avec des pics à près de 200 % dans nombre d’établissements, contraignant près de 1 300 personnes à dormir sur des matelas posés au sol faute de place. Dans de nombreuses prisons, des détenus sont entassés à 2 ou 3 dans des cellules de 9 m², parfois vingt-deux heures sur vingt-quatre.

Cette promiscuité est souvent d’autant plus insoutenable qu’elles se double de conditions matérielles particulièrement dégradées. Aujourd’hui, un tiers du parc carcéral est considéré comme insalubre. La vétusté de certains bâtiments, construits au XIXe siècle, n’est pas seule en cause. Des défauts de conception, une suroccupation chronique et le manque d’entretien ont accéléré la détérioration de certaines infrastructures, y compris parmi les constructions les plus récentes. Aussi, si ces dernières comportent d’incontestables avancées – telles que l’installation d’une cabine de douche en cellule –, elles sont parfois loin d’offrir confort et modernité. Un an après son ouverture, la nouvelle prison des Baumettes, à Marseille, était par exemple pointée du doigt : sa suroccupation, couplée à des malfaçons et à l’utilisation de matériaux bas de gamme et inadaptés, avait déjà entraîné dégâts et dégradations. Au total, l’administration pénitentiaire expose bien souvent les personnes détenues à des conditions matérielles de détention attentatoires à leur dignité : promiscuité, présence de nuisibles, aération ou luminosité des cellules insuffisantes, températures extrêmes, etc. Autant d’atteintes à l’intégrité qui maintiennent la corrélation, pourtant révolue, entre souffrance et peine.

Saisie par 32 personnes dénonçant leurs conditions de détention, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a, en janvier 2020, condamné la France pour l’indignité de ses prisons [2]. Elle a en effet considéré que les requérants, détenus dans six établissements différents, y avaient été exposés à des traitements inhumains et dégradants. Elle a aussi et surtout considéré que « les taux d’occupation des prisons concernées révél[ai]ent l’existence d’un problème structurel », et a demandé à la France « l’adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ». Près de deux ans après cette condamnation inédite, force est de constater que le gouvernement n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Plutôt que de s’attaquer aux facteurs à l’origine de cette sur-incarcération, il multiplie les législations répressives, criminalisant un nombre croissant de comportements – comme en atteste le récent projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure – et, pour lutter contre la surpopulation carcérale, annonce l’ouverture de 15 000 nouvelles places de prison. Un objectif qui sera inévitablement manqué si l’on en croit les propres projections du ministère de la Justice, puisqu’il prévoit un total de 80 000 personnes détenues à l’horizon 2027. Les nouveaux établissements parviendront donc seulement à absorber l’augmentation du nombre de détenus, confirmant l’adage jamais démenti selon lequel « plus on construit de prisons, plus on les remplit ».

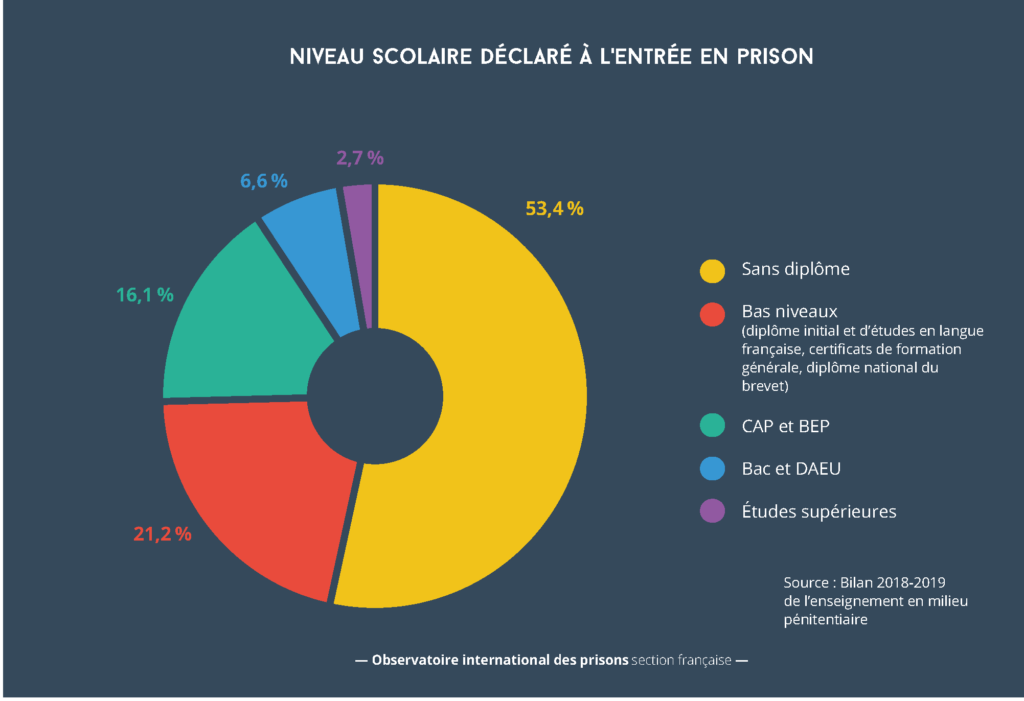

Seulement 25 % de la population carcérale était scolarisée au 1er décembre 2018. Pourtant, les besoins sont immenses : la majorité des personnes détenues est sans diplôme. La Direction de l’administration pénitentiaire estime à 7 % la part d’allophones parmi les personnes incarcérées et à 11 ou 12 % les personnes en situation d’illettrisme, contre 7 % dans la population générale. [OIP-SF]

Un quotidien vide de sens et de contenu

Outre qu’il échoue à résoudre le problème de la surpopulation carcérale, le développement du parc immobilier pose aussi et surtout un problème de taille : il vampirise l’essentiel du budget de l’administration pénitentiaire. Ainsi, le projet de loi de finances 2022 prévoit de consacrer 636 millions d’euros à l’immobilier pénitentiaire. Un budget encore en hausse par rapport à 2021, où il était déjà de 556 millions d’euros, contre 91 millions pour les politiques de réinsertion et 82 millions d’euros pour le développement des peines alternatives à l’emprisonnement.

Couplé à la surpopulation carcérale, l’indigence des moyens consacrés à la prise en charge des personnes détenues fait de la peine de prison un temps souvent vide. La réalité est évidemment variable d’un établissement à l’autre et selon si les personnes sont détenues en maison d’arrêt ou dans un centre de détention, censé être davantage axé vers la réinsertion, ou encore en maison centrale où les normes de sécurité sont particulièrement élevées. Mais en moyenne, les personnes détenues bénéficient de 3h40 d’activités par jour en semaine, moins d’une demi-heure le week-end, toutes activités confondues (c’est-à-dire aussi bien la possibilité d’accéder à du matériel de musculation dans une salle de la taille d’une cellule, que l’exercice d’une activité professionnelle, le suivi d’une formation ou la participation à des ateliers socio-culturels) [3]. Ainsi, dans les maisons d’arrêt surpeuplées, la plupart des personnes détenues passent en réalité vingt-deux voire vingt-trois heures sur vingt-quatre à attendre l’heure de la promenade, enfermées en cellule. Si le développement des activités a connu un léger essor ces dernières années, notamment à la faveur des budgets débloqués pour lutter contre la radicalisation, on est encore loin des préconisations internationales : selon le Conseil de l’Europe, les personnes détenues devraient pouvoir accéder à des activités hors de cellule au moins huit heures par jour.

Alors que la majorité des personnes détenues est sans diplôme, seulement 25 % de la population carcérale était scolarisée au 1er janvier 2019 [4], pour une durée moyenne de cinq heures de cours hebdomadaires. Une moyenne qui cache d’importantes disparités : quand certaines, notamment les personnes préparant un CAP, jouissent d’un volume horaire de cours important, d’autres ne bénéficient en réalité que d’une ou deux heures par semaine. Quant à la formation professionnelle, si c’est un droit qui doit en principe être garanti aux personnes détenues, il peine dans la réalité à s’imposer. En 2019, moins de 15 % des personnes détenues ont pu bénéficier d’une formation. En cause notamment, l’investissement insuffisant des pouvoirs publics, en particulier depuis que le financement de la formation professionnelle a été confié aux régions en 2014. Il en va de même pour le travail en détention, qui ne concerne que 28 % des détenus. Très demandé par les prisonniers, le travail leur permet de se constituer un pécule et de sortir de leur cellule. Mais la majorité des tâches qui sont proposées sont répétitives, non-qualifiantes, et surtout sous payées : en théorie, la rémunération varie de 20 à 45 % du SMIC, mais en pratique, elle est souvent moindre, en particulier dans les ateliers où les détenus sont encore payés à la pièce, bien que cette pratique soit illégale. En outre, l’absence de toute forme de contrat de travail en prison exclut les travailleurs détenus des bénéfices des droits sociaux. Au total, les personnes détenues qui travaillent restent une main d’œuvre bon marché et malléable au service des employeurs. Une dynamique que le projet de réforme du travail carcéral, en cours de discussion au Parlement dans le cadre du projet de loi dit « Pour la confiance en l’institution judiciaire », risque de ne pas inverser, malgré quelques progrès notamment en termes de protection sociale [5].

En dehors de l’enseignement, du travail et de la formation, des activités socio-culturelles peuvent être proposée en prison (atelier d’écriture, théâtre, photo), mais chaque atelier concerne à peine une dizaine de détenus, si bien qu’une infime minorité y a accès. Par ailleurs, les moyens dévolus aux services d’insertion et de probation pour mettre en place ces activités sont souvent dérisoires. Au total, le sport et la promenade sont, pour nombre de détenus, la seule occupation possible et le seul moyen de sortir de leur cellule.

La préparation à la sortie pâtit également du manque de moyens. Dans des prisons surpeuplées, les conseillers d’insertion et de probation sont surchargés et ne sont pas en mesure de suivre l’ensemble des personnes détenues dans leurs projets. Un conseiller peut ainsi être amené à suivre jusqu’à 120 personnes si bien qu’en pratique, il n’est pas rare qu’une personne détenue sorte de détention sans avoir pu rencontrer son conseiller. Livrées à elles-mêmes pour effectuer leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues sont confrontées à un obstacle de taille : l’absence d’accès à Internet, interdit en détention.

Santé et accès aux soins

Surpopulation, manque d’hygiène, prolifération de parasites (rats, punaises de lits), vétusté des bâtiments : autant de facteurs qui favorisent la transmission de maladies, le développement de troubles psychiques et psychosomatiques, les pathologies addictives et les comportements violents. Aussi, si les personnes détenues constituent un public dont l’état de santé est déjà particulièrement dégradé à l’entrée en détention, il est souvent encore aggravé par l’expérience de l’incarcération. Malgré la loi de 1994 qui prévoit pour les personnes incarcérées une « qualité et une continuité de soins équivalentes à ceux offerts à l’ensemble de la population », la prise en charge sanitaire est bien en deçà des immenses besoins de cette population. Les effectifs de personnel soignant n’ont pas suivi l’évolution du nombre de personnes détenues et de nombreux postes, pourtant budgétés, restent vacants : c’est notamment le cas des postes de spécialistes. Ainsi, on compte moins de deux équivalents temps plein (ETP) de dentistes et moins d’un ETP de spécialistes pour 1 000 personnes en détention. Avec des défaillances de prise en charge aux conséquences parfois dramatiques. À la prison de Châteaudun par exemple, plus aucun dentiste n’exerce depuis près de deux ans, et les extractions médicales, quand elles peuvent avoir lieu, sont réservées aux détenus dont la situation est la plus grave, les autres devant se contenter de traitements « palliatifs », à coup d’anti-douleur et d’antibiotiques. Il en est de même pour la prise en charge de la maladie mentale, alors qu’une personne détenue sur quatre souffrirait de troubles psychotiques. L’offre de soin psychiatrique est extrêmement variable sur le territoire mais on compte en moyenne moins de 3,5 ETP de psychiatres et 5 ETP de psychologues pour 1 000 personnes détenues. Il arrive ainsi qu’une personne détenue doivent attendre jusqu’à huit mois pour entamer un suivi avec un psychologue. Le travail des équipes médicales est de surcroît entravé par des contraintes sécuritaires qui priment trop souvent sur les besoins sanitaires : extractions médicales annulées, conditions d’extraction et de garde à l’hôpital parfois attentatoires à la dignité, entorses de plus en plus fréquentes au secret médical et à la confidentialité des soins, etc.

L’OIP en chiffres. [OIP-SF]

Les liens familiaux fragilisés

Droit à la dignité, droit à l’intégrité physique, droit à la santé : de nombreux droits fondamentaux sont mis à mal en prison. Parmi eux figure également le droit à une vie privée et familiale, pourtant consacré par la Convention européenne des droits de l’homme. Si certains progrès ont été accomplis ces dernières années, avec par exemple le développement d’unités de vie familiale qui permettent de recevoir des proches en toute intimité, la possibilité de maintenir des contacts avec l’extérieur reste extrêmement réduite et contrôlée. Les liens sont régulièrement fragilisés par la distance entre les personnes incarcérées et leurs proches, la multiplication des transferts, les restrictions aux permis de visite, des conditions de visite parfois déplorables quand elles ont lieu dans de minuscules boxes ou des espaces collectifs et, plus globalement, des réflexes sécuritaires qui priment sur toute autre considération. La sexualité demeure en outre un tabou, frappé d’interdits puisque toute personne détenue surpris dans des rapports aux parloirs ou s’adonnant à des actes intimes en cellule est passible de sanction disciplinaire pour avoir « imposé à la vue d’autrui des actes obscènes ».

Les relations des personnes détenues avec leurs proches, et plus globalement avec l’extérieur, ont été particulièrement malmenées avec la crise sanitaire. Après un arrêt de l’ensemble des visites et activités pendant le confinement du printemps 2020, les parloirs ont pu rouvrir progressivement à l’été 2020, mais avec des restrictions drastiques. Dans certains établissements, le nombre des parloirs autorisé a été réduit, ainsi que le nombre de visiteurs et visiteuses. Surtout, pour éviter tout risque de transmission du virus, des dispositifs visant à séparer physiquement les personnes détenues de leurs visiteurs et visiteuses ont été mis en place, empêchant tout contact physique. Si la situation tend lentement à se normaliser, les parois en plexiglas sont maintenues dans nombre d’établissements – en fonction de la situation locale – et le non-respect de gestes barrières entraîne le plus souvent la mise à l’isolement de la personne détenue.

On enferme les plus précaires. [OIP-SF]

Un durcissement sécuritaire

Les prisons restent encore aujourd’hui des zones de non-droit : soit parce que les règles qui s’y appliquent dérogent au droit qui prévaut à l’extérieur, soit parce qu’elles sont inégalement appliquées et respectées, voire franchement foulées au pied pour certaines. Le monde carcéral a néanmoins connu, jusqu’à la dernière décennie, d’importantes transformations : la fermeture des quartiers de haute sécurité dans les années 1980, l’ouverture à un contrôle extérieur, la participation des avocats aux commissions de discipline à partir des années 2000, la mise en place des unités de vie familiale avec la loi pénitentiaire de 2009… Bien que timides, trop lentes, lacunaires, ces évolutions sont allées dans le sens d’une plus grande humanisation et de l’entrée progressive des droits en prison. Mais la période récente a été marquée par un durcissement sécuritaire, avec une fragilisation voire parfois un recul de ces droits. Les régimes d’exception justifiant un isolement accru et des mesures de sécurité renforcées se sont multipliés, les possibilités de recours aux fouilles à nu ont été élargies, les règles disciplinaires durcies, etc. Aujourd’hui les prisons – et avec elle les prisonniers et prisonnières – sont prises en étau entre des forces contradictoires : l’injonction à respecter le droit et la dignité d’une part, dictée par un devoir moral mais surtout par des condamnations en justice, et les pressions médiatiques et politiques d’autre part pour qu’elles viennent étancher une soif sécuritaire grandissante et jamais assouvie.

Un monde de violences

La prison est un univers violent. Par sa nature, qui combine exclusion sociale et privation de liberté. Mais aussi par son fonctionnement : la cohabitation forcée avec des personnes que l’on n’a pas choisies, la situation de dépendance vis-à-vis de l’administration, la surveillance constante, les traitements humiliants sont autant de facteurs qui alimentent les frustrations et génèrent des tensions. Celles-ci peuvent prendre de multiples formes : violences entre personnes détenues, envers soi-même (le taux de suicide est six fois plus élevé en détention qu’à l’extérieur), ou à l’encontre de surveillant∙es. Mais il est aussi une forme de violence carcérale beaucoup moins connue car peu documentée : les violences commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues. Dans une enquête publiée en 2019 [6], la section française de l’Observatoire international des prisons dressait à ce sujet un état des lieux alarmants en listant les très nombreuses situations qu’elle avait pu documenter : depuis l’altercation qui tourne mal à l’usage abusif de la force lors d’une intervention, jusqu’à, bien que plus rare, la véritable expédition punitive. Au-delà de la dénonciation de ces pratiques, l’enquête de l’OIP revenait sur les rouages qui leur permettent de se perpétuer : vulnérabilité particulière des victimes, difficultés à rassembler les preuves et à effectuer les démarches pour déposer plainte, risques de représailles, sentiment d’impunité des acteurs, déni des autorités compétentes, etc. Si depuis, des affaires ont été médiatisées et jugées, les mesures attendues des autorités pour mettre un terme à ces rouages n’ont pas été prises. Et, chaque semaine, l’association continue de recevoir des signalements de violences commises par des membres du personnel pénitentiaire.

Cécile Marcel

[1] Centre d’observation de la société, « L’insécurité ne progresse pas, mais la société y est plus sensible », 22 octobre 2020 (en ligne).

[2] CEDH, Affaire J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020.

[3] Enquête flash de la Direction de l’administration pénitentiaire, fin 2016.

[4] Bilan annuel de l’enseignement en milieu pénitentiaire 2019-2020.

[5] Lire notamment « Travail en prison : une réforme indispensable mais inaboutie », Dedans Dehors n° 111, juin 2021.

[6] Omerta, Opacité, Impunité. Enquête sur les violences commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues.