En prison comme ailleurs, le droit du travail doit s’appliquer !

Le travail en prison, comme dans le reste de la société, est à la fois une contrainte puisqu’il se réalise dans un rapport d’exploitation capitaliste mais demeure une chance d’avoir un emploi et un revenu qui va avec. En détention, le travail n’est théoriquement plus obligatoire depuis 1987 mais reste sous-payé, sans droits, avec des emplois très peu qualifiées et des tâches répétitives. Environ 20 000 personnes travaillent en prison sur les 70 000 détenu∙es, un chiffre qui n’a cessé de baisser au fil des années depuis plus de 20 ans. La première cause est simplement, comme dans la société « hors les murs », une baisse du nombre d’offres d’emplois ce qui en fait presque un luxe en prison.

Florent Cariou est co-secrétaire de SUD Industrie Maine-et-Loire et membre du collectif d’animation de l’Union fédérale SUD Industrie depuis 2020. Il suit notamment les questions de répression/prisons et participe à l’animation du secteur formation de SUD Industrie.

Dedans dehors n°98, janvier 2018. [OIP-SF]

État des lieux du travail en prison

Pour la plupart des personnes détenues, c’est la seule source de revenus pour faire face aux dépenses de cantine, qu’elles soient de première nécessité (produits d’hygiène), pour améliorer son confort (nourriture améliorée, aide à la famille) ou pour rester informer du monde extérieur (accès à la presse, à la télévision). Mais c’est également la possibilité de s’échapper quelques heures de la cellule et de s’occuper ; c’est aussi l’une des conditions souvent rappelées pour obtenir une réduction de peine.

Le travail en prison se réparti en plusieurs catégories :

- Le « service général » emploie les détenu∙es aux activités d’entretien et de fonctionnement courant des établissements. Celles et ceux qui assurent ces fonctions sont appelé∙es « auxiliaire d’étage », leur affectation peut aller de la cuisine aux petits travaux de peinture, plomberie, ou électricité.

- Les « concessionnaires » emploient les détenu∙es à des travaux de manufacture ou de production industrielle pour des entreprises extérieures, privées ou publiques. Il s’agit souvent de tâches simples, répétitives, sans grande valeur ajoutée (emballage, mise sous pli, découpe, collage, soudure, peinture, assemblage). S’il n’y a pas de locaux disponibles, les chefs d’établissement peuvent autoriser que le travail soit fait en cellule.

- Dans le cadre de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP) propose des emplois plus qualifiants, mais moins nombreux. La RIEP ne dispose que de 18 ateliers, implantés dans 24 établissements pénitentiaires. Les détenu∙es qui y travaillent peuvent réaliser du mobilier, assurer la conception, la réalisation et l’impression de brochures, restaurer des archives de l’Institut national de l’audiovisuel ou encore fabriquer des uniformes.

Un seul point commun parmi toutes ces catégories de travail : les détenu∙es ne sont pas soumis au code du travail mais au code de procédure pénal.

Derrière cette aberration, qui jusqu’à aujourd’hui prive les détenu∙es des droits fondamentaux liés à l’exécution d’un travail, sous un lien de subordination et en échange d’une rémunération, il y a avant tout une considération idéologique de leur place dans la société actuelle. L’illustration passe par un « acte d’engagement », en lieu et place d’un contrat de travail, soumis au bon vouloir du chef d’établissement qui doit reprendre théoriquement la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions et les risques éventuelles ou encore les conditions de rémunération. Dans la réalité, ces documents sont souvent flous et sont à l’image de l’administration pénitentiaire et n’offrent donc à ce jour aucune protection juridique pour les détenu∙es, ni droits collectifs (grève, syndicats, CSE, etc.).

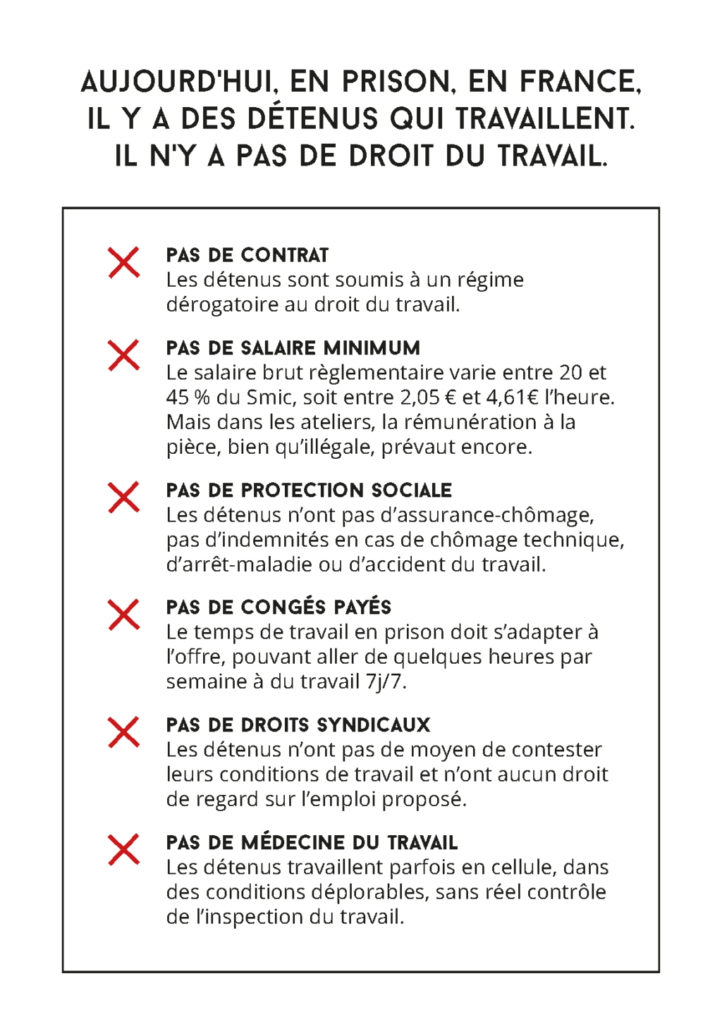

Extrait d’un tract de l’Observatoire international des prisons. [OIP-SF]

À quoi sert la prison ?

Dans l’imaginaire collectif, et dans la manière dont l’État a construit le monde carcéral notamment en France, la prison est avant tout un lieu de punition, voire même de vengeance. Il faudrait être naïfs pour croire à une société sans contraintes ni devoirs – et donc sans droits et les moyens de les faire respecter collectivement, mais il faudrait être sacrément pessimistes dans l’Humanité pour ne pas tenter d’imaginer une société sans murs. Surtout quand il s’agit d’endroits où la restriction de certaines libertés remet en cause la dignité de l’individu quotidiennement et ne prépare en rien la « réinsertion », dans une société qui, comme la prison, reste organisée autour de rapports de domination et de violence, sociale ou économique.

La véritable question est pourtant celle de l’utilisation de la prison – son instrumentalisation, son rôle de répression et de contrôle mais aussi, tout simplement comme toute administration étatique, de broyage des individus au nom « d’intérêts supérieurs » : ainsi, la question de la justice est souvent reléguée à l’arrière-plan lorsqu’on traite de la peine et de l’enfermement. En suivant cette logique de déshumanisation et de non-respect de l’individu, il n’est que très peu étonnant qu’à ce jour le droit du travail ne s’applique pas dans les prisons françaises. Ainsi, outre l’aspect économique qui est favorable pour les entreprises extérieures ou pour le fonctionnement même des lieux d’enfermement, c’est avant tout un outil supplémentaire au service du maintien de l’ordre : le travail permet d’instaurer une certaine discipline, d’occuper les détenu∙es, mais aussi de les punir doublement, en les privant de l’accès. L’arbitraire par excellence qui règne en prison ne permet pas de contester un refus d’accès au travail par un détenu ou une détenue.

Derrière un univers bureaucratique et peu transparent, la prison n’est donc pas simplement une restriction des déplacements ou une mise à l’éloignement de la personne détenue pour purger une peine ; elle reste un outil à l’image de l’ordre social actuel, inégal, inhumain, où même le code du travail n’est pas appliqué alors que cette situation nous parait scandaleuse quand c’est le cas dans d’autres pays. Pourtant, tout ceci se passe à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de chez nous.

En prison, il y a des personnes détenues qui travaillent mais il n’y a pas de droit du travail. [OIP-SF]

Des combats multiples

Les luttes en détention peuvent recouvrir plusieurs combats : celui du personnel qui agit pour l’amélioration des lieux de détention [1], des mutineries et autres actes de résistance individuels ou collectifs des détenu∙es mais aussi des combats juridiques pour la reconnaissance des droits. C’est notamment le cas pour le droit du travail en prison ; en 2013, le Contrôleur général des lieux de privation venait rappeler que l’absence du contrat de travail des prisons excluait de fait les détenu∙es des droits sociaux (aucune indemnité en cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail, chômage technique, etc.). Même remarque concernant le temps de travail, l’organisation du travail avec le repos hebdomadaire ou encore la rémunération minimale légale (et le travail à la pièce, pourtant interdit). Des actions en justice ont eu lieu, permettant à travers des condamnations de médiatiser le débat et les manquements du droit en prison. Des actions auprès des Conseils de prud’hommes ont également eu lieu (notamment à Paris), avec des saisines également du Conseil Constitutionnel avec une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet, qui n’ont malheureusement pas abouti.

Alors que les règles de l’Organisation internationale du travail (OIT) viennent rappeler des droits élémentaires dans le cadre de n’importe quelle situation de travail, elles ne s’appliquent toujours pas dans les lieux de détention. Par exemple :

- Les personnes détenues sont toujours soumises à l’arbitraire de l’administration pénitentiaire. Elles ne peuvent pas contester les décisions de classement, ni contester un refus d’accès au travail. Dans un arrêt de principe du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a considéré que les « refus opposés à une demande d’emploi » ne constituaient pas un « acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».

- La durée du travail et les jours de repos ne sont pas toujours respectés, les entreprises concessionnaires gérant leur production en flux tendu.

- Les détenu∙es sont sous-payé∙es par rapport aux travailleurs et travailleuses « hors les murs », leur rémunération peut aller de 45 % du SMIC (pour les concessionnaires ou la SEP) jusqu’à seulement 20 % du SMIC (pour le service général). Cette différence a un impact majeur sur le calcul des droits à la retraite. Pour valider un trimestre, il faut percevoir dans l’année une rémunération brute au moins égale à 200 fois le SMIC horaire brut. Avec un salaire moyen brut de 5530€ pour un équivalent temps plein en concession, les détenu∙es ne peuvent valider au mieux que deux trimestres au titre d’une année de travail, alors qu’à temps égal une personne gagnant le SMIC en valide quatre.

Pour nous syndicalistes, le combat est à la fois juridique – comme dans n’importe quel lieu de travail au service de l’action syndicale et collective – mais aussi en mobilisant en interne nos adhérents et adhérentes, pour les sensibiliser à cette question. Ce que nous n’acceptons pas à un endroit ne peut être toléré ailleurs; s’il est évident qu’un lieu fermé impose des contraintes ou des aménagements à discuter, le droit de grève reste par exemple constitutionnel et ne pas le reconnaître aux salarié∙es-détenu∙es est une faute morale et juridique. Le droit restant l’expression des rapports de force d’une société, nous savons ce qu’il nous reste à faire pour le changer, ici ou ailleurs.

Une évolution des droits ?

Au final, un∙e détenu∙e subit une déchéance pure et simple de ses droits. Si l’enfermement contient – au-delà du débat philosophique et des alternatives – bien entendu des règles et qu’il s’agit d’une restriction de certaines libertés, comme celle de déplacements, les droits élémentaires ne devraient pas disparaître. Droits médicaux, droit de vote, droit à l’information, droit à la dignité, droits syndicaux disparaissent au moment où les portes s’ouvrent pour celui ou celle qui ira accomplir sa peine ou en attendant son prononcé. Il existe pourtant des cas où une déchéance des droits civiques est prévue, mais en réalité, chaque détenu∙e se voit affliger une condamnation supplémentaire administrative.

Si certaines organisations sont très actives sur la question des droits des personnes détenues et particulièrement sur le travail – comme l’Observatoire international des prisons (OIP) – majoritairement, les organisations politiques et syndicales sont souvent absentes de ces débats, et ceci pour trois raisons :

– La plupart d’entre elles ne sont pas intéressés par ces débats qui se révèlent peu rapporteur en termes de popularité électorale ou autre et elles relèguent les questions de prison au second plan ;

– la plupart des personnes en responsabilité dans ces mêmes organisations présentent un profil très éloigné de celles et ceux qui ont fait des séjours en prison ou de leurs familles ; en n’y étant jamais confrontées elles ne peuvent s’y intéresser que d’un point de vue théorique ;

– la question du travail en prison pour les détenu∙es, comme celle des conditions de détention, passent souvent après la défense corporatiste des agents de l’administration pénitentiaire pour la plupart des syndicats alors que les deux sont liés, comme le rappelle Solidaires-Justice [2]. Signalons au passage que certaines organisations, notamment d’extrême-gauche, ont publié plusieurs articles sur le sujet ; côté syndical, dans la période récente, la CNT reste le seul syndicat qui disposait, en région parisienne, d’une « commission prisons »et participait régulièrement aux manifestations anticarcérales, pour les prisonniers et prisonnières condamné∙es pour des faits politiques, mais avec une vision aussi plus large [3].

Le projet de loi présenté en grande pompe par M. Dupont-Moretti intitulé « pour la confiance dans l’institution judiciaire » a certes le mérite d’aborder un sujet trop longtemps évacué. Pour autant, entre les déclarations du gouvernement et le projet de loi (articles 11 à 14 relatives au travail en détention), si des avancées sont clairement non discutables, il reste un (trop) long chemin à parcourir. Si l’ouverture annoncée des droits sociaux attachés au contrat est une première étape qu’il faut saluer, de nombreuses situations ne sont toujours pas prises en compte. Nous sommes loin de l’égalité de statuts et de traitement entre salarié∙es sur le même territoire, entre détenu∙es et non détenu∙es et la logique reste la même : l’administration continuera de décider et d’imposer ses choix aux personnes détenues qui continueront de travailler dans une très grande précarité et flexibilité. Au passage, la réinsertion tant vantée par le législateur et l’État pendant une peine de prison a-t-elle un sens lorsque le ou la détenu∙e ne peut pas avoir la jouissance de ses droits élémentaires et qu’on lui apprend à vivre dans un environnement hostile et à l’inverse de l’émancipation individuelle et collective ? Est-ce de bonnes conditions pour œuvrer au perfectionnement moral et agir en homme ou femme libre ensuite dans la société ?

Rassembler les travailleurs et travailleuses pour construire une société meilleure

Syndiquer les détenu∙es amènerait de nombreuses questions à la fois morales et éthiques mais aussi organisationnelles. Nous le redisons pourtant d’emblée : sur le principe, nous sommes favorables à syndiquer les détenu∙es qui le souhaiteraient et qui dépendraient de nos champs d’activités. En d’autres termes, nous sommes prêts à organiser et construire des sections syndicales et mener le combat à la fois face à l’administration pénitentiaire et face aux entreprises donneuses d’ordre, dans et hors des murs.

L’Union fédérale SUD Industrie se place du côté des opprimé∙es, tout en rappelant cette citation de l’Association internationale des travailleurs (AIT) : « des droits et des devoirs égaux » pour tous les travailleur et travailleuses, avec comme objectif « l’émancipation par et pour les travailleurs et travailleuses ». Le Code du travail existe, il doit s’appliquer à tous les travailleurs qu’ils soient détenus ou non !

Nous ne demandons pas les casiers des travailleurs et travailleuses que nous syndiquons, sans parler du débat entre légalité et légitimité, et du rôle d’un syndicat d’avoir une analyse de classes. Cela ne veut pas dire qu’il y a une forme d’angélisme vis-à-vis de tous les détenu∙es ; simplement, il s’agit de rappeler un principe fondamental : derrière le rapport d’exploitation se cache avant tout un travailleur ou une travailleuse, et donc un humain qui a le droit de s’organiser pour porter le progrès social et participer à un collectif pour tracer une voix différente, qu’il s’agisse de la sienne et aussi de la nôtre. Le choix que nous faisons, c’est celui de le construire avec et dans le syndicat, qui reste également porteur, dans ses valeurs et dans la pratique, d’une école de la solidarité et du vivre-ensemble.

Florent Cariou

[1] Même si les intérêts parfois antagonistes et les limites de défendre un lieu d’enfermement posent de véritables débats ; voir ceux autour de la syndicalisation des forces répressives de l’Etat dans l’histoire du mouvement ouvrier.

[2] Voir dans ce numéro, « Vu d’un syndicat du personnel pénitentiaire », page XX.

[3] Ce que fait aussi l’Union syndicale Solidaires.