Les échelles pour penser l’émancipation

Penser les échelles de l’émancipation au pluriel, c’est contribuer à la mise en place d’une forme politique qui a pour corollaire la réciprocité. Mais au demeurant, cela nous met face au défi de dépasser le postulat, historiquement enraciné en France, de l’impossibilité de concevoir l’émancipation en dehors du cadre de l’État-nation.

Egoitz Urrutikoetxea est militant de la gauche abertzale.

Aux origines d’une approche restrictive

La référence que l’on fait volontiers en France à l’idée de Nation en tant qu’espace politique institué, exclusivement issue d’une adhésion librement consentie à un ensemble de valeurs politiques, résulte d’un imaginaire collectif influencé par une histoire mythifiée. Pourtant, c’est cette conception de l’État-nation qui demeure aujourd’hui la conception dominante et consensuelle en France. La coïncidence en France entre la République et la Nation, entre l’État et la Nation, a eu pour corollaire la sacralisation de l’unité et de l’indivisibilité. Il n’y a plus d’intermédiaire possible entre le citoyen et l’État, qui est censé le représenter. Qui plus est, à partir du moment où la communauté nationale a été progressivement homogénéisée par des critères culturels et linguistiques choisis par l’État lui-même, il devient inconcevable d’imaginer l’existence collective de groupes au sein de cette nation, si ce n’est à partir du prisme « communautariste ». La revendication particulière est ainsi devenue un crime, un outrage remettant en question l’idée de progrès, représentée d’abord par la Nation puis par la République. L’historiographie a entériné ce glissement, jusqu’au point de le sacraliser. Toute référence à la prise en considération des langues, des cultures ou des peuples est assimilée à la résistance au progrès. Seule l’échelle de la France est en capacité de représenter un idéal universel de liberté, d’égalité et de justice sociale. L’unité et l’indivisibilité de la Nation deviennent les prémisses de l’émancipation. Et parallèlement, il s’établit un lien de cause à effet entre toute revendication dite « régionaliste » et le conservatisme. Une suspicion s’installe sur la mise en valeur du particulier, de la diversité.

La réalité culturelle et linguistique française incarnant un temps historique légitime et officiel devient source de progrès, puisque née d’une révolution progressiste. Alors que les cultures et langues périphériques, telles que le basque, le breton ou l’occitan, sont cataloguées comme des sociétés anciennes, statiques et sans histoire, foncièrement conservatrices et réactionnaires. Nous assistons à la construction idéologique de deux espaces antagoniques : le premier représentant la société de progrès, moderne et centralisée, la cité ; tandis que le second est identifié au monde primitif, sauvage, barbare, n’ayant pu accéder à la modernité, car figé dans un passé hypothétique. La recherche d’une individualité institutionnelle par les peuples qui ont été dissous dans la nation politique française est considérée comme anachronique, voire foncièrement conservatrice.

La réciprocité et le commun, clefs de voûte des processus d’émancipation

La question de la réciprocité est cruciale dans l’approche émancipatrice. Il ne peut y avoir de liberté, d’égalité ou de fraternité véritable sans réciprocité. Cette hypothèse repose dans la conjonction de la réciprocité de la liberté, entre les femmes et les hommes, et entre les peuples souverains, comme prémisse des pistes émancipatrices. Les mouvements d’émancipation luttent pour les droits, les libertés et les solidarités des êtres humains et des peuples face aux différentes formes d’oppressions. Ces dominations multiples se croisent et se recoupent. La plupart du temps elles ne sont donc pas cloisonnées. Afin de dessiner un horizon libérateur, le mouvement émancipateur doit comprendre et intégrer dans son univers pensé, l’ensemble de celles et ceux qui sont dominé·es, opprimé·es et aliéné·es. La résistance à ces logiques d’oppression passe également par la réappropriation des communs qui ont été la cible du système capitaliste. Et pour cause, les communs constituent le socle des relations sociales. Le commun est inséparable de la décision collective en acte, d’un agir instituant permanent. Il s’agit donc de reconquérir ces espaces de sociabilité partagés et d’auto-organisation.

S’émanciper en s’opposant ou en construisant une alternative transformatrice ?

Face aux logiques de dominations, des réponses multiples et diverses surgissent. Celles-ci sont la plupart du temps partielles et sectorielles. Mais elles participent toutes à la refondation du projet d’émancipation. Longtemps, la gauche radicale et révolutionnaire s’est inspirée des événements historiques du mouvement de transformation sociale tels que la Révolution de 1789, la Commune de 1871, ou la Révolution russe de 1917, pour théoriser le moment de basculement comme levier du processus d’émancipation. Ces thèses révolutionnaires et insurrectionnelles ont toutes eu un préalable : la transformation sociale devait se déployer à l’échelle de la France. Le changement viendra du Centre ou il ne s’opérera pas.

Pourtant, des pratiques militantes viennent contredire cette thèse toujours en vigueur. Il ne suffit pas de s’opposer au système capitaliste, il faut construire des alternatives transformatrices là où les conditions sont réunies sans attendre le jour « j ». La gauche radicale et révolutionnaire ne peut se contenter d’être uniquement un front du refus et de dénonciation pour devenir un lieu de propositions politiques et sociales concrètes. Elle tend à construire des alternatives qui mettent en évidence qu’un autre mode de vie, une autre sociabilité, est non seulement possible, mais désormais en construction. Une nouvelle culture politique s’élabore qui combine déjà deux préoccupations majeures : le souci de l’unité de tous et de toutes et le respect des particularités ; l’élaboration de revendications, de mots d’ordre et de formes d’action qui répondent à la fois aux situations immédiates et dessinent les alternatives.

L’expérience du Pays basque

Dans un texte rédigé en 1971 à propos de la lutte de libération nationale et sociale au Pays basque [1], Jean-Paul Sartre opposait l’universalité décentralisée et concrète du processus d’émancipation au centralisme abstrait des oppresseurs. Il venait ainsi déconstruire l’approche qui consiste à opposer les échelles pour mieux circonscrire les mouvements de libération nationale dans une perspective particulariste pour ne pas dire communautariste. Pour Jean-Paul Sartre la meilleure façon de cultiver l’internationalisme consiste à la mise en place de processus de transformation dans les territoires dans lesquels les conditions sont favorables, établissant ainsi les prémisses pour un processus d’émancipation à l’échelle internationale. Et de conclure que le point fort des mouvements de libération nationale et sociale tel que celui du Pays basque est de contribuer à l’émancipation globale par une pratique transformatrice locale.

Cette pratique qui s’est déployée à l’échelle du Pays basque pendant plusieurs décennies a d’abord consisté à résister et à s’opposer au pouvoir institué. Elle a surtout participé à une transformation idéologique substantielle dans la population en faisant reculer le conservatisme. Intuitivement le choix de résister aux velléités uniformisatrices du pouvoir central a été accompagné de construction d’outils et d’alternatives ayant pour but de développer une approche émancipatrice sur des volets tels que le social, l’économie en général et l’agriculture en particulier, la culture, l’enseignement, la langue ou plus récemment l’écologie.

Aujourd’hui, l’aspiration à l’autodétermination répond autant à la volonté des habitants d’un territoire à prendre les décisions concernant leur quotidien, qu’à l’émancipation des peuples et des cultures dominées. Surtout, l’autodétermination, bien plus qu’une revendication, est une pratique qui consiste à construire des alternatives sans attendre des réponses du pouvoir institué. Une pratique qui permet la construction de sociabilité nouvelle, d’autres rapports interindividuels, d’un regard différent sur « l’Autre », dans la volonté d’une caractérisation libérée des oppressions et des fanatismes. Les questions telles que la souveraineté alimentaire ou énergétique sont des enjeux essentiels pour relocaliser la vie et s’approprier des instances de décision dans une logique d’autogestion collective.

Egoitz Urrutikoetxea

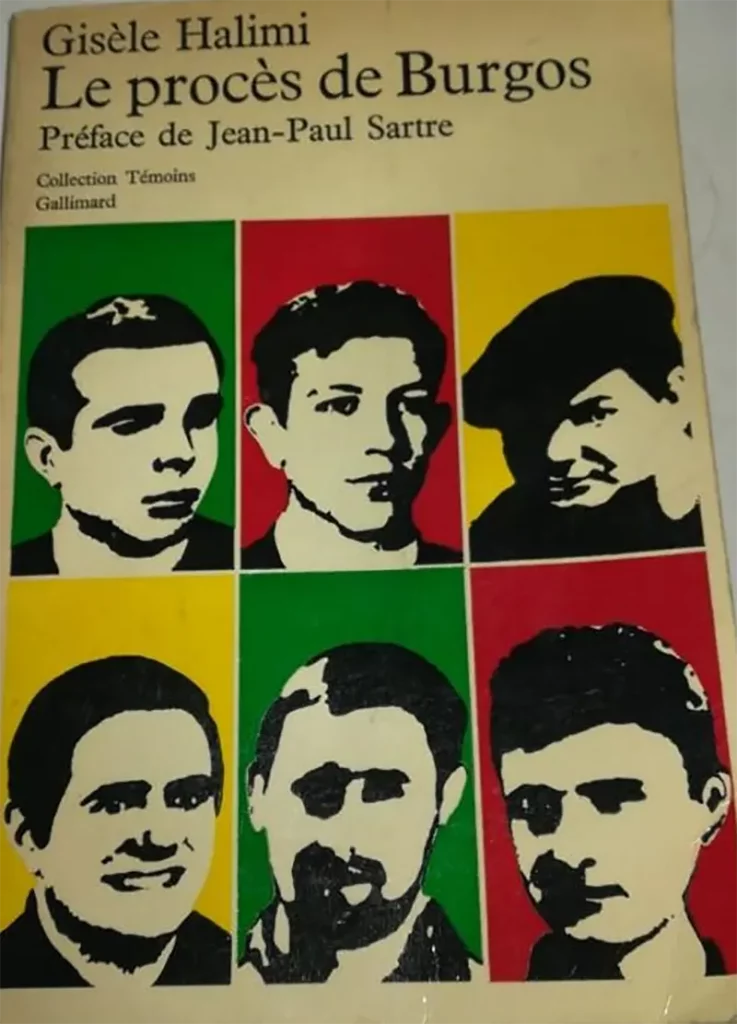

[1] Le procès de Burgos, Gisèle Halimi, Editions Gallimard, 1971.

Jean-Paul Sartre : extrait de sa préface au Procès de Burgos,1971 *

* Nous ne reproduisons ici qu’un court extrait de la préface ; il est bien évidemment fort utile de la lire en entier.

S’il faut en croire la presse, le procès de Burgos n’a fait un tel scandale que pour avoir mis en lumière la férocité absurde du régime franquiste. Je n’y crois pas : la sauvagerie fasciste a-t-elle tant besoin d’être démontrée ? N’y avait-il pas eu, depuis 1936, des incarcérations, des tortures et des exécutions un peu partout sur le sol de la péninsule ibérique ? Ce procès a troublé les consciences, en Espagne et hors d’Espagne, parce qu’il a révélé aux ignorants l’existence du fait national basque ; il est apparu clairement que ce fait, bien que singulier, était loin d’être unique et que les grandes nations renfermaient des colonies à l’intérieur des frontières qu’elles s’étaient données. A Burgos, enchaînés et, pour ainsi dire, bâillonnés, les accusés, au prix d’une bataille de tous les instants, sont parvenus à faire le procès de la centralisation. Coup de tonnerre en Europe : pour ne prendre qu’un exemple, on enseigne aux petits Français que l’histoire de France n’est autre que celle de l’unification de toutes « nos » provinces, commencée sous les rois, poursuivie par la Révolution française, achevée au XIXe siècle.

Il fallait, me disait-on quand j’étais à l’école, en être fier : l’unité nationale, réalisée chez nous de bonne heure, expliquait la perfection de notre langue et l’universalisme de notre culture. Quels que fussent nos partis pris politiques, il était interdit de la remettre en question. Sur ce point, socialistes et communistes se trouvaient d’accord avec les conservateurs : ils se jugeaient les héritiers du centralisme jacobin et, réformistes ou révolutionnaires, c’était à l’hexagone pris comme un tout indivisible qu’ils voulaient apporter les bienfaits du nouveau régime. Que l’absolutisme monarchique soit né tout à la fois du développement des voies et des moyens de communication, de l’apparition du canon et des exigences « mercantilistes » du capital marchand, que la Révolution et le jacobinisme aient permis à la bourgeoisie au pouvoir de poursuivre l’unification de l’économie en faisant sauter les dernières barrières féodales et ethniques et de gagner des guerres étrangères par une levée en masse de tous les habitants en âge de porter les armes sans souci de leur origine ethnique et que le XIXe siècle ait fini le job par l’industrialisation et ses conséquences (l’exode rural, la concentration et l’idéologie nouvelle ou nationalisme bourgeois), que l’unité présente soit, somme toute, l’effet du projet séculaire de la classe actuellement dominante et que celle-ci ait tenté de produire partout, de la Bidassoa à la frontière belge, le même type d’homme abstrait, défini par les mêmes droits formels – on est en démocratie! – et les mêmes obligations réelles sans tenir compte de ses besoins concrets, personne aujourd’hui n’en a cure : c’est ainsi, voilà tout, on n’y touchera point.

D’où la stupeur de décembre 70 : le procès était infâme et absurde mais pouvait-on contester la validité des accusations portées contre les prisonniers sans, du même coup, tenir au moins en partie pour valables les objectifs que se propose l’E.T.A. ? Bien sûr, le gouvernement espagnol est fasciste ouvertement et cela brouillait les cartes : ce que visaient en claire conscience la plupart des protestataires, c’était le régime de Franco. Mais il fallait soutenir les accusés et l’E.T.A. ne disait-elle pas : nous ne sommes pas seulement contre le franquisme, nous luttons avant tout contre l’Espagne ? Telle était la pilule indigeste qu’il fallait avaler. Comment admettre que la nation basque existât de l’autre côté des Pyrénées sans reconnaître à « nos » Basques le droit de s’y intégrer ?

Et la Bretagne alors ? Et l’Occitanie ? Et l’Alsace ? Fallait-il récrire l’histoire de France à l’envers, comme le proposait récemment Morvan-Lebesque et voir dans Du Guesclin, héros du centralisme, un simple traître à la cause bretonne ? Le procès de Burgos attirait l’attention sur ce fait nouveau : la renaissance un peu partout de ces tendances que les gouvernements centraux ont pris coutume d’appeler « séparatistes ». En U.R.S.S. beaucoup de républiques, à commencer par l’Ukraine, sont travaillées par des forces centrifuges ; il n’y a pas si longtemps que la Sicile a fait sécession ; en Yougoslavie, en France, en Espagne, en Irlande du Nord, en Belgique, au Canada, etc., les conflits sociaux ont une dimension ethnique ; des « provinces » se découvrent nations et réclament plus ou moins ouvertement un statut national. On s’aperçoit que les frontières actuelles correspondent à l’intérêt des classes dominantes et non aux aspirations populaires, que l’unité dont les grandes puissances tirent tant d’orgueil cache l’oppression des ethnies et l’usage sournois ou déclaré de la violence répressive.

[…] Accepterons-nous, pourtant, de dire, comme l’E.T.A., que l’Euzkadi est une colonie de l’Espagne ? La question est d’importance car c’est dans les colonies que lutte des classes et lutte pour l’indépendance nationale se confondent. Or, dans le système colonialiste, les pays colonisés fournissent à bon compte des matières premières et des produits alimentaires à une métropole industrialisée : c’est que la main-d’œuvre y est sous-payée.

[…] La conclusion est claire : en dépit des apparences, la situation d’un salarié basque est tout à fait semblable à celle d’un travailleur colonisé : il n’est pas simplement exploité – comme l’est un Castillan, par exemple, qui mène la lutte de classes « chimiquement pure ». – mais délibérément surexploité puisque, à travail égal, son salaire est inférieur à celui d’un ouvrier espagnol. Il y a surexploitation du pays par le gouvernement central avec la complicité des compradores qui, sur la base de cette surexploitation consentie, exploitent les travailleurs. La surexploitation ne profite pas aux capitalistes basques, simples exploiteurs surchargés d’impôts et protégés par une armée étrangère, elle ne profite qu’à l’Espagne, c’est-à-dire à une société fascisée, soutenue par l’impérialisme américain.

[…] Ainsi, des deux côtés de la frontière, on essaie de faire croire à une ethnie tout entière que sa langue n’est qu’un dialecte en train d’agoniser. En Euzkadi-Sud on en interdit pratiquement l’usage. On défend d’établir des iskatolas, on a procédé à l’élimination des publications en euzkara, les écoles et l’Université enseignent la langue et la culture de l’oppresseur ; la radio, le cinéma, la télévision, les journaux expliquent en espagnol les problèmes de l’Espagne et font la propagande du gouvernement madrilène ; […] dans les écoles, on punit les garçons qui parlent basque. Dans les villages, on tolère que les paysans s’expriment en euzkara. Mais qu’ils ne s’avisent pas de le faire à la ville : un des accusés de Burgos avait l’autorisation de recevoir dans sa prison les visites de son père ; cette autorisation lui fut retirée lorsqu’on s’aperçut que celui-ci ne lui parlait qu’en basque – non certes par provocation mais parce qu’il ne connaissait pas d’autre langue. La suppression par force de la langue basque est un véritable génocide culturel : c’est une des plus vieilles langues d’Europe. […] A Burgos, les dernières déclarations des « accusés » ont été faites en euzkara ; récusant le tribunal espagnol qui prétendait les juger et ne les comprenait même pas, ils convoquaient leur peuple tout entier dans la salle. A l’instant, il y fut, invisible. Le procès-verbal officiel note à ce propos que les accusés ont tenu des propos inintelligibles dans une langue « qui paraissait être du basque ». Merveilleux euphémisme : les juges n’y entendaient goutte mais savaient pertinemment de quoi il s’agissait ; pour éviter de paraître s’apercevoir que la nation de Vasconia avait envahi le prétoire, ils ont réduit le basque à n’être qu’une langue probable, si parfaitement obscure qu’on ne sait jamais si l’interlocuteur la parle vraiment ou s’il ne prononce pas des vocables dépourvus de sens.

[…] Ainsi, par une dialectique inexorable, la conquête, la centralisation et la surexploitation ont eu pour résultat de maintenir et d’exaspérer en Euzkadi la revendication de l’indépendance par les efforts mêmes que l’Espagne a faits pour la supprimer.

[…] Nous pouvons tenter, à présent, de déterminer les exigences précises de cette situation concrète, c’est-à-dire la nature de la lutte qu’elle réclame aujourd’hui du peuple basque. Il existe, en effet, deux types de réponses à l’oppression espagnole, toutes deux inadéquates. Pour leur donner une chair et une figure, nous dirons que l’une est celle du P.C. d’Euzkadi et l’autre celle du P.N.B. Le P. C. tient l’Euzkadi pour une simple dénomination géographique. Il prend ses ordres à Madrid, du P.C.E., et ne tient pas compte des réalités locales, en sorte qu’il demeure centraliste – entendons socialement progressiste et politiquement conservateur : il tente d’entraîner les travailleurs basques vers la lutte de classes « chimiquement pure ». C’est oublier qu’il s’agit d’un pays colonisé, c’est-à-dire surexploité. Le P. C. ne comprend pas – en dépit de quelques déclarations opportunistes en faveur de l’E.T.A. lors du procès de Burgos – que les actions qu’il propose ont des objectifs inadéquats et, du coup, sans portée. Si les Basques se mettent à lutter contre l’exploitation pure et simple, ils abandonnent leurs propres problèmes pour aider les travailleurs espagnols à renverser la bourgeoisie franquiste. C’est se débasquiser soi-même et se borner à réclamer une société socialiste pour l’homme universel et abstrait, produit du capitalisme centralisateur. Et quand cet homme-là sera au pouvoir à Madrid, quand il possédera ses instruments de travail, les Basques peuvent-ils compter sur sa reconnaissance pour se voir octroyer l’autonomie ? Rien n’est moins sûr : on a vu que la République s’était fait tirer l’oreille ; et les pays socialistes sont, aujourd’hui, volontiers colonisateurs. Contre la surexploitation et la débasquisation qui en est la conséquence, les Basques ne peuvent combattre que seuls. Cela ne veut pas dire qu’ils n’auront pas d’alliances tactiques avec d’autres mouvements révolutionnaires quand il s’agira d’affaiblir la dictature de Franco. Mais stratégiquement, il leur est impossible d’accepter une direction commune : leur lutte se fera dans la solitude car ils la mènent contre l’Espagne – et non contre le peuple espagnol – par la raison qu’une nation colonisée ne peut mettre fin à la surexploitation qu’en se dressant, souveraine, contre le colonisateur.

Inversement, le P.N.B. a tort de considérer l’indépendance comme une fin en soi. Formons, dit-il, une République basque d’abord ; nous verrons ensuite s’il y a lieu d’apporter des aménagements à notre société. Mais, si, par impossible, il parvenait à constituer un Etat basque de type bourgeois, il est vrai que la surexploitation espagnole prendrait fin mais il ne faudrait pas longtemps pour que cet Etat tombe sous le coup du capitalisme américain. Tant que la société garderait une structure capitaliste, on peut bien penser que les compradores se vendraient aux plus offrants : les capitaux étrangers submergeraient le pays, les Etats-Unis le gouverneraient par l’intermédiaire de la bourgeoisie locale, le néo-colonialisme succéderait à la colonisation et, pour être plus masquée, la surexploitation n’en subsisterait pas moins. Seule une société socialiste peut, non sans de grands risques, établir des relations économiques avec les nations capitalistes et socialistes par la raison qu’elle contrôle son économie rigoureusement.

L’insuffisance de ces deux réponses (P.C. – P.N.B.) montre bien qu’indépendance et socialisme sont, dans le cas d’Euzkadi, les deux faces d’une même médaille. Ainsi la lutte pour l’indépendance et la lutte pour le socialisme ne doivent faire qu’un. […]

- Les salaires, une bataille centrale - 31 janvier 2024

- Luttes syndicales et sociales en Suisse - 30 janvier 2024

- Que peut une UD Solidaires en Seine-Saint-Denis ? - 29 janvier 2024