Le premier âge du capitalisme – La Fronde

La Fronde (1648-1653) a été une sorte de soulèvement général contre la monarchie [1] de l’ensemble des ordres et des classes sociales, opérant cependant en ordre dispersé, du fait de la diversité de leurs intérêts et de leurs revendications, empêchant par conséquent la formulation d’un quelconque programme politique capable de fédérer les différents foyers de révolte. Bien plus : les différentes forces sociales vont défendre des intérêts non seulement différents mais souvent divergents, quelquefois contradictoires en définitive, faisant craindre à chacune d’elles que l’affaiblissement de la monarchie, qu’elle peut souhaiter par ailleurs, ne lui soit défavorable et ne favorise au contraire ses rivales, la conduisant à abandonner la lutte, à rentrer dans les rangs et à faire acte d’allégeance aux premiers signes en ce sens. D’où tout à la fois la virulence des troubles, leur caractère brouillon et imprévisible, les retournements spectaculaires de position au cours de son déroulement, leur échec final, qui autorisera non seulement le rétablissement de la monarchie, pourtant un moment compromise, mais son renforcement, en lui permettant de franchir le dernier pas sur la voie de son devenir absolutiste. Et le tout sur fond de poursuite de la guerre avec l’Espagne, laquelle prendra évidemment soin d’apporter son soutien aux adversaires du pouvoir royal de manière à affaiblir son ennemi [2].

UNE ULTIME RÉVOLTE NOBILIAIRE

La Fronde a incontestablement été une ultime réaction nobiliaire aux progrès de l’absolutisme, mais sans que les différentes couches et catégories du second ordre parviennent à s’unifier autour de revendications communes parce que leurs intérêts sont aussi en partie divergents. C’est la « noblesse de robe », cette aristocratie de la bourgeoisie d’État [3] en fait, qui entre dans la danse la première (entre mai et août 1648), exaspérée par les empiètements croissants des intendants en province [4] et par la tendance de plus en plus fréquente du pouvoir monarchique à ignorer ses remontrances à Paris [5], inquiète de l’aggravation continue de l’état des finances publiques qui menace ses privilèges fiscaux, ses offices (en se multipliant, ils se dévaluent), ses rentes [6] (dont les arrérages ne sont plus versés ou en retard et seulement partiellement) et ses participations éventuelles aux « partis » (dont elle craint de même le non-remboursement) [7]. Elle rêve de tempérer l’absolutisme en plaçant la monarchie sous son contrôle, en instaurant en somme une sorte de « monarchie parlementaire » dans laquelle le monarque aurait des comptes à rendre, sinon à des assemblées élues du moins à des assemblées de juges.

La « noblesse d’épée », qui lui emboîte le pas à partir de janvier 1649, vit tout aussi mal les progrès antérieurs de l’absolutisme royal. Mais la situation est différente selon qu’il s’agit de l’aristocratie nobiliaire de la Cour ou de la gentilhommerie de province. Les « Grands » du royaume (princes de sang, pairs et ducs, maréchaux et amiraux – on peut y adjoindre le haut clergé, cardinaux et archevêques), qui composent la première, toujours forts de leurs propriétés foncières, de leurs suites vassaliques et de leurs clientèles, de leurs fonctions de gouverneurs des provinces, n’acceptent pas le renforcement absolutiste de la monarchie qui s’est opéré sous la « tyrannie » de Richelieu [8] : sa mise à l’écart des conseils et des arcanes de la monarchie, les atteintes à son orgueil, la remise en cause par la bande de son privilège fiscal (dans les pays de taille réelle [9]), son désarmement et sa mise au pas (interdiction du duel, répression des « prises d’armes », exécutions publiques de quelques membres de la haute noblesse convaincus de complot), etc., en entendant profiter une fois de plus de la minorité du roi pour en affaiblir le pouvoir. Elle rêve pour sa part d’en revenir à une monarchie de type féodal dans laquelle le roi n’était jamais que primus inter pares, associant les « Grands » à l’exercice du pouvoir en leur demandant conseils et aides, leur permettant réciproquement de l’approcher pour en solliciter et en obtenir subventions, fonctions et sinécures diverses. L’arrogance d’un Condé [10], auquel la monarchie doit en grande partie sa victoire sur le Saint Empire dans les années 1640, est symptomatique à cet égard : pas plus que Gaston d’Orléans [11], il ne saurait supporter que le poste de « Premier ministre » de la régence ne lui soit pas revenu pour être confié à cet arriviste et affairiste d’extraction roturière et d’origine étrangère qu’est Mazarin.

Quant à la gentilhommerie de province, pour enrayer son déclin politique (la remise en cause de son pouvoir par les officiers et commissaires royaux) et économique (la baisse de ses revenus fonciers), elle ne peut guère compter, individuellement, que sur le fait d’entrer dans la suite de quelque « Grand » et, collectivement, sur l’institution d’une sorte de république nobiliaire dans laquelle la monarchie, à défaut de pouvoir devenir élective, verrait du moins son absolutisme tempéré par la convocation et la consultation régulière de ses états généraux. Mais, hormis le court épisode de l’assemblée nobiliaire qui s’est tenue en février-mars 1651 à Paris, elle ne jouera que les figurants dans le cours de la Fronde, le plus souvent dans l’ombre des « Grands », sauf localement où l’on verra l’un ou l’autre de ses membres faire ponctuellement cause commune avec « ses » paysans (elle craint que le surcroît de pression fiscale ne rende ses tenanciers, métayers ou fermiers incapables de lui payer leurs redevances foncières ou seigneuriales).

En fait, il est déjà trop tard pour que la noblesse puisse réellement contester le devenir absolutiste de la monarchie. Trop d’intérêts la lient à cette dernière pour que le conflit entre elles puisse dépasser un certain seuil sans leur nuire fondamentalement à l’une autant qu’à l’autre. D’où d’ailleurs la facilité déconcertante avec laquelle elles se réconcilient après s’être pourtant fait la guerre – déjà manifeste dans les récurrences antérieures de révolte nobiliaire durant la régence de Marie de Médicis (1610-1617) ou au début du règne de Louis XIII (1617-1620). La petite noblesse compte trop sur la monarchie pour garantir ce qui lui reste de pouvoir sur ses terres, à commencer par sa propriété ; elle compte aussi sur elle pour lui fournir des emplois de courtisan, d’officier militaire sinon civil, sans compter les prébendes et bénéfices. Et il n’en va pas différemment en définitive de la haute noblesse : elle aussi est dépendante de la monarchie pour l’octroi de postes (à un niveau plus élevé évidemment) dans la hiérarchie militaire, diplomatique ou cléricale, sans compter les sinécures de la Cour, les pensions, les dons pour éponger ses dettes. Et surtout, comptant pour une grande partie parmi les bénéficiaires de son système fisco-financier, elle ne peut que souhaiter la survie de la monarchie pour garantir le recouvrement de ses investissements dans les « partis », « traités » et fermes fiscales par « financiers » interposés [12] : on ne tue pas la poule aux œufs d’or ! Et on peut en dire autant mutatis mutandis pour ce qui est de la « noblesse de robe » qui n’existe que dans et par l’État royaliste, même si elle cherche à en tempérer l’absolutisme.

Il n’y aura finalement qu’une poignée parmi les « Grands », un Condé et son entourage, pour disposer par eux-mêmes de suffisamment de richesse, de pouvoir, de prestige et d’orgueil pour nourrir l’ambition de défier durablement la monarchie, comme ils le feront à partir de septembre 1651, à la proclamation de la majorité du roi, sans succès en définitive. Car, y compris pour ces « Grands », le temps des « prises d’armes » est révolu, tout simplement parce qu’ils ne disposent pas (plus) de moyens militaires et financiers (mais c’est tout un) à la hauteur de ceux qu’est capable de s’assurer l’État monarchique : même le meilleur capitaine (et le Grand Condé en était un fameux) ne peut rien sans troupe ou avec des troupes trop peu fournies et médiocres. Or les « financiers » (toujours eux !) n’avaient d’autre choix, s’ils voulaient récupérer ne serait-ce qu’une partie de leurs mises antérieures, que de continuer à soutenir par leur crédit le pouvoir royal et son ministre. Ce sont eux, par exemple, qui permirent à Mazarin, réfugié à Brühl (Allemagne), de lever en quelques semaines une armée de mercenaires allemands pour effectuer un retour triomphal en France début 1652 et y faire pencher à nouveau la balance en faveur de la cause royale.

UNE RÉVOLUTION BOURGEOISE AVORTÉE

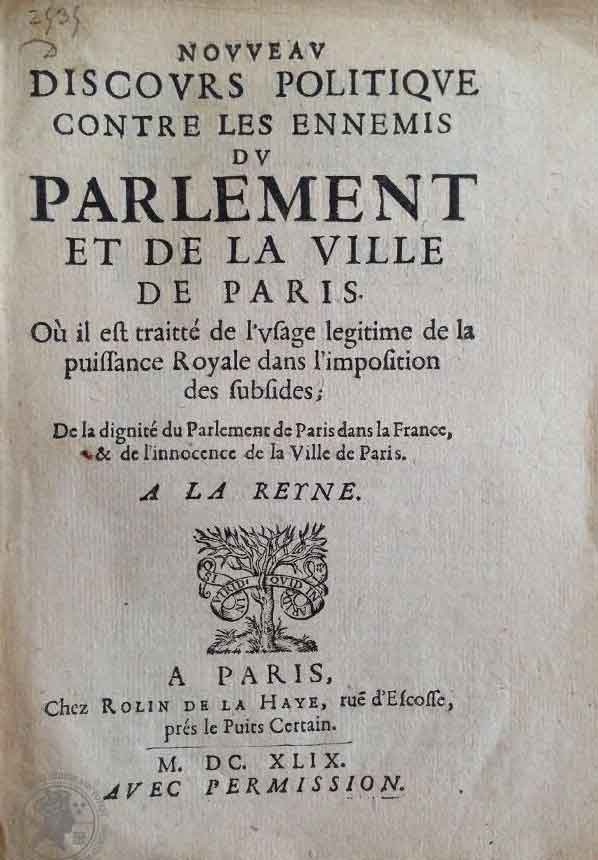

Cette qualification convient sans aucun doute à la Fronde parlementaire de 1648, notamment à Paris. Parce qu’elle est directement menacée par la situation critique des finances mais aussi par les avancées de la monarchie sur la voie de l’absolutisme, la « noblesse de robe » des cours souveraines lui oppose alors un programme (les vingt-sept articles élaborés par la Chambre Saint-Louis) qui ne dépareille pas tous ceux par lesquels s’amorcent généralement les révolutions bourgeoises à l’époque protocapitaliste : limitation du pouvoir du roi notamment en matière fiscale et judiciaire, contrôle des finances publiques par des représentants des différents ordres, garantie des libertés personnelles, etc. À ce titre, elle reçoit d’emblée le soutien de la bourgeoisie marchande qui, par la suite, se tiendra toujours derrière elle. Mais elle se rend d’autant plus populaire qu’elle demande également une baisse substantielle de la taille, revendication que le peuple parisien mais aussi les populations des environs de Paris soutiennent volontiers et dont ils s’empressent de devancer la réalisation en refusant de continuer à payer les impôts, en agressant les percepteurs et receveurs, etc. D’où le soulèvement de la fin août 1648 en réaction à l’arrestation des conseillers les plus radicaux et toute une agitation (placards, publications) à tonalité républicaine.

Mais, dès lors que le pouvoir monarchique (la régente et Mazarin) fait mine de céder à ses revendications, la « noblesse de robe » est trop contente de rentrer dans le rang pour ne plus s’opposer sérieusement à la monarchie. Quand le conflit entre eux rebondit en janvier 1649, après la fuite de la régente, du jeune roi et de Mazarin à Saint-Germain, les mesures radicales qui auraient été propres à défendre véritablement Paris, en armant par exemple le peuple parisien et les populations rurales environnantes comme certains radicaux le demandent, ne seront pas prises, par crainte d’être débordé par le peuple en armes ; au contraire, le parlement de Paris cherchera l’accommodement avec la régente et fera finalement sa soumission, tout en sauvant quelques-unes de ses revendications initiales, celles qui concernent le plus directement les intérêts immédiats de ses membres. Autant dire qu’il a alors renoncé à poursuivre la révolution. Et il comptera désormais parmi les supports de la monarchie contre la Fronde des princes mais aussi contre l’agitation populaire.

Dans différentes villes de province, de pareils mouvements révolutionnaires (au sens d’une révolution bourgeoise) se sont également esquissés, sans plus. Dans deux d’entre elles cependant, elles ont pris une allure plus radicale : Aix-en-Provence et surtout Bordeaux. Cela s’explique notamment parce que, de par son histoire (elle a été anglaise durant trois siècles jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans) tout comme de par ses échanges commerciaux, Bordeaux est en rapport étroit avec l’Angleterre dont lui provient, mieux et plus vite qu’à Paris, l’écho des événements révolutionnaires qui s’y déroulent (notamment la condamnation et l’exécution de Charles Ier en janvier 1649, suivies de l’instauration du régime républicain sous la direction de Cromwell au mois de mars suivant). Et elle est de même en relation commerciale étroite avec cette autre république que sont les Provinces-Unies des Pays-Bas. Ralliée à la Fronde parlementaire parisienne, la Fronde bordelaise ne baisse pas les bras en dépit de sa répression par le duc d’Épernon, gouverneur de Guyenne à la fin de 1649. Au contraire, à la suite de l’arrestation des princes de Condé et de leurs alliés, Bordeaux devient même, courant 1650, le centre de la Fronde des princes, à laquelle se rallie une partie de sa population, en dépit de l’opposition de son parlement. Une seconde fois soumise, Bordeaux se soulèvera une troisième fois contre le pouvoir monarchique en accueillant Condé à l’automne 1651, auquel elle se rallie avec son parlement cette fois-ci. Et surtout, après le départ de Condé au printemps 1652, Bordeaux se dotera d’un gouvernement d’allure républicaine après que le « parti » de l’Ormée se sera emparé de l’Hôtel de Ville en en chassant la jurade (la municipalité bordelaise). Et, durant l’année où la ville restera aux mains de l’Ormée, on y verra fleurir des projets d’instauration d’un régime républicain dans la France entière, visiblement inspirés du programme des Levellers anglais [13], impliquant notamment la suppression de tous les liens féodaux de dépendance, celle de tous les privilèges d’ordre (donc des ordres eux-mêmes), l’institution d’une assemblée nationale composée de délégués élus par toutes les provinces du pays à laquelle reviendrait le pouvoir législatif, des limitations apportées à ce pouvoir de manière qu’aucun abus ne soit possible (il ne pourrait légiférer en matière religieuse, ni imposer de service militaire, ni entraver la liberté individuelle), une parfaite égalité de tous face à la loi et aux tribunaux, une profonde réforme du système fiscal soumettant tous à l’impôt (sauf les plus pauvres), etc. À Bordeaux, donc, la Fronde aura été plus qu’une révolution bourgeoise avortée : elle y a pris consistance et forme avant de tomber sous les coups de la réaction monarchiste début août 1653.

Mais pourquoi n’en a-t-il pas été de même ailleurs ? Pourquoi cette pusillanimité de la bourgeoisie dans l’ensemble du royaume ? Elle semble n’avoir eu ni l’intelligence ni le courage de saisir l’opportunité d’une alliance avec la petite-bourgeoisie urbaine des corporations mais aussi avec la petite noblesse pour imposer non seulement la convocation mais aussi la réunion effective des états généraux du royaume. Car, autour d’une pareille revendication, une telle alliance aurait pu se nouer. Et ces états généraux lui auraient permis, en prenant la tête du tiers état, de commencer à parler au nom du peuple, face aux deux autres ordres et face à la monarchie. Sans doute la bourgeoisie a-t-elle été effrayée par la radicalité et la violence de certains épisodes de la révolte populaire : on l’a bien vu au cours de l’hiver 1649 et de l’été 1652 où Paris s’est trouvée entre les mains des insurgés, mais où la bourgeoisie s’est bien gardée de « chevaucher le tigre » : d’attiser la colère populaire tout en cherchant à la canaliser et à l’instrumentaliser à ses propres fins.

Plus fondamentalement, tout comme la noblesse dans son ensemble, une partie importante d’entre elle a déjà trop d’intérêts liés à la monarchie pour s’en prendre sérieusement à elle : la Cour, les armées et les arsenaux constituent des marchés permanents lucratifs ; les offices assurent des gages et du prestige et ouvrent pour certains une voie vers l’anoblissement ; les rentes d’État confortent les revenus et les fortunes bourgeoises ; les plus importantes de celles-ci grossissent encore des bénéfices procurés par les « affaires du roi » (fermes fiscales, « traités » et « partis »). Par de multiples liens donc, de larges pans de la bourgeoisie (de la bourgeoisie industrielle et de la bourgeoisie marchande autant que la bourgeoisie d’État) sont adossés à l’État monarchique et ne vivent que par lui : pour eux, il ne peut être question de l’abolir, ce serait scier la branche sur laquelle ils sont assis ou l’étai auquel ils s’appuient. Cela explique aussi pourquoi, face à la révolte nobiliaire dont le triomphe ne serait pas moins contraire à leurs intérêts, la monarchie aura en définitive trouvé son meilleur appui parmi eux. Si bien que, le moment venu, la révolution bourgeoise devra se faire aussi contre cette partie de la bourgeoisie devenue un des piliers de l’Ancien Régime.

DES CLASSES POPULAIRES EN RETRAIT RELATIF

Reste la question de la participation des classes populaires (petite-bourgeoisie, paysannerie, protoprolétariat) à la Fronde. Cette dernière conclut tout un cycle de soulèvements populaires, qui démarre au milieu des années 1620, culmine dans la seconde moitié des années 1630 et la première moitié des années 1640, à base paysanne dans les campagnes et protoprolétarienne dans les villes, provoqué par la conjonction de l’alourdissement de la fiscalité, de la baisse du niveau des salaires réels et des conjonctures agricoles défavorables [14]. La Fronde en est la conclusion dans tous les sens du terme : elle en est à la fois le prolongement et les derniers feux, intervenant à un moment où la combativité des classes populaires est globalement épuisée tout en restant suffisante (du moins dans certaines villes, Paris et Bordeaux en particulier) pour constituer un facteur dont les autres acteurs doivent tenir compte et peuvent éventuellement tirer parti. Cela explique notamment le caractère limité et sporadique de la participation du protoprolétariat à Paris : hormis quelques épisodes sanglants (les barricades des 28-29 août 1648, le massacre de l’Hôtel de Ville du 4 juillet 1652), susceptibles de radicaliser quelques éléments des classes possédantes (bourgeoisie et petite-bourgeoisie) tout en en effrayant la plupart des autres, il ne témoigne d’aucune autonomie politique (il n’est pas capable de définir ses objectifs propres et de lutter pour leur réalisation en s’organisant par lui-même) et il reste par conséquent instrumentalisé d’abord par la « noblesse de robe » puis, après la « trahison » de cette dernière, par l’aristocratie nobiliaire qui attisera sa haine de Mazarin et de ses « financiers », ces suceurs du sang du peuple. Dans les campagnes, en revanche, la paysannerie, qui avait déjà payé le tribut le plus lourd lors des soulèvements antérieurs, restera pour l’essentiel à l’écart des troubles. Ce qui ne lui évitera pas de faire les frais de la soldatesque indisciplinée, essentiellement mercenaire, de tous les camps, qui se livrera à des pillages, destructions, massacres qui atteindront des sommets de désolation et d’horreur en certains lieux.

LE TRIOMPHE DE L’ABSOLUTISME AU LENDEMAIN DE L’ÉCHEC DE LA FRONDE

La voie est désormais définitivement ouverte à l’affirmation de l’absolutisme royal en France, qui va s’épanouir et briller de tous ses feux dans les décennies suivantes sous le règne personnel du Roi-Soleil qui ne débutera cependant qu’en 1661. Les quelques obstacles qui se dressent encore sur sa voie seront écartés un à un. La monarchie va offrir à la haute et très haute « noblesse d’épée » les fastes de la vie de cour à Versailles (mis en chantier en 1664 et achevé en 1682) pour mieux la surveiller (car, sauf exceptions honteuses ou boudeuses, obligation lui est faite d’y paraître en permanence), la domestiquer (en l’extrayant de sa « sauvagerie » rustique et militaire, tout en l’envoyant se faire tuer de temps en temps au service du Roi sur les champs de bataille), la civiliser (en la soumettant à une stricte étiquette) mais aussi la ruiner (en l’étourdissant par une vie vouée à la frivolité du jeu et du plaisir), la museler enfin par des sinécures, des pensions et des dons divers, en la réduisant à ronger son frein en cultivant son ressentiment (comme le duc de Saint-Simon) ou à participer à des cabales largement impuissantes.

Louis XIV gouvernera désormais tout seul, sans « Premier ministre » (il en affirme la volonté dès le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661), tout juste entouré du Conseil d’En Haut, dont vont être écartés tous ceux qui pourraient prétendre y siéger par leur naissance ou fonction : la reine mère, son frère, les princes de sang, les ducs et pairs, les maréchaux et cardinaux (aux exceptions près du maréchal de Villeroy et du duc de Beauvilliers). Ceux-ci ne conserveront le droit d’entrer, de siéger et de délibérer que dans des conseils subalternes tels que le Conseil d’État et des finances (qui disparaîtra d’ailleurs en 1697) et le Conseil privé ou des parties. Quant au Conseil d’En Haut, il ne comprendra que des membres de la « noblesse de robe », tous plus ou moins fraîchement anoblis en étant issus de la bourgeoisie marchande, dont émergera dans la première moitié du règne personnel la figure de Colbert ; ce qui fera dire à Saint-Simon que le magistère de Louis XIV n’aura été qu’« un long règne de vile bourgeoisie ».

Mais la « noblesse de robe » n’est pas moins mise au pas, le pouvoir des parlements qui lui servent de points d’appui étant singulièrement amoindri. Désormais, il leur sera tout simplement interdit de présenter des remontrances avant d’enregistrer les édits royaux, y compris à celui de Paris (1659). Et il en sera désormais ainsi jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, malgré un certain raidissement parlementaire au cours du 18e siècle. Quant à la noblesse dans son ensemble, elle se voit à la fois « purifiée » et confirmée comme ordre mais aussi mise sous tutelle par les entreprises de réformation de Colbert (1666-1668), poursuivant celles amorcées par Mazarin, à des fins essentiellement fiscales. Visant les anoblis, il s’agit soit de leur en faire (re)payer le prix en espèces sonnantes et trébuchantes, soit de le remettre en cause en créant ainsi des contribuables supplémentaires. Le noble n’est plus désormais celui qui se dit tel ou même passe pour tel aux yeux de ses pairs mais celui qui a été reconnu comme tel par l’administration royale, en s’étant vu délivrer une ordonnance de maintenue de noblesse par l’intendant de sa province. À quoi s’ajoute son désarmement systématique (toute fortification sérieuse de ses demeures provinciales lui est désormais strictement interdite), parachevant l’entreprise amorcée par Richelieu.

Il est également mis fin à l’autonomie municipale, conquête antérieure de la bourgeoisie. À la tête de villes, on placera désormais des gouverneurs, sans doute tous choisis dans la haute noblesse mais nommés pour trois ans seulement, révocables à tout moment et fréquemment contraints de résider à la Cour, pour éviter qu’ils ne puissent profiter de leur pouvoir en province pour s’enraciner et comploter. Les commandants de place forte, eux aussi choisis dans la haute noblesse, seront de même régulièrement mutés pour la même raison ; et il leur est désormais interdit de lever des taxes. Toute l’administration provinciale passe entre les mains des intendants, chacun à la tête d’une généralité (on en définit trente-deux divisant le royaume), ayant désormais la charge de la collecte des impôts, en mettant ainsi fin à l’administration provinciale par des officiers (des personnes ayant acheté leur office). Quant à l’administration centrale, elle se concentre désormais dans le Conseil d’En Haut, le Conseil des dépêches (chargé des affaires provinciales) et le Conseil des finances (chargé de la gestion du trésor et plus largement de l’économie du royaume), tous présidés par le roi. Une police d’État (l’ancêtre de la police nationale actuelle) est instituée sous les ordres d’un Lieutenant général de Police (l’ancêtre du ministre de l’Intérieur).

Cependant, en dépit de sa prééminence officielle sur les instances traditionnelles du pouvoir local : les municipalités, les états provinciaux (dans les « pays d’états ») et les parlements, l’administration provinciale demeure bien trop faible pour pouvoir se passer du concours des précédentes, les unes et les autres tenues ou du moins dominées par des membres de la haute noblesse provinciale et de la grande bourgeoisie et de leurs réseaux d’influence. Ceux-ci se font ainsi les supports et les relais de l’autorité royale (non sans la limiter et même la contester par moments) et la soutiennent financièrement (en assurant la perception de ses recettes fiscales, tout en cherchant à en alléger la charge, et en lui consentant des prêts) parce qu’elle leur garantit réciproquement leurs situations sociales (propriétés, offices et titres), leur assure même des privilèges supplémentaires et les associe aux décisions concernant leur province respective. C’est par leur biais que l’autorité royale va parvenir à s’imposer au fin fond du royaume : sans leur concours, elle serait restée inopérante. Et le concours ainsi apporté à l’exercice de l’autorité royale par la haute noblesse et la grande bourgeoisie provinciales, par l’intermédiaire des municipalités, des états provinciaux et des parlements, va du même coup transformer ces derniers en cadre et creuset de leur alliance ainsi qu’en structures capables de défendre leurs intérêts communs.

Enfin, toutes les révoltes populaires postérieures seront désormais réprimées plus sévèrement encore qu’auparavant. Moins que jamais, la monarchie entend reculer face au mécontentement populaire et elle dispose désormais des moyens militaires pour imposer sa volonté au peuple. Les Lustucrus du Boulonnais en 1662 puis les Bonnets rouges bretons en 1675 en feront successivement la sanglante expérience. Et la situation de la paysannerie ne cessera d’empirer jusqu’aux terribles décennies 1690 et 1700 qui verront la famine réapparaître dans les campagnes françaises, envers noir du soi-disant Grand Siècle qu’est censé avoir été le règne du Roi-Soleil. Quant aux états généraux, qui n’avaient pas été réunis depuis 1615, il n’en sera plus question : marque de son absolutisme, le roi gouverne désormais sans consulter son peuple auquel il ne demande plus que d’obéir.

Les guerres dans lesquelles la monarchie française va se trouver engagée au cours du règne personnel de Louis XIV (guerre de Dévolution, 1667-1668 ; guerre de Hollande, 1672-1678 ; guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697 ; guerre de Succession d’Espagne, 1701-1714), en devant affronter des coalitions de plus en plus puissantes qui la tiendront de plus en plus gravement en échec, fourniront un test de la solidité de son renforcement absolutiste. Ni la grave crise alimentaire et la dépression économique de 1693-1695 ni celle, encore pire, de 1709, au cours de laquelle la France est au bord de l’effondrement, ni les insuccès et défaites répétés ne verront se reproduire les mouvements séditieux qui avaient marqué près d’un siècle d’histoire politique française, des débuts des guerres de Religion (1562) à la fin de la Fronde (1653) – la révolte des Camisards exceptée [15]. De même, lorsque viendra l’heure de la régence de Philippe d’Orléans (1715-1723), l’affaiblissement du pouvoir monarchique ne donnera plus lieu, comme lors des minorités de Charles IX, de Louis XIII et de Louis XIV, à des manœuvres des « Grands » pour contrôler le pouvoir monarchique. Sans doute, Philippe, duc d’Orléans, s’est-il assuré le soutien du parlement de Paris (moyennant le rétablissement du droit de remontrance) et de l’aristocratie nobiliaire (intégrée un temps aux différents conseils du Roi sous forme de la polysynodie) pour écarter le duc du Maine désigné comme régent par le testament de Louis XIV. La monarchie absolue est désormais suffisamment solide, acceptée par les élites des différents ordres et classes possédantes, pour que le monarque puisse momentanément lui-même faire défaut sans que ne se déchaînent plus les luttes autour de sa succession pour en affaiblir le pouvoir.

[1] Louis XIV n’a pas même dix ans lorsqu’elle se déclenche. La régence est alors assurée par sa mère Anne d’Autriche, veuve de Louis XIII décédé en mai 1643, assistée du cardinal Mazarin faisant fonction de « Premier ministre ».

[2] La France se trouve en guerre ouverte contre l’Espagne alliée du Saint Empire depuis mai 1635, tout d’abord dans le contexte de la guerre de Trente Ans (1618-1648) aux côtés des Provinces-Unies et de la Suède, puis, après la signature des traités de Münster (janvier et octobre 1648) instituant la paix avec le Saint Empire, seule jusqu’au traité des Pyrénées (novembre 1659).

[3] Issus généralement des rangs de la bourgeoisie marchande, les membres de cette fraction de la bourgeoisie occupent des emplois (dénommées « charges » ou « offices ») aux niveaux moyen et supérieur des appareils administratif, fiscal et judiciaire de la monarchie. Ils ont pu acquérir ces emplois du fait de leur vénalité (ils constituent donc en un sens des éléments de leurs patrimoines, qu’ils peuvent transmettre, hypothéquer ou vendre) mais aussi parce qu’ils ont préalablement peuplé les collèges (de jésuites, d’oratoriens, etc.) puis les facultés (notamment de droit) qui leur ont assuré une bonne formation scolaire et universitaire. Les plus prestigieux de ces « offices » étant anoblissants, ils donnent ainsi naissance à une « noblesse de robe » (par référence aux toges que portent les membres des professions juridiques – mais on parle aussi de « noblesse de plume ») par opposition à la noblesse de plus ou moins vieille extraction féodale que l’on nomme « noblesse d’épée ».

[4] Recrutés parmi les officiers royaux, donc les membres de la bourgeoisie d’État moyenne ou supérieure, les intendants sont les représentants en province d’un pouvoir central dont ils dépendent entièrement. Leur compétence est assez large (elle s’étend à toute l’action civile : justice, police, finances, les affaires militaires restant encore aux mains des gouverneurs) mais limitée géographiquement au champ d’une généralité et non pas d’une province entière. Leur fonction est essentiellement de surveiller, de contrecarrer et finalement de soumettre, outre tout ce qui peut rester de pouvoirs seigneuriaux et municipaux hérités du Moyen Âge (ainsi limite-t-il au maximum les prérogatives des états provinciaux), le pouvoir des membres de la haute noblesse, qui accaparent encore à ce moment-là la plupart des postes de gouverneurs.

[5] Sous l’Ancien Régime, les parlements sont des cours de justice qui décident en appel de toutes les affaires civiles et criminelles concernant les roturiers et, en première instance, de celles concernant les nobles. Mais ils remplissent aussi une fonction législative : ils sont chargés de contrôler la légalité des décisions royales qui n’obtiennent force exécutoire qu’après leur enregistrement par eux (à partir du règne de Louis XIII, par le seul parlement de Paris). Les parlements disposent de la possibilité de refuser cet enregistrement et d’adresser des remontrances au roi. Lequel ne peut passer outre que par un lit de justice : il doit se présenter lui-même devant le parlement qui perd ipso facto son pouvoir de décision qui revient alors au seul roi.

[6] Il s’agit en fait de l’intérêt résultant d’un prêt monétaire à long terme (viager voire perpétuel) consenti à la monarchie.

[7] Aux 16e et 17e siècles, on nomme « partis » les cartels de créanciers privés de l’État ; leurs membres sont appelés « partisans ». On emploie aussi le terme de « traités » pour désigner les contrats régissant ce type de crédit public, dont les contractants sont alors appelés « traitants ».

[8] Armand Jean du Plessy, cardinal de Richelieu, a été le « Premier ministre » de Louis XIII de 1624 à 1642.

[9] La taille est le principal impôt direct à l’époque. Selon les provinces, elle repose sur les personnes (taille personne) ou sur les possessions foncières (taille réelle). Les membres des deux premiers ordres (clergé et noblesse) sont exemptés de la taille personne ; mais leurs terres affermées peuvent être soumises à la taille réelle, qu’ils cherchent évidemment à reporter sur leurs tenanciers, métayers ou fermiers.

[10] Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), premier prince de sang, fut un grand homme de guerre, auquel la monarchie française devra une série de victoires (Rocroi, 1643 ; Freiburg, 1644 ; Nördlingen, 1645 ; Dunkerque, 1646 ; Lens, 1648) qui vont forcer le Saint Empire à signer la paix à Münster.

[11] Gaston de France (1608-1660), dit Gaston d’Orléans, est le frère cadet de Louis XIII et, par conséquent, l’oncle paternel de Louis XIV.

[12] Quand les « partis » ou « traités » incluent des membres de la haute noblesse voire de l’aristocratie nobiliaire, tenant à la discrétion, ceux-ci se font représenter par des hommes de paille de dénommés « financiers ». Plus largement, est « financier » toute personne impliquée dans des opérations de crédit public telles qu’elles s’effectuent à l’époque.

[13] Constituant l’aile radicale du camp parlementaire (le camp qui soutient le Parlement anglais contre le roi Charles Ier) dans la première guerre civile anglaise (1642-1646), les levellers sont un groupe d’intellectuels et de publicistes, dont le plus connu est John Lilburne (1614-1657), un brillant pamphlétaire, la plupart issus de la petite-bourgeoisie ou des couches inférieures de la bourgeoisie. Leur programme politique, audacieux pour l’époque, est celui d’un État démocratique reposant sur le suffrage universel (réservé aux seuls hommes cependant) et la représentation proportionnelle, au sein duquel le pouvoir législatif serait détenu par une seule Chambre (impliquant la disparition de la Chambre des Lords) dont les députés toucheraient une indemnité parlementaire ; tous les juges et tous les magistrats des municipalités ou des comtés seraient élus ; la liberté religieuse serait garantie pour tous (y compris les catholiques) ; les dîmes et les impôts indirects seraient supprimés au profit d’un impôt proportionnel sur le revenu, le droit d’aînesse aboli, de même que la prison pour dettes, etc. Ce sont leurs opposants qui les affubleront de ce surnom de levellers (niveleurs) en les accusant de vouloir « niveler » la société en dépouillant les riches au profit des pauvres. Ils joueront un rôle décisif dans l’abolition de la monarchie et l’avènement d’un régime républicain sous la conduite d’Oliver Cromwell, avant de se rallier pour partie à ce dernier, pour partie se trouver réprimés par lui.

[14] Entre 1624 et 1675, il ne se passe presque pas d’année sans qu’une région connaisse un soulèvement paysan. Les plus importantes seront celle des Croquants du Sud-Ouest et celle des Nu-Pieds de Normandie entre 1636 et 1644, suivies de celles des Lustucrus du Boulonnais, des Sabotiers de Sologne, des Miquelets du Roussillon, des Montagnards du Vivarais entre 1655 et 1670, série que viendra clore le mouvement des Bonnets rouges bretons en 1675. S’y ajouteront d’innombrables émeutes ou révoltes locales : entre 1590 et 1715, on en comptera une moyenne de quatre par année tant en Provence qu’en Aquitaine.

[15] Nom donné aux paysans cévenols protestants révoltés à la suite de la révocation de l’édit de Nantes (1685), qui ont mené une guérilla entre 1702 et 1710, contraignant le pouvoir à mobiliser quelque vingt hommes de troupe pour en venir à bout.

- Le premier âge du capitalisme – La Fronde - 25 mai 2020

- Les révolutions bourgeoises modernes : du projet au trajet - 27 novembre 2019

- Une première mondialisation - 4 avril 2019