Un autre Le Pen

En 2020 puis en 2022, Sylvain Boulouque a publié deux recueils de textes consacrés à Julien Le Pen, un militant syndicaliste et libertaire de l’entre deux guerre. Le premier, Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire (Lyon, ACL, 2000, 370 pages, 18 €) reprend l’ensemble de la carrière militante de ce militant alors que le deuxième, Le Pen, Le Peuple (Paris, Atlande, 2022, 250 pages, 15 €) se concentre sur les articles publiés par le quotidien de la CGT, qui laissait alors la part belle aux syndicalistes libertaires. Ce deuxième volume cherche aussi à rappeler que l’expression « Peuple » n’est pas un gros mot, mais s’inscrit dans l’héritage de la CGT des grandes heures du syndicalisme. Derrière, ces deux volumes il s’agit de restituée les débats d’une époque oubliée.

Historien, enseignant chercheur, Sylvain Boulouque a publié plusieurs livres, dont Les listes noires du PCF (avec Franck Liaigre), Editions Calmann Lévy, 2008, Les anarchistes français face aux guerres coloniales (1945-1962), Atelier de création libertaire, 2003 ; outre les deux titres qui sont l’objet de cet article.

Si initialement la recherche sur ce militant était partie d’une boutade et d’une provocation, sa vie et ses engagements s’avèrent passionnants ; il permet de relire, l’histoire du mouvement syndicaliste révolutionnaire à ses heures de gloire, ses heures de peine. Militant opposé à ces sombres jours (selon l’expression de Simone Weil refusant de voir s’abattre Minuit dans le siècle, pour paraphraser Victor Serge), Julien Le Pen a incarné un possible syndical, certes toujours minoritaire, mais dont les positions méritent d’être remises en perspectives. Julien Le Pen ayant été à la fois syndicaliste révolutionnaire, anticapitaliste, antifasciste et anticommuniste. Héritier de la CGT de Pelloutier, il a cherché à redonner vie aux grandes heures de la Confédération. Avec deux recueils de texte, Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire et Le Pen le Peuple, j’ai tenté de montrer ce que pouvait être le sombre labeur d’un militant et de restituer les horizons et les choix possibles du mouvement syndical dans sa diversité.

Pour le malheur du chercheur, l’itinéraire de Julien Le Pen n’est pas encore parfaitement connu. En effet, il m’est pour le moment impossible de mettre un visage sur son nom. De même, les éléments sur les débuts de sa carrière politique manquent. Seul un rapport de police le décrit : « taille : 1 mètre 75 cheveux : blond roux légèrement ondulé, grisonnant et clairsemé. Front : légèrement fuyant. Yeux : bleus. Nez : ordinaire. Bouche : moyenne. Visage : allongé, osseux. Teint hâlé. Corpulence : assez forte. Signes particuliers : traits durs ». Des bribes d’état civil donnent également quelques informations. Il est né le 21 juin 1878 à 9 heures du matin au lieu-dit de Logrehel dépendant de la commune de Melrand, petite ville du Morbihan située entre Pontivy et Vanves en Bretagne. Son père, Alexis, est domestique. Sa mère, Edy, est ménagère. Les parents ont séjourné peu de temps à Logrehel. Les parents partent de Bretagne en Normandie. Le père devient employé des chemins de fer et Anne Edy, garde-barrière. Au vu des écrits – l’utilisation fréquente de l’imparfait du subjonctif et la richesse du vocabulaire – et du métier exercé – monteur électricien – il est possible de penser qu’il a suivi l’école jusqu’au certificat d’études. La date de son arrivée à Paris est inconnue. Il épouse Suzanne Louise Laplanche née le 15 septembre 1883 à Rouen. Ils vivent alors 20 rue Rodier dans le Xe arrondissement puis s’installent dans le XVIIIe arrondissement, en 1908, au 7 rue de Trétaigne, dans un immeuble de la Société des logements hygiéniques, avec leurs trois enfants. L’immeuble, construit en 1904, est un logement social dont le dernier étage est un toit jardin ouvert pour tous les habitants et habitantes. Le rez-de-chaussée est fait des locaux de l’Université populaire de Montmartre, d’un restaurant coopératif, d’une salle de conférences et d’une bibliothèque, ce qui laisse penser qu’il a commencé sa sociabilité politique dans le milieu des Universités populaires. Sa deuxième arrestation semble liée à l’action sociale. Il est condamné pour violences et port d’arme, suite une manifestation. Il écope de 15 jours de prison et 25 francs d’amende le 4 juillet 1914. Mobilisé début août 1914. Il est affecté au 5e régiment du génie, qui exploite les voies de chemin de fer, et versé aux services auxiliaires. Libéré de ses obligations, il est employé comme monteur électricien à la société Eyquem, spécialisée dans les bougies d’allumage pour les automobiles. À partir de 1917, il participe aux réunions du syndicat des monteurs électriciens. Il travaille alors à Levallois-Perret, où d’après les services de la sûreté, il se livre à de la propagande pacifiste. Il est alors délégué d’atelier, dispositif créé par Albert Thomas pour éviter les conflits du travail et favoriser la négociation dans les usines, mais que nombre d’entre eux utilisent pour en faire de délégués syndicaux avant l’heure. Du 13 au 18 mai 1918, Le Pen anime la grève dans son usine. Les ouvriers obtiennent des avancées salariales dans plusieurs entreprises, mais il est déplacé à la Télégraphie militaire. En 1918, il rejoint le Comité de défense sociale, une des minorités opposées à la guerre. Avec eux, il participe à la manifestation quasiment insurrectionnelle du 1er mai 1919. Avec quelques militants, ils constituent une nouvelle minorité dans la fédération du bâtiment. Le Pen est désigné par le congrès du syndicat des monteurs électriciens le 19 mai 1919 comme trésorier.

Au congrès fédéral, tenu à Tours en 1919, Le Pen, devenu secrétaire des monteurs électriciens de la Seine est délégué. Nommé à la commission administrative de la fédération du bâtiment et puis à celle de l’Union des syndicats de la Seine, Le Pen poursuit une activité propagandiste multipliant les visites dans les villes ouvrières. Les conflits entre vision réformiste et révolutionnaire du syndicalisme apparaissent au grand jour avec la naissance des comités syndicalistes révolutionnaires, que Le Pen rejoint. Il y prend un rôle important. Les affrontements de tendances dans les Comités syndicalistes révolutionnaires (CSR) sont nombreux. En décembre 1920, il quitte la commission exécutive suite au conflit à propos de la disparition mystérieuse de trois délégués dans la Baltique au deuxième congrès de l’Internationale communiste. Les anarchistes sont persuadés que les trois ont été assassinés par la Tcheka. Mais les libertaires dénient le droit à la majorité confédérale d’en faire un argument de propagande contre la minorité. Le congrès fédéral du bâtiment se tient du 17 au 22 mai 1921 à Dijon. La nouvelle majorité acquise aux idées révolutionnaires obtient, en fonction des votes, entre 157 à 165 syndicats, contre 122 à 96 à l’ancienne majorité dite réformiste. Le Pen est désigné au bureau fédéral et devient secrétaire à la propagande. Ce poste le fait se rendre aux quatre coins du pays. Au niveau national, la scission syndicale tourne à la faveur de la majorité confédérale. Le Pen est hostile à la scission et est prêt à des compromis. Mais, sa voix ne change pas la volonté de la majorité des militants qui ne veulent plus militer ensemble. Il rejoint la CGTU. Malade, il ne participe pas au congrès fondateur de la nouvelle centrale. Alors qu’il est convalescent, comme délégué à la propagande, il part soutenir les grévistes du Havre qui ont arrêté le travail depuis le 20 juin 1922. Le 22 août, le préfet Charles Lallemand décrète l’état de siège – toute homonymie étant fortuite, contrairement à la fonction. Le 26 août, les responsables de la CGTU se rendent sur place pour afficher la solidarité de la centrale. La troupe charge. Il y a quatre victimes chez les manifestants. Le Pen qui semble avoir fait le coup de poing … ou le coup de pavé, est arrêté ; mais, sans preuve, il est libéré fin octobre suite à un défaut de procédure. Dans la CGTU, l’affrontement de tendance est fort ; la minorité libertaire et syndicaliste révolutionnaire est partisane de l’indépendance du syndicalisme, hostile à l’adhésion à l’Internationale syndicale rouge fondée l’année précédente à Moscou dans l’orbite de l’Internationale communiste. La minorité perd au congrès Saint-Étienne, puis à celui de Bourges l’année suivante. L’une des rares fédérations qui reste proche de la centrale est la fédération du bâtiment. Fidèle à l’esprit du syndicalisme, Le Pen quitte ses fonctions en 1923 et reprend sa place à l’atelier. Dans la CGTU, la cohabitation avec les communistes, bien que difficile demeure encore possible. Le 11 janvier 1924, le Parti communiste tient un meeting dans la grande salle du 33 rue de la Grange aux Belles, siège de la CGTU. Une cinquantaine de syndicalistes ont décidé de porter la contradiction face à près de trois mille communistes. Après des bagarres, le service d’ordre du PC titre sur les libertaires, qui ont vu les tireurs. Alors que tous les participants savent qui sont les tireurs, personne ne donne leur nom ; quelques années après, Le Pen donne le nom de l’un des tireurs alors responsable de la CGTU des cheminots et cadre important du Parti. La fracture est devenue rupture définitive. Les libertaires fondent un temps l’Union fédérale des syndicats autonomes (UFSA)en 1924.

La même année, comme une illustration aussi des conditions sanitaires difficiles, l’un des enfants de Le Pen meurt de tuberculose ; ce drame est fréquent : Gaston Monmousseau le dirigeant de la CGTU connaît une tragédie analogue. Dans l’UFSA, les débats entre syndicalistes sont vifs. Une faible majorité décide de fonder la CGT-Syndicaliste révolutionnaire (CGT-SR), alors que la minorité animée notamment par Le Pen retourne à la CGT, sans gaîté de cœur, mais au nom de l’efficacité. Pendant dix ans, il y anime la minorité syndicaliste révolutionnaire. Ces interventions publiées dans Le Libertaire, dans la presse de la fédération du bâtiment, les congrès de la CGT ou dans Le Peuple pourraient être regroupés selon quelques thématiques :

– la question du travail, des conditions de travail et du malheur ouvrier. Il y dénonce la cupidité patronale, les accidents dont sont victimes les ouvriers, la rationalisation et les nouvelles formes d’exploitation.

– La dénonciation des violences policières.

– La question de l’unité syndicale ; initialement, seule la CGT offre la garantie de l’indépendance du syndicalisme.

– L’action sociale : il déplore l’inaction de la CGT, mais aussi des ouvriers qui semblent absents des luttes et manque de combativité.

– Le pacifisme et l’antimilitarisme qui reviennent fréquemment, ravivant les thèmes de la propagande de la CGT d’avant 1914.

– L’antifascisme : Julien Le Pen est l’un des premiers à tirer des signaux d’alarme dans la CGT après l’accession d’Hitler au pouvoir et plus encore après les émeutes du 6 février 1934.

– L’anticommunisme, qui s’exprime à deux niveaux. Vis-à-vis de l’URSS d’abord. L’URSS est considérée comme un pays privant les travailleurs des droits élémentaires. Mais aussi, et peut-être surtout, face à l’attitude des communistes dans le mouvement syndical. En effet, le choc qu’a représenté le drame de la Grange-aux-Belles demeure inscrit comme une marque indélébile. L’attitude des communistes dans les organisations syndicales et leur caporalisation est l’autre raison de sa condamnation.

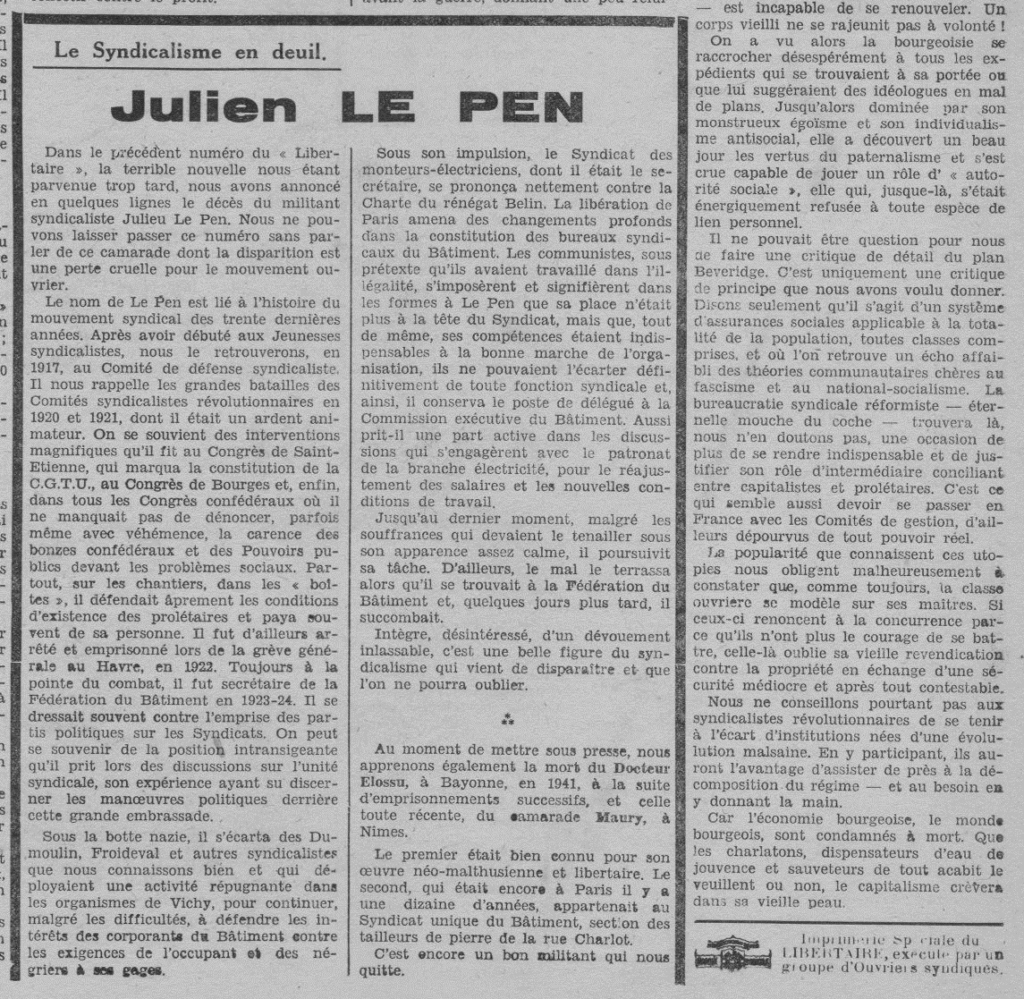

En 1936, en raison de ces éléments, il rejoint la tendance Syndicat, mais contrairement à nombre des membres de l’organisation, il rejoindra la Résistance, refusant l’avilissement du monde ouvrier qu’a été la Charte du Travail. Même si là encore le chercheur est désœuvré : membre de Résistance ouvrière -l’ancêtre de la CGT-FO- les indices de sa participation et de son action sont encore méconnus. Les articles lui rendant hommage évoquent son action dans la Résistance, alors que Julien Le Pen est décédé dans les locaux de la fédération du bâtiment, le 4 février 1945, devenu l’image d’un vieux lutteur à la conscience claire.

⬛ Sylvain Boulouque