Femmes et prison

L’article qui suit condense plusieurs données sur les femmes en prison *. Des indications quantitatives, statistiques ; mais aussi qualitatives : conditions de vie, formation, préparation à la sortie, mal-être, révoltes… * Sources : Les chiffres-clés de la Justice 2020 ; « Genrer et punir », Passe-murailles, n°73, juillet-août 2018 ; « Femmes détenues : les oubliées », Dedans Dehors, n°106, décembre 2019 ; Publications sur oip.org, justice.gouv.fr, insee.fr, parcoursdefemmes.free.fr ; « Un traitement judiciaire différent entre femmes et hommes délinquants », Faustine Büsch, Odile Timbart, Femmes et hommes, l’égalité en question, INSEE 2017 ; L’invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison. Corinne Rostaing, les Cahiers de Framespa, 2017.

Militante dans le secteur sanitaire et social, en Lorraine à la CGT en 1971-1972, puis en région parisienne, à la CFDT de 1973 à 1988, Elisabeth Claude participe à la création du syndicat CRC Santé Sociaux (futur Sud Santé Sociaux). En 1991, elle entre à l’AFPA où elle milite à la CGT ; en 1999, elle est parmi les fondatrices et fondateurs de SUD FPA ; en 2010, comme 1000 autres salarié.es, son contrat de travail est « transféré » à Pôle Emploi et elle milite alors à SUD Emploi. Aujourd’hui retraitée, elle est active au sein de la commission Femmes Solidaires et de l’Union interprofessionnelle Solidaires 93.

Combien de femmes sont détenues ?

Dans le monde méconnu de la prison, les femmes représentent une très petite minorité. Les chiffres diffusés par le ministère de la Justice montrent qu’elles comptent pour 3,6% de la population carcérale au 1er janvier 2019 et 4% au 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2019, 2 534 femmes étaient détenues et 67 525 hommes, pour un total de 70 059 personnes incarcérées. Au 1er janvier 2020, 3157 femmes sont détenues et 79 103 hommes, pour un total de 82360 personnes incarcérées . En 2018, sur 549 412 condamnations, 493 338 concernent des hommes (soit 90 %) et 56 074 des femmes (10%). Cependant, les statistiques produites par le ministère de la Justice manquent cruellement d’informations plus précises quant au sexe des personnes selon les délits et les crimes commis.

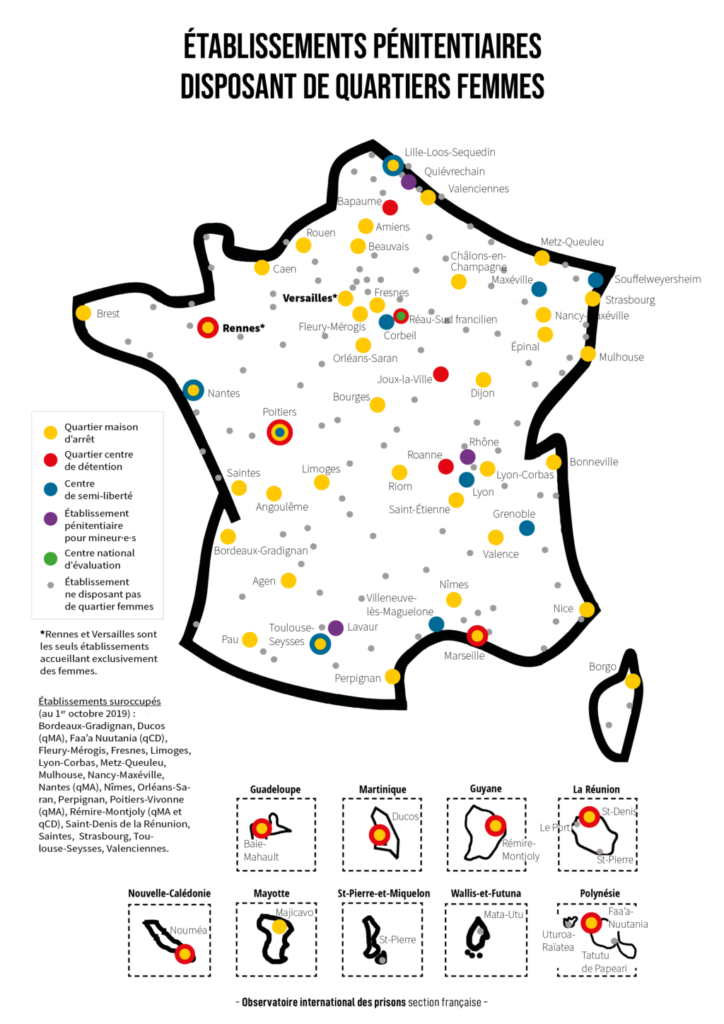

Où sont-elles détenues ?

Deux prisons sont entièrement réservées aux détenues femmes : le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles. En dehors de ces établissements, les femmes sont affectées dans des quartiers à part dans des prisons pour hommes, avec lesquelles elles ne doivent, en principe, avoir aucun contact. Il existe cinquante-cinq quartiers de ce type, allant de 3 ou 5 places (Villeneuve-lès-Maguelone et Saintes par exemple) à 237 (Fleury-Mérogis).

A quel milieu social appartiennent-elles ?

Les femmes incarcérées sont, pour la plupart, issues d’une classe sociale défavorisée : selon l’Observatoire international des prisons, 20% d’entre elles sont illettrées et 50 % ont un niveau d’instruction primaire. 30% sont de niveau secondaire ou supérieur. Rares sont celles qui arrivent en prison après un parcours de vie sans nuages ; ce fait est encore plus sensible que chez les hommes. Beaucoup ont subi des violences, dans l’enfance et/ou dans la vie conjugale. Elles ont souvent été très marquées par des bouleversements dans leur milieu d’origine : décès, séparations, divorces, placements ou situations d’alcoolisme et de violence. Nombreuses sont celles qui ont été suivies pour troubles psychiatriques ou qui sont très désocialisées au moment de leur incarcération.

Quelles sont leurs conditions de vie en prison ?

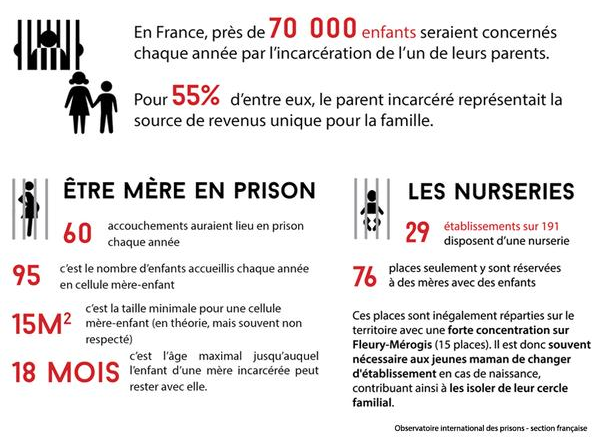

En apparence, les conditions de vie des femmes en détention peuvent être perçues comme meilleures que celles des hommes car la surpopulation y semble inexistante : avec 2 548 places opérationnelles pour 2 534 détenues, elles semblent moins exposées aux conséquences de la surpopulation carcérale. Pourtant, ces chiffres masquent d’importantes disparités et la surpopulation est problématique dans les quartiers pour femmes de nombreuses maisons d’arrêt : par exemple, à Nîmes il y a 50 détenues pour 24 places, soit un taux d’occupation de 208%. Les femmes détenues sont soumises aux règles de la catégorie pénale à laquelle elles appartiennent : prévenue ou condamnée. Elles sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l’encadrement peut comporter des personnels masculins. Le chef d’établissement doit donner une autorisation pour qu’un personnel masculin puisse accéder au quartier ou établissement pour femmes. Les femmes enceintes et les mères incarcérées avec leur enfant – de moins de 18 mois – bénéficient d’un régime de détention spécifique « adapté » à leur situation.

Le très grand isolement des femmes incarcérées

La localisation géographique non homogène des établissements pour peine recevant des femmes complexifie le maintien des liens sociaux ou familiaux. En effet, seuls treize établissements en France peuvent accueillir des femmes condamnées à des peines de plus de deux ans : six sont dans la moitié nord de la France (Rennes, Roanne, Poitiers, Réau, Joux-la-Ville, Bapaume), un seul au sud (Marseille) et six outre-mer. Cet éloignement géographique pose de considérables problèmes de maintien des liens avec les proches. Cette situation a naturellement des conséquences en termes de possibilités de visites et de maintien des relations, notamment avec les enfants alors que les femmes incarcérées sont majoritairement des mères de famille. Ceci rend plus difficile les permissions de sortie, dans la mesure où les détenues ne seront pas hébergées par leur famille et ne sauront où aller.

Le même problème se pose à la sortie de détention quand elles n’ont pas de logement, ni même de possibilité d’hébergement alors que les hommes retrouvent le plus souvent une conjointe et un logement lorsqu’ils sont libérés. Cela a aussi pour effet que les femmes condamnées à des peines de plus de trois ans sont maintenues plus longtemps que les hommes en maisons d’arrêt (souvent entre douze et dix-huit mois) avant d’obtenir une place en centre de détention. De plus, les stéréotypes imposant aux femmes d’être les soutiens des autres membres de la famille entraînent qu’elles accompagnent leurs compagnons ou leurs enfants incarcérés mais l’inverse est beaucoup moins vrai. Généralement, les femmes n’ont de visite que de leurs mères ou de leurs filles ! La rupture avec la famille et l’isolement qui en résulte pour les femmes détenues sont bien plus intenses que celui des hommes.

Un enclavement qui réduit l’accès aux activités

La stricte séparation des lieux d’hébergement des femmes et des hommes s’accompagne, en théorie, d’une possibilité de participer à des activités mixtes. Dans les faits, les « quartiers femmes » au sein des établissements qui accueillent des hommes et des femmes sont généralement enclavés, isolés du reste de la détention, ce qui rend l’accès aux différents services plus difficile pour les femmes. Et ce, d’autant qu’elles doivent être accompagnées dans tous leurs déplacements. Il faut intercaler les mouvements de femmes et leur réserver des créneaux horaires ce qui, de fait, limite leur accès aux services communs comme les ateliers, les salles de formation, la bibliothèque, le gymnase, voire l’unité médicale. Cette même difficulté retentit sur l’organisation du travail en détention : le travail n’est plus obligatoire depuis 1987 mais il reste cependant incontournable pour toutes celles qui ne perçoivent pas de ressources de la part de leur entourage. Car contrairement aux idées reçues, il faut de l’argent pour vivre en prison ; notamment pour « cantiner » les compléments de nourriture et les produits de première nécessité.

La prison reproduit la division du travail en vigueur dans la société : aux femmes, les travaux de couture, de ménage, de cuisine, d’intendance ou de petite manufacture (pliage de cartons, conditionnements divers…). Pour toutes et tous, des salaires dérisoires et extrêmement élastiques selon les tâches et les lieux : ils ne peuvent pas être inférieurs à 1,62€ de l’heure, et oscillent entre 3€ et 6€ bruts de l’heure. Le salaire peut être calculé à l’heure ou à la tâche. Sur ces sommes très faibles, l’Administration pénitentiaire prélève une partie pour les sommes dues aux parties civiles, ainsi que pour le pécule de sortie. Le Code du travail et le SMIC ne s’appliquent pas en prison. Les détenues n’ont aucun recours en cas de perte de leur activité.

On retrouve les mêmes conséquences sur l’offre existante en matière de formation professionnelle. Les possibilités sont moindres en quantité et en diversité. Ce constat n’est d’ailleurs pas limité aux petits établissements. Par exemple, au Centre de détention de Bapaume, où sont incarcérés cent femmes et cinq cents hommes, une seule formation est proposée aux femmes – une « entreprise pédagogique virtuelle » – alors qu’il y en a quatre pour les hommes : peinture, télé-conseil, cuisine et bureautique auxquelles ces dernières pourraient tout à fait aspirer. S’y ajoute le fait que les formations proposées aux femmes restent trop souvent fondées sur des stéréotypes. Le Centre de détention de Rennes propose ainsi des formations, certes axées sur la réinsertion, mais qui se résument, en plus des ateliers pédagogiques, à une formation d’agents de restauration, une autre d’agents de propreté et une troisième de bureautique. La non-mixité oblige également à organiser, avec des horaires décalés, donc avec un coût supérieur, des activités comme la formation au permis de conduire pour que les femmes comme les hommes puissent en bénéficier. Dans ces établissements, les femmes n’ont donc, en pratique, pas accès à la majorité des activités, d’abord pensées pour le plus grand nombre : les hommes.

Des maux liés à l’enfermement

Si les femmes souffrent des mêmes maux liés à l’enfermement que les hommes, d’autres détresses viennent s’y ajouter. En rentrant en prison, outre la liberté, les femmes ont le sentiment de perdre leur identité. La relation spécifique que les femmes ont à leur intimité les rend plus sensibles que les hommes à certaines pratiques comme les fouilles à corps qui sont ressenties comme particulièrement humiliantes. Les sentiments de honte et de culpabilité liés à la détention sont plus intenses chez les femmes et le corps devient le premier lieu d’expression de la plainte : elles somatisent, tombent malades, connaissent des troubles alimentaires ou digestifs. Elles n’ont plus de règles, parfois durant toute leur détention.

Il semble que les femmes s’inscrivent moins que les hommes dans des attitudes protestataires, collectives ou individuelles ; la protestation par la violence s’exerce sur la personne elle-même : états de prostration ou de dépression grave, auto agressions, suicides et tentatives, mutilations, grèves de la faim. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à prendre – et se voir proposer – des psychotropes : 45 % contre 18 %. Cette prise de médicaments apparaît comme une réaction à l’incarcération et un moyen de supporter l’enfermement, de ne plus penser, de tromper le temps par le sommeil et d’éviter les nuits d’insomnies. A cela s’ajoute des problèmes de soins et de santé publique. En France, le VIH/Sida, qui touche 3 à 4 fois plus les détenu·es que les autres, progresse particulièrement parmi les femmes.

Préparer sa sortie s’avère extrêmement difficile. Une fois « dehors », la réinsertion pose encore davantage de problèmes que pour les hommes parce qu’elle a été moins préparée « dedans ». Outre la blessure intérieure qui tarde à se refermer (quand elle se referme), la stigmatisation (aujourd’hui encore les femmes incarcérées sont plus mal perçues par la société que les hommes), parfois le rejet des proches, il y a l’avalanche des démarches à entreprendre pour retrouver un logement, une formation, un emploi (le plus souvent sans qualification). Pour beaucoup d’ex-détenues, du succès de cette réinsertion dépend les retrouvailles avec un (des) enfant(s) dont la garde leur a été retirée. Alors, après l’euphorie de la liberté, vient l’angoisse, le doute, la peur de retomber dans la délinquance…

Les femmes en prison se révoltent-elles ? S’évadent-elles ?

Il y a peu d’exemples de mutineries car les femmes ont tellement intégré de règles qu’elles se défendent peu. Cependant, on peut citer la révolte des femmes à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en avril 2016. Déclenchée par la mise en place d’un nouveau logiciel, les conditions de vie se durcissent, avec notamment le passage de deux à une seule promenade par jour. Les femmes refusent de remonter de promenade, tambourinent sur les portes et écrivent lettres et pétition.

Les évasions sont elles aussi exceptionnelles, en raison notamment de l’isolement et du manque de solidarités extérieures.

Crimes et délits : quelles spécificités ?

Le caractère de la délinquance et le profil type des femmes incarcérées restent assez différents de ceux des hommes. Il faut toutefois regretter le peu d’études existant sur ce sujet. Les informations fournies par l’Administration pénitentiaire font apparaître une surreprésentation des femmes dans le trafic de stupéfiants et dans les crimes de sang – notamment les crimes intrafamiliaux, en particulier contre les enfants. Rappelons, à cet égard, la distinction entre infractions « nobles » et « ignobles » qui sévit en prison et la hiérarchie entre les détenu·es qui en résulte… Nous pouvons ainsi souligner que l’infanticide déclenche des comportements de haine, de mépris et de harcèlement. Cependant, il serait de moins en moins justifié de parler d’une délinquance féminine spécifique. On note, en effet, une évolution des faits de délinquance chez les jeunes filles. Cette évolution a également été soulignée, en 2009, par les responsables des établissements de Fleury-Mérogis et de Rennes qui faisaient état de l’apparition, depuis quelques années, de phénomènes de bandes, de caïdat et de trafic dans les quartiers pour femmes. Comportements très perturbateurs de la détention qui posent d’importantes difficultés au personnel pénitentiaire.

Y a-t-il une plus grande clémence des juges ?

Les femmes seraient, la plupart du temps, considérées comme des complices, entraînées par des hommes plus que par leur propre volonté. De plus, la question de la maternité va inciter les juges à une plus grande clémence. A l’inverse, constate un autre avocat, Me Jean-Louis Chalanset, « lorsqu’elles sont vraiment tenues pour responsables, pour trafic de stupéfiants, proxénétisme aggravé ou dans les affaires politiques et de terrorisme, elles reçoivent des sanctions plus lourdes et sont traitées plus durement ». On constate aussi que, plus on avance dans la chaîne judiciaire et pénale, plus le taux de féminisation diminue : elles sont 18 % des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie, 15 % de celles et ceux faisant l’objet d’une réponse pénale, 10 % de ceux et celles poursuivi·es devant un tribunal et moins de 4 % de la population carcérale. Ce traitement judiciaire différencié, en apparence plus clément envers les femmes, repose en partie sur trois facteurs : la nature des infractions commises, la complexité de l’affaire (approchée par le nombre d’infractions) et le passé plus ou moins délinquant de l’auteur de l’infraction. Par ailleurs, le faible nombre de condamnations pénales ne veut pas dire qu’il n’y pas de contrôle social, mais simplement que ce contrôle s’exerce dans d’autres espaces (au domicile par l’entourage, par exemple) et d’autres temps (en amont des violences, par des punitions plus précoces et un conditionnement à l’obéissance et à la soumission beaucoup plus fort pour les petites filles que pour les petits garçons).

Élisabeth Claude *

* Pour prolonger la réflexion : Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité, Natacha Chetcuti-Osorovitz, Editions La dispute, 2021 ; « Pour un féminisme anticarcéral », Pierre par Pierre, n°3, juin 2021 (genepi.fr) ; Penser la violence des femmes, Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Editions La Découverte, 2012.