1962-1984 : la CGT et le Programme commun de gouvernement

Signé en 1972 et défunt en 1977, le Programme Commun n’aura vécu que cinq petites années. Il en fut néanmoins vendu plus d’un million d’exemplaires ! Mais sa gestation comme sa postérité nous entraînent bien au-delà de ces deux bornes. Car cet épisode est à la fois l’aboutissement ultime et l’impasse avérée de la structuration du mouvement ouvrier français, construite dans le souffle de la Révolution russe à partir de 1917. Structuration basée sur un courant supposé réformiste et un courant supposé révolutionnaire dont la confrontation fait l’essentiel de l’histoire ouvrière de notre pays. La mainmise sur la CGT en étant un des enjeux décisifs. Nous ne pourrions avancer dans la compréhension de cette étape de la confrontation entre socialistes (SFIO) et PCF dans et contre la CGT sans un profond retour aux origines. Ce qui nécessite aussi de revisiter sur le temps long les rapports entre CGT et PCF. C’est ainsi qu’il faut accepter que cet article tente d’expliquer la CGT d’un point vue interne, ce qui ne signifie naturellement ni justification ni approbation des faits ici relatés trop brièvement. Dernier avertissement : certain∙es vont peut-être trouver que je donne trop de place au rôle des individus. Pourtant dans l’univers stalinien, la position du chef est souvent décisive.

Jean-Yves Lesage, ouvrier d’imprimerie, est syndiqué CGT depuis 1979 et animateur du blog communisteslibertairescgt.org

1921-1947 : CGT et PCF

Le rôle important des anarchistes et des syndicalistes révolutionnaires (SR) de la CGT dans la fondation du Parti communiste (PC) en 1920 a été largement gommé dans l’historiographie officielle [1]. D’une part, parce qu’ils étaient rétifs à la mainmise du parti sur les syndicats, inscrite dans les fameuses « 21 conditions d’adhésion » des PC à la IIIème Internationale fondée à Moscou [2] ; aussi, parce que nombre de syndicalistes révolutionnaires quittèrent ou furent exclus rapidement du PC pour s’être opposés à la phase dite de « bolchevisation », vécue comme une extrême caporalisation. Bref, leur contribution a pu être facilement gommée mais elle doit rester dans nos mémoires. En 1921, la première scission de la CGT voit les réformistes de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) garder la majorité quand communistes et beaucoup d’anarchistes et de SR se retrouvent dans la CGT-U. Mais la mise en œuvre de la « bolchevisation » dans la CGT-U conduit rapidement à la rupture entre les « bolchos » et les autres. La stalinisation ajoutant progressivement une chape de plomb dans la CGT-U. Une quatrième condition (la défense inconditionnelle de la révolution russe) sera transformée en défense du stalinisme et jouera un rôle fondamental dans la psychologie des militants [3].

En 1933, la défaite sans combat des puissants partis socialiste et communiste allemands force néanmoins les partisans de l’Internationale communiste à renoncer au concept de « social-fascisme ». Avec la poussée fasciste en France en février 34, les travailleurs∙ses et les militant∙es de base expriment leur besoin d’unité. La CGT est réunifiée en 1935, dans un rapport de force favorable aux socialistes. La CGT peut alors jouer un rôle crucial durant la grève générale de 1936, tant pour engranger des succès revendicatifs bien réels que pour éteindre tout développement révolutionnaire de la situation. Rapidement, le gouvernement socialiste annonce « la pause », puis des contre-réformes. En 1939, refusant de condamner le pacte germano-soviétique, le PC est interdit et ses militant∙es, pourchassé∙es, sont méthodiquement exclu∙es de la CGT, avant même la Débâcle et l’Occupation. Les animateurs de la tendance anti-communiste de la CGT passent à la Collaboration. Mais les conditions de la Résistance à Vichy et à l’occupant nazi élargissent, dans la SFIO, le champ d’action des militants les plus endurcis, les plus à gauche et, en 1943, une conférence secrète reconstruit la CGT sur une base de parité entre communistes et socialistes (les accords du Perreux). Pendant ce temps, à Yalta, Staline et Roosevelt se partagent déjà l’Europe… Les communistes français peuvent rêver de révolution, mais pas la faire. A la Libération, les communistes, boosté∙es par leur implication dans la Résistance et le prestige de l’URSS dans la défaite nazie se retrouvent en position très majoritaire dans la plupart des instances fédérales et départementales de la CGT. Les socialistes se regroupent dans la tendance Force ouvrière. L’affrontement entre les USA et l’URSS, qui va structurer la géopolitique pour cinquante ans, débouche en 1947 sur une nouvelle scission, laissant les militants du PCF dans une position totalement hégémonique au sein de la CGT. Le réflexe anti-stalinien et les exclusives dont ils/elles sont victimes poussent vers FO des militant∙es trotskystes et anarchistes.

1947 – 1958 : puissance et impuissance du stalinisme

Contrairement à une lecture simpliste qui serait aveugle aux combats politiques internes [4] et à une vision caricaturale du lien PCF/CGT, il faut comprendre le contexte d’hégémonie sociale, politique, intellectuelle et artistique exercée alors par le stalinisme. Les anarchistes et les trotskystes connurent certes quelques succès éphémères, mais vite minés par les luttes intestines. La SFIO possède encore quelques bastions ouvriers mais va se déconsidérer en menant la guerre brutalement contre les luttes de la décolonisation. Cela est difficilement chiffrable, mais on peut estimer que des dizaines de milliers de permanents et permanentes travaillent dans les différents appareils gravitant autour du PCF : élu∙es, Mouvement de la paix, organisations de jeunesse, de femmes, de locataires, de paysans, éditions, presse… la CGT étant, bien sûr, le joyau de la couronne. Il faut ajouter les milliers d’emplois dans les mairies. Des militants et militantes de base aux plus hauts dirigeants, une immense machine de promotion sociale, étroitement contrôlée par la « section des cadres », compile les biographies des militants et militantes qui seront, ou pas, « appelés à de nouvelles responsabilités » selon l’expression consacrée. Et dans ce déroulement de carrière, il est tout à fait habituel de passer d’un poste dans une organisation de masse à un poste dans le parti et vice-versa. Plus encore, du communal au national il faut être tout à la fois dirigeant d’une organisation de masse et dirigeant politique. A ce stade, la vision d’une courroie de transmission doit être abandonnée au profit d’une osmose [5] entre la CGT et le PCF. Habilement, le Bureau confédéral de la CGT, après la scission FO, reste dans l’esprit des accords du Perreux, méticuleusement composé à 50 % de non-communistes. Mais trouver assez de chrétiens de gauche et de socialistes pour une même parité aux échelons inférieurs n’aurait pas été possible si jamais elle avait été souhaitée… Avoir un socialiste et un chrétien de gauche dans une Commission exécutive suffisait bien à la façade « unitaire »…

La guerre froide place les deux grands partis de l’Ouest, le PCF et le PC italien, au cœur du conflit Est-Ouest. Avec des scores électoraux qui tournent entre 20 et 25 % des voix, le PCF est néanmoins impuissant à peser sur les politiques nationales. Il avait pourtant pris goût aux possibilités offertes par la présence ministérielle dans les gouvernements issus de la Libération et nombre de ses hauts responsables (Cégétistes) sont des interlocuteurs incontournables, quoique discrets, de la planification économique par l’État sous la 4° République. Mais ses dirigeants comme ses militants et militantes payent cher des actions résolues contre le Plan Marshall, la guerre en Indochine, les luttes sociales : répression syndicale et licenciements collectifs de grévistes, clandestinité, procès, prison qui font perdurer la fiction d’un parti révolutionnaire. En 1956, l’entrée des chars soviétiques en Hongrie va porter un coup dur à cette hégémonie sociale et culturelle, favorisant l’émergence progressive d’une gauche antistalinienne. Le PCF soutient l’opération soviétique, mais au Bureau confédéral de la CGT, les non-communistes se battent pied à pied et obtiennent une demi-victoire : la confédération n’aura pas d’expression et laisse libres ses syndicats de s’exprimer. Dans les cercles dirigeants PCF/CGT, dans le secret des conciliabules, nombre de cadres expriment leur malaise et comprennent, non seulement qu’ils vont payer au prix fort la répression en Hongrie mais plus encore, que « la patrie du socialisme » ne peut plus être le modèle unique. Mais l’esprit de discipline (et les sanctions impitoyables en interne) maintiennent l’unité de façade. Pourtant, la même année, lors du 20ème congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, Khrouchtchev lui-même lève un petit bout du voile sur la réalité des crimes staliniens !

En 1958, le coup de force qui ramène De Gaulle au pouvoir est analysé comme un prélude à un putsch fasciste ; cette erreur supplémentaire d’appréciation va pousser la direction communiste à remettre au goût du jour une politique plus indépendante de Moscou et plus unitaire. Thorez, immuable Secrétaire général du Parti, avait déjà lancé un ballon d’essai dans un interview au Times en 1946, surfant sur la puissance électorale du PCF, évoquant une voie française vers le socialisme passant par une extension démocratique progressive qui épargnerait à la France le prix d’une révolution. C’est cette ligne, qui va s’affirmer progressivement, dont le Programme commun sera l’aboutissement.

1962 – 1968 : la voie démocratique au socialisme

Sans entrer dans le détail des affrontements et exclusions de dirigeants de premier plan à la direction du PCF, retenons cet élément : l’ascension parallèle, même s’ils ne sont pas de la même génération, de Waldeck Rochet et de Georges Séguy. Trois anecdotes sur Rochet : en 1931, il revient de l’école des cadres de Moscou avec la réputation d’avoir rabroué durement ceux qui, dans le groupe des français, avaient exprimé des doutes. Cela lui vaut une promotion immédiate à la tête de la région lyonnaise, puis une affectation auprès de Renaud Jean, dirigeant paysan très connu mais dont l’esprit de discipline n’était pas suffisant. En 1932, candidat aux législatives, il se maintient au second tour contre le candidat de la SFIO, conformément aux consignes dites « troisième période », durant laquelle le concept de « social-fascisme » était le leitmotiv des PC. Il perd alors plus de la moitié de ses électeurs. Il tire probablement une leçon de cet échec, puisque l’année d’après, il organise la présence minoritaire de communistes sur une liste SFIO. Désavoué par le Bureau politique, c’est Benoît Frachon (dirigeant de la CGT-U et futur Secrétaire général de la CGT) qui vient expliquer aux militants ce blâme. Blâme qui n’aura, curieusement, aucune conséquence sur la carrière de Rochet, qui entre au Comité central en 1936. Le virage unitaire était déjà dans l’air du temps, sous l’influence du conseiller (secret) soviétique auprès de la direction française.

C’est en 1962 que le Comité central, réuni à Bezons, officialise le projet d’Union de la gauche autour d’un programme. Le PCF, fort de sa place dominante à gauche, pense que l’unité se fera derrière lui et sous son contrôle politique. Réussir l’union pour une majorité électorale nécessite, bien sûr, d’assouplir non seulement la ligne générale mais aussi les façades. Qu’à cela ne tienne. Progressivement, c’est le projet de la construction d’un socialisme à la française, étape par étape, démocratisation par démocratisation, nationalisation par nationalisation, élection après élection, qui prend corps. Quitte, en interne, à rassurer les militants et militantes : la ligne officielle est une nécessité, le jour venu, il faudra toujours prendre les fusils… Un des rares opposants au coup de force de De Gaulle en 58 est François Mitterrand. Honni par les militant∙es de base du PCF pour ses positions ministérielles pendant la guerre d’Algérie, il crée et anime en 1965 la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), qui regroupe cinq réseaux sociaux-démocrates, y compris la SFIO. L’année 64 sera décisive : juste avant de mourir, Thorez écarte Servin et Casanova de sa succession : trop « droitiers ». Mais il écarte aussi les plus prosoviétiques autour de Duclos, et donne la direction du PC à Rochet qui lui paraît capable de réaliser l’exploit : faire évoluer le PCF, sans rompre avec la direction soviétique. Equation bien improbable, d’autant qu’en 64, Brejnev écarte Khrouchtchev, referme la parenthèse et replonge le mouvement communiste international dans une glaciation morbide. Notons enfin que, toujours en cette année 64, la CFTC chrétienne se transforme en CFDT, sous l’influence de chrétiens de gauche et de militants du PSU (fondé en 1960), preuve qu’il se développe un mouvement ouvrier combatif et antistalinien.

Et Rochet fait le job ! En 65, il dénonce publiquement le soutien apporté à De Gaulle (contre Mitterrand) par les soviétiques, qui n’ont d’yeux que pour sa politique tenant plus ou moins la France à l’écart des ambitions américaines. Et quelques rencontres secrètes plus tard entre des dirigeants CGT/PCF et Mitterrand, celui-ci devient le candidat unique de la gauche [6], après l’échec de Gaston Defferre à construire une alliance de la SFIO avec les centristes. Dans un geste symétrique, Benoît Frachon [7] va préparer soigneusement Georges Séguy, qui est entré en 1956 au Bureau politique, pour sa relève à la direction de la CGT en le faisant entrer au Bureau confédéral cette même année 65. Ainsi Georges Séguy, « plus jeune déporté politique », plus jeune membre du Bureau politique, devient, 9 ans plus tard, plus jeune membre du Bureau confédéral, après une rapide carrière dans la CGT Cheminots. Il prendra la fonction de Secrétaire général en 1967. Mais avant ça, l’année 66 est riche d’évènements : un accord d’unité d’action sur un programme revendicatif est signé entre la CGT et la CFDT. Il va faciliter le déploiement de journées de grèves massives. La même année, Aragon prend la défense de deux écrivains soviétiques en procès à Moscou et le Comité central d’Argenteuil affirme l’importance de la liberté de création artistique et scientifique (sauf pour les sciences sociales où le parti doit veiller au vrai !). La rupture est néanmoins considérable si l’on se souvient que les sciences socialistes permettaient aux vaches de Lyssenko de produire plus de lait [8]… Et l’année se termine sur un accord de désistement réciproque entre PCF et FGDS qui, déjà, profitera davantage aux socialistes (et leurs alliés du PSU) qu’aux communistes.

Grandes grèves dans le secteur privé, mobilisation monstre contre les ordonnances détricotant la Sécurité sociale, 1967 est une année où la colère monte. 1968, pour la CGT, commence avec le Printemps de Prague [9], soit l’espoir de voir surgir un socialisme « à visage humain ». Car c’est la CGT qui préside la Fédération syndicale mondiale (FSM), dont le siège est justement à Prague. Les français ont donc des informations de première main et Rochet apporte son soutien aux camarades tchèques. Le 11 mai, après la nuit des barricades au Quartier latin, c’est Georges Séguy qui donne la ligne, en proposant une journée de grève qui rallie tout le monde pour le 13. Séguy comprend très vite que Mendès-France comme Mitterrand veulent profiter de la « chienlit » et de l’effacement du Général De Gaulle, pour tenter leur chance en solo, sans les communistes, voir en les écartant. Il en conclut que la grève générale doit se limiter à engranger un maximum d’acquis, car la question du pouvoir ne saurait être posée au détriment du PCF. Quant aux « gauchistes », ils sont en train de devenir l’obsession de la direction, car le virage stratégique de la transformation révolutionnaire par étape, liant luttes et élections, laisse une place béante à gauche dans la jeunesse et chez les travailleurs et travailleuses. En 68, 69, les centaines de milliers d’adhésions nouvelles à la CGT semblent pourtant donner quitus aux choix de Séguy [10]. Ajoutons que la revanche électorale de la droite, lors des législatives de juin 68, donne pleinement crédit aux discours anticasseurs de la CGT. La claque électorale à gauche oblige Mitterrand à s’effacer, la FGDS implose, et la SFIO reprend la main. A l’international, l’écrasement du Printemps de Prague par les troupes soviétiques est clairement condamné, mais sans grande conséquence concrète dans la propagande et les pratiques militantes. Rochet meurt, de chagrin dit-on parfois, d’une longue maladie surtout. Et la condamnation est vite « oubliée », le PCF s’inclinant devant la « normalisation » soviétique. Dans la FSM, la CGT et la CGIL [11] dénoncent l’intervention soviétique. Louis Saillant, Secrétaire général de la FSM, parvient même à faire adopter cette position par l’exécutif de la FSM, mais la pression sur lui est énorme.

1968-1984 : le piège se referme

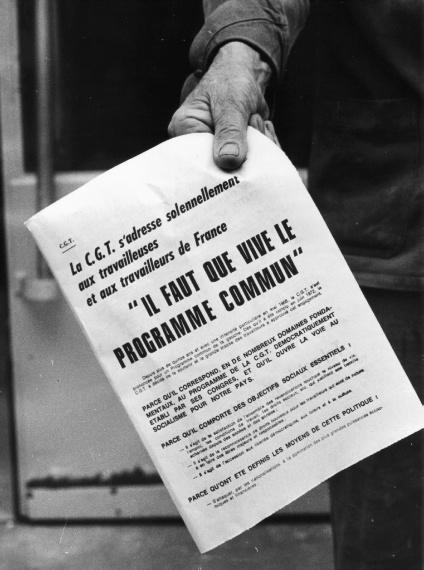

En 1969, le décès de Pompidou, qui avait succédé à De Gaulle, donne au PCF une réassurance bienvenue : Duclos frôle les 22 % quand Deferre, pour la SFIO, tombe à 5 %. C’est, de toute évidence, le moment de reprendre la main. La CGT met en avant la nécessité d’un programme d’union pour la gauche lors de ses 37 et 38ème congrès (1969 et 1972). En 1971, le PCF met sur la table un projet de programme pour des changements démocratiques, connu sous le titre Changer de cap. Le PS, (re)fondé à Epinay la même année, sur les ruines de la SFIO, dirigé par Mitterrand, fera le pari d’une alliance à son profit : l’union sera un combat ! Le Programme commun est définitivement signé en 1972, année où Louis Saillant, quittant Prague et la FSM, est réélu au Bureau confédéral, preuve d’une certaine obstination à condamner la mise à mort des espoirs de régénération du « socialisme réel ». La CGT fera son possible pour que la CFDT et la FEN s’engagent également autour du Programme commun dont elle va faire son étendard au détriment de l’action immédiate.

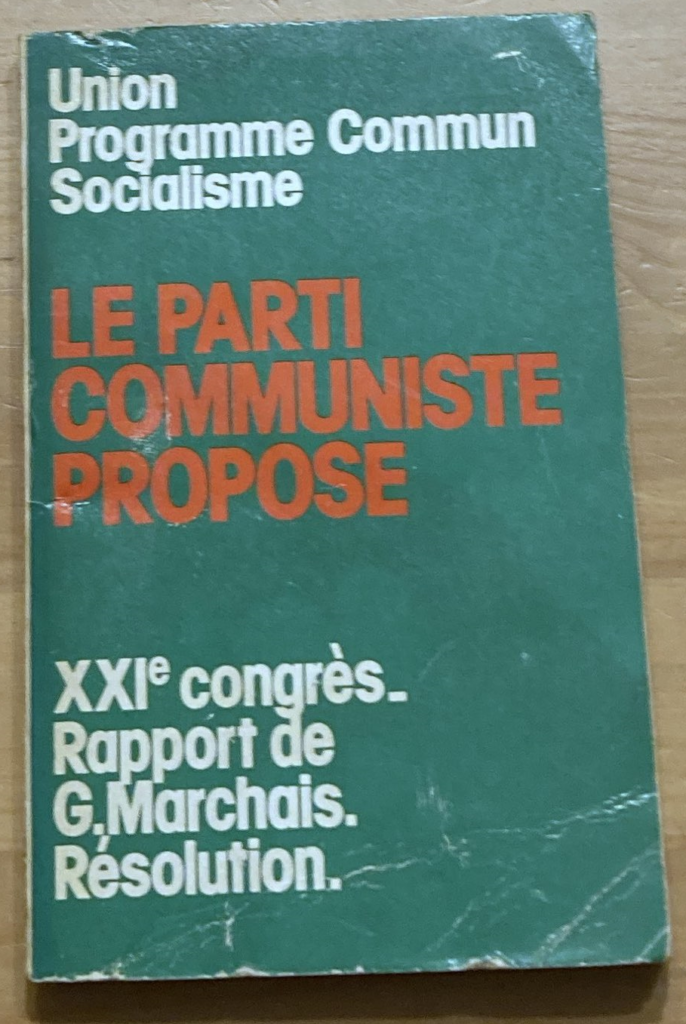

1972 est aussi l’année où Georges Marchais devient Secrétaire général du PCF. Les membres du BP sont consultés individuellement sur cette hypothèse attendue, puisque Rochet est gravement malade depuis 1969. Les membres communistes du Bureau confédéral de la CGT sont également consultés. Beaucoup sont encore d’anciens Résistants et le passage de Marchais par le Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne pose problème : Frachon se serait clairement opposé, Séguy aurait fait part de ses interrogations… En 1973, les législatives accordent au PS une seconde vie : il talonne le PCF, qui dépasse encore les 21 % mais ne progresse pas. Les adversaires de l’union, à bas bruit dans un premier temps, en profitent pour tirer la sonnette d’alarme. L’année suivante, le score inespéré de Mitterrand à la présidentielle semble pourtant valider une nouvelle fois la démarche unitaire et la voie pacifique au socialisme, qui devient l’objet de théorisations importantes et de polémiques supplémentaires avec l’extrême-gauche après le renversement d’Allende au Chili. Dans les mêmes années, le retour à la démocratie parlementaire en Espagne, Grèce et Portugal conforte encore le choix de la voie électorale. A laquelle s’ajoutent des réflexions intégrant l’autogestion, terme jusqu’ici réservé au PSU et à la CFDT [12]. Avec Antoinette, la CGT tente d’intégrer la montée du féminisme. Mais le piège se referme petit à petit sur le PCF et sur la CGT avec. Car si le programme commun crée un véritable espoir populaire, c’est bien au PS que profite l’accord. Le « peuple de gauche » espère alors que l’attelage garantit que le PS applique le programme, en s’épargnant la crainte du totalitarisme.

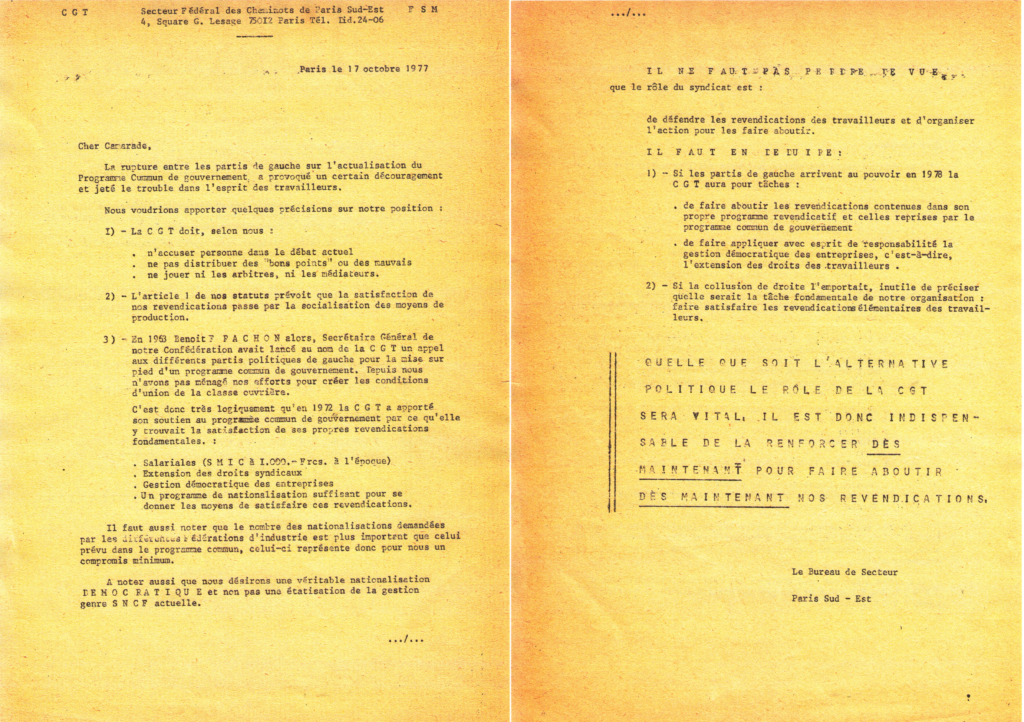

Curieusement, alors que sur le plan politique le PCF s’engage dans l’eurocommunisme avec les PC italien et espagnol, le Comité de liaison CGT-CGIL, qui permet à la CGT d’avoir des portes d’entrée dans l’Europe en construction, est brisé par les initiatives de Krasucki [13]. Les pro-soviétiques n’ont pas dit leur dernier mot… Dans un débat télévisé, Duclos, mal à l’aise face à un dirigeant du Parti communiste italien expliquant la ligne du compromis historique avec la Démocratie chrétienne, lâchera l’accusation suprême : réformiste ! La tentation eurocommuniste culmine en 1976, au 22ème congrès, avec « l’abandon de la dictature du prolétariat » et l’immense meeting Porte de Pantin où Berlinguer (dirigeant du PCI) et Marchais sont acclamés. Mais après la mort de Jean Kanapa qui portait politiquement Marchais vers cette ouverture, le PCF réalise qu’il perd des plumes au profit du PS. Impensable de devenir une force d’appoint dans un gouvernement Mitterrand, d’autant que cette perspective inquiète les soviétiques ! Le PC brise l’unité autour d’une pseudo actualisation du Programme commun, après les municipales de 1977 qui profitent à toute la gauche (le PCF rate de peu la mairie de Paris !) mais surtout au PS. En 1978, la campagne du premier tour des législatives tourne au pugilat contre le PS, avant un retournement étourdissant pour une alliance de second tour. De quoi perdre militants et militantes, électeurs et électrices, d’abord sur sa droite puis sur sa gauche ! La même manœuvre se renouvellera pour la présidentielle de 1981. En 1978, Séguy pousse le 40ème congrès de la CGT vers plus d’ouverture et recommande un retour au syndicalisme de terrain, à contre temps de l’involution du PC. Désavoué dès le 41ème congrès, en 1982, il passera la main, sans combattre publiquement Krasucki, conscient d’être dorénavant minoritaire dans la direction de son parti, et dans la direction syndicale, mais se refusant à toute polémique, en militant discipliné. Il reste cependant membre de la direction confédérale et utilise son aura pour fonder l’Institut d’histoire sociale de la CGT ; Institut qu’il utilisera pour approfondir sa vision d’une CGT unitaire et pluraliste.

L’année 79 sera marquée par le soutien de Marchais à l’invasion russe en Afghanistan et la validation du « bilan globalement positif » des pays dits socialistes par le 23ème congrès du PCF. Elle est aussi marquée par le lancement d’une pétition qui fera beaucoup d’agitation dans la CGT : « Union dans les luttes ». Regroupant des militants PC/PS CGT/CFDT/FEN, alors que le « recentrage » de la CFDT est déjà acté, elle se prévaut de 160 000 signatures pour exiger le retour à l’unité d’action et l’union de la gauche pour battre Giscard en 81. Puis, le surgissement de Solidarnosc en Pologne va également percuter de plein fouet la CGT, favorisant l’offensive politique des courants réformistes comme d’extrême-gauche. En 1981, malgré une campagne longue et puissante du PCF, qui sera qualifiée de misérabiliste par les opposants, Marchais tombe à 15 % au premier tour de la présidentielle. La nomination de quatre ministres communistes, dans une euphorie générale, retardera l’ouverture des bilans. La première année, la gauche réalise quelques vraies mesures populaires. Mais elle va rapidement mettre la CGT en défaut. Après des années à tout miser sur la victoire de la gauche, les militants et militantes sont gagné∙es par un certain attentisme. Et puis, il ne faut pas gêner les ministres communistes en étant trop impatients. Les communistes se retrouvent en porte-à-faux dans les luttes qui éclatent (automobile mais surtout sidérurgie). Au final, la CGT paraît mettre le frein sur les luttes là où elles surgissent. Et quand arrive l’inévitable « tournant de la rigueur » puis, tardivement, le retrait des ministres communistes, en 1984, Krasucki organise une violente bataille de rue, soigneusement orchestrée, autour de SKF, usine occupée, signant le retour à une ligne violemment anti-PS.

Conclusion

La principale leçon politique de cette longue période est qu’il n’y a pas plus de voie pacifique au socialisme que de voie autoritaire. La crispation prosoviétique n’était pas une réponse révolutionnaire aux dérives réformistes, bien réelles, de la plupart des eurocommunistes. En taxant d’anticommunisme tous les antistaliniens, la CGT s’est privée de milliers de travailleurs.ses et militant∙es combatifs et combatives, qui auraient pu jouer un rôle décisif dans les débats. Car il n’ y a pas d’autre voie que celle de la Charte d’Amiens autour d’un syndicalisme révolutionnaire rénové. Un syndicalisme attaché à la « double besogne » dans le cadre d’un projet d’expropriation capitaliste et d’autogestion sociale, économique et politique ; ce qui passe par le rassemblement des forces combatives aujourd’hui dispersées dans la CGT, la FSU, Solidaires et quelques secteurs de FO. La CGT a réussi à se déconnecter suffisamment du PCF pour ne pas sombrer complètement avec lui. Mais ces débats stratégiques ne sont pas tranchés entre « néo-stals » et réformistes, laissant l’image parfois d’une confédération sans boussole. D’où l’importance de porter en interne des propositions alternatives sur les pratiques et les orientations [14].

Jean-Yves Lesage

[1] Voir Fernand Loriot, le fondateur oublié du Parti communiste, Julien Chuzeville, Editions L’Harmatan, 2012 et Un court moment révolutionnaire – la création du Parti communiste en France (1915-1924), Julien Chuzeville, Editions Libertalia, 2017.

[2] Les trois conditions du IIème congrès, en juillet 1920, à propos des syndicats :

N°2. « Toute organisation désireuse d’adhérer à l’Internationale Communiste doit régulièrement et systématiquement écarter des postes impliquant tant soit peu de responsabilité dans le mouvement ouvrier (organisations de Parti, rédactions, syndicats, fractions parlementaires, coopératives, municipalités) les réformistes et les « centristes » et les remplacer par des communistes éprouvés, – sans craindre d’avoir à remplacer, surtout au début, des militants expérimentés, par des travailleurs sortis du rang. »

N°9. « Tout Parti désireux d’appartenir à l’Internationale Communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés, dont le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme. Leur devoir sera de révéler à tout instant la trahison des social-patriotes et les hésitations du « centre ». Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l’ensemble du Parti. »

N°10. « Tout Parti appartenant à l’Internationale Communiste a pour devoir de combattre avec énergie et ténacité l’« Internationale » des syndicats jaunes fondée à Amsterdam. Il doit répandre avec ténacité au sein des syndicats ouvriers l’idée de la nécessité de la rupture avec l’Internationale Jaune d’Amsterdam. Il doit par contre concourir de tout son pouvoir à l’union internationale des syndicats rouges adhérant à l’Internationale Communiste. »

[3] La défense de l’URSS sera un boulet politique au pied du PCF mais aussi des trotskystes qui se déchireront sur cette question. L’inconditionnalité exigée par les staliniens va créer plusieurs générations de militants que l’esprit de discipline réduira au silence et au mensonge au nom d’un suprême idéal…

[4] Les « grèves insurrectionnelles » de 47/48 ont fracturé la direction stalinienne. Poussées par une base frustrée d’avoir désarmé les milices patriotiques à la Libération, elles furent combattues par les directions des appareils PCF/CGT. A ce propos lire Guerre froide, Grèves rouges – les grèves « insurrectionnelles » de 1947, Robert Mencherini, Editions Syllepse, 2017.

[5] Le terme pudique et familier pour parler dans la CGT du PCF, et réciproquement, est alors « la maison d’en face ». On est chez nous dans les deux cas…

[6] C’est aussi l’occasion pour la direction de faire le ménage dans l’Union des étudiants communistes (UEC) en excluant à tour de bras les pro-italiens, les maos, ainsi que le cercle Sorbonne animé par Alain Krivine, qui refusent cette candidature de compromis. L’offensive de la direction met ainsi fin à l’entrisme des « pablistes » dans le PC français et, paradoxalement, permet de lancer la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) qui jouera un rôle certain parmi la jeunesse soixante-huitarde.

[7] Benoît Frachon, jeune anarchiste, suspecté d’avoir posé une bombe dans sa jeunesse, est un personnage ! Le seul qui négociera pour la CGT en 36 et en 68. En 1940, il refuse de rejoindre Bruxelles avec Thorez pour être exfiltré à Moscou. Il dira toujours qu’il s’est juste « trompé de train »… Ce qui fera de lui le principal dirigeant de la Résistance communiste en France, avec Duclos.

[8] Trofim Lyssenko (1898-1976), promoteur de théories « scientifiques » fumeuses en vigueur sous le stalinisme.

[9] Voir « Le 5 janvier, 1968 commence à Prague », Robi Morder, Les utopiques n°7, printemps 2018 [Note Les utopiques].

[10] On comprendra que l’objet de cet article n’est pas de revenir sur l’analyse des potentialités de la grève générale de 68.

[11] Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

[12] Dans les puissantes manifestations parisiennes des années 70, où la classe ouvrière est encore prépondérante, la CGT, majoritaire dans la rue comme dans les boites, chante le slogan « union-action-programme commun ». La CFDT s’en démarque, en chantant « union-action-autogestion » quand, en fin de cortèges et non sans affrontements violents entre Services d’ordre (SO), les groupes d’extrême-gauche chantent « une seule solution la révolution ». Joueur, le SO CGT reprend alors le slogan, en y ajoutant simplement « un seul moyen le programme commun », ce qui est plus finaud que le traditionnel « il est pourri le régime à Giscard, il nous envoie ses flics et ses gauchards ».

[13] Henri Krasucki : jeune Résistant et déporté comme Séguy, il devient secrétaire de l’Union départementale CGT de la Seine en 1949. En 1953, il entre au Bureau fédéral de la Seine du PCF, puis, en 1956, au Comité central du PCF. En 1961, il entre au Bureau confédéral de la CGT, puis devient directeur de La Vie ouvrière. En 1964, il est membre du Bureau politique du PCF. Il succède à Georges Séguy en 1982, lors du 41ème congrès à Lille, et va rester dix ans à la tête de la CGT. Il est dans la continuité « stalinienne », mais paradoxalement, voue une véritable haine secrète envers Georges Marchais (lire la biographie Henri Krasucki 1924-2003, Christian Langeois, Editions du Cherche Midi, 2012).

[14] Lectures pour aller plus loin : hélas, nombre de dirigeants staliniens n’ont rien écrit des secrets internes à leurs organisations. Séguy fait exception de ce point de vue.

Georges Séguy : Ce que la vie m’a appris, Editions de l’Atelier, 2017. Transcription d’un long entretien enregistré tardivement, on découvre un Séguy touchant et exaspérant à la fois, qui revisite toute son histoire (donc celle de son parti et de son syndicat), sans tout dévoiler bien sûr, mais reconnaissant maintes erreurs, parfois à mots couverts. Reste un indépassable pour lui : l’anticommunisme, qu’il ne saura jamais distinguer de l’antistalinisme.

Jean-Louis Moynot : Vrai fils de patron, ingénieur, chrétien de gauche, il entre au Bureau confédéral de la CGT en 1967 (avec Séguy), grâce au quota des non-communistes. Profondément mais sincèrement réformiste, son témoignage est précieux : S’émanciper – Une vie de recherches, Editions du Croquant, 2017.

La CGT (1975-1995) : un syndicalisme à l’épreuve des crises, Editions l’Arbre bleu, 2019 : un ouvrage de contributions croisées d’historiens et de militants sous la direction de Sophie Béroud et Michel Pigenet avec l’IHS-CGT. Inégal mais très riche, y compris en autocritiques assumées.

Aux Editions sociales, les plus acharné∙es liront dans l’ordre Changer de cap, puis Le programme commun, pour mesurer l’importance des concessions faites par le PCF au PS pour réaliser l’union de la gauche.