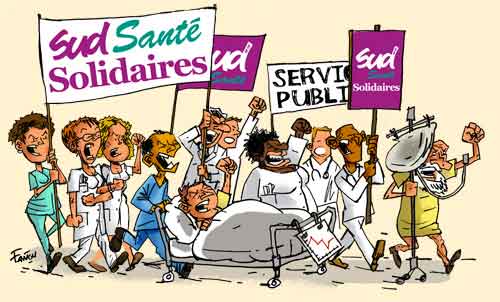

Un autre système de santé est possible : Démocratisé, socialisé, accessible à toutes et tous

Au Moyen-Âge, la santé était synonyme d’absence de maladies. Les anciennes définitions de la santé n’insistaient que sur un seul aspect : l’aspect physiologique. C’est seulement à partir des années 50 que l’on a mis l’accent sur l’aspect mental et l’aspect social. Ainsi, selon la dernière définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmités. Le droit à la santé est également un Droit Humain, et à ce titre il ne peut donc être subordonné à aucune condition de ressources. C’est d’ailleurs le projet initial du programme des jours heureux du Conseil national de la Résistance, et de la Sécurité sociale que d’émanciper les individus, en les libérant collectivement de la crainte du lendemain, en leur garantissant une prise en charge sanitaire, bien sûr, mais aussi une prise en charge sociale, notamment par le versement de revenus de remplacement.

De fait, lorsque l’on veut réfléchir à de véritables réformes progressistes de notre système de santé, il est essentiel d’inclure dans la réflexion les politiques médico-sociales et sociales, qui sont aujourd’hui atomisées entre une multitude de responsabilités et de financements. C’est d’ailleurs peut-être l’une des rares choses pertinentes de notre ministère, aujourd’hui, que de réunir sous sa houlette la santé et les solidarités. Il est donc hautement dommageable que le ministère se serve de ces pouvoirs extrêmement étendus pour confier aux Agences régionales de santé (ARS) la mise en coupe réglée de tous ces secteurs, notamment depuis la fusion avec les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Il s’agit, dans ces lignes, de tirer les enseignements des contre-réformes successives et de puiser dans les luttes qui nous y ont opposé, les enseignements qui permettent de moderniser le projet de société dessiné par la Sécurité sociale de 1945 et le grand processus de construction de notre système de santé dans les années 60 et 70. L’élaboration de la notion d’hôpital public comme lieu de soin, et non plus de contention sociale, est en effet adossée au fonctionnement d’une Sécurité sociale gérée, en grande partie, par les représentant.es des salarié.es. C’est elle qui a su financer dans les années 60, par le seul salaire socialisé, la création des 32 Centres hospitaliers universitaires (CHU), dont la Macronie veut pourtant faire aujourd’hui les vaisseaux amiraux d’une santé à plusieurs vitesses.

Pour des projets d’une telle envergure, aujourd’hui, les gouvernements nous livrent aux marchés financiers, par l’obligation de recourir à des emprunts massifs, voire même à des emprunts obligatoires, à de fumeux Partenariats Public-Privé, dont les salarié.es et les usager.es paient quotidiennement les charges, en subissant les conséquences des « gains de productivité » ou « d’efficience » … comprendre les compressions d’effectifs et les suppressions de lits. Contrairement à la doxa libérale, en termes de satisfaction de l’intérêt général, ce sont bien les réformes guidées par l’exigence austéritaire qui ont fait la preuve de leur échec. Pour ce qui est des intérêts privés, des grands groupes assurantiels ou de santé lucratifs, on peut concevoir qu’elles ont au contraire été un grand succès, au vu de la croissance de ces secteurs respectifs. D’autres articles dans cet ouvrage explorent les perspectives d’extension du champ de notre Sécurité sociale ; nous nous consacrerons donc à celles qui nous occupent en premier lieu en tant que représentant.es syndicaux et syndicales : le domaine du sanitaire, du médico-social et du social, autrement dit, la prise en charge de la maladie, de la dépendance, du handicap et de la protection de l’enfance inadaptée.

Néanmoins, il n’est pas inutile de rappeler que le système, tel que nous le concevons, s’appuie sur un socle solide, celui d’une Sécurité sociale réaffirmée sur ses bases de 1945 : une Sécu autonome, financée par la cotisation sociale. Le financement par le salaire socialisé a effectivement cette double vertu :

➔ Opérer efficacement et à la source un réel partage des richesses, en augmentant la part de la cotisation au détriment du profit privé, notamment actionnarial.

➔ Préserver la gestion de cet argent des velléités austéritaires d’un Etat tombé aux mains des intérêts privés, puisqu’il serait administré, à nouveau, par les réprésentant.es élu.es des salarié.es et usager.es.

Ces principes seraient même renforcés, par l’instauration d’une Sécu à 100%, sans ticket modérateur, et avec tiers payant intégral. Ces deux mesures sont les seules à pouvoir garantir un véritable accès universel et égalitaire aux soins. Il faudra, au passage, enfin accepter la fin des mutuelles complémentaires qui, pour avoir eu historiquement une place essentielle vers l’élaboration d’une protection sociale socialisée, ne sont pour beaucoup aujourd’hui plus que l’ombre d’elles-mêmes, et se comportent de plus en plus comme des organismes lucratifs. Les contours du système que nous voulons dessiner sont donc simples : public et socialisé, égalitaire et géré démocratiquement. Il est respectueux des usager.es, mais aussi des salarié.es qui le font vivre au quotidien.

UN SYSTÈME PUBLIC SANTÉ/SOCIAL

Le système actuel est un système mixte, qui a toujours reconnu et accordé une grande place au privé, que ce soit à travers la médecine libérale ou l’existence de structures sanitaires et sociales privées, à but lucratif ou non. Pour le sanitaire, il s’agissait de ne pas mettre fin brutalement à l’existant, notamment l’ensemble des établissements confessionnels. Pour le secteur social et du handicap en particulier, cela se justifiait par une volonté politique de laisser une place à l’expérimentation, revendiquée par les familles, qui s’est traduite par une large prédominance d’un secteur associatif. C’est la coexistence de ces structures avec un secteur public étatisé qui a favorisé le développement des logiques de mise en concurrence et de baisse des coûts, en jouant les uns contre les autres, à partir du moment où l’État s’est détourné de la notion d’intérêt général pour se tendre tout entier vers des objectifs financiers.

Aujourd’hui, les salarié.es du sanitaire, du social et du médico social sont explosé.es entre une dizaine de statuts (Hospitalière, Territoriale, État), et de conventions collectives (51, 65, 66, CHRS, Centres de Luttes contre le cancer, Croix rouge, etc…). Cela signifie une grande disparité dans les grilles salariales, les garanties sociales, etc. On comprend tout l’intérêt à mettre tout cela en concurrence pour « baisser les coûts de production » de ce « service » qu’est devenue la santé. Les lois Travail et ordonnances Pénicaud frappent de plein fouet ces secteurs, en permettant le contournement de l’obligation de renégocier des conventions collectives, dont la défense a souvent été l’objet de luttes emblématiques. Les départements mettent les associations du handicap en concurrence, par des appels à projets qui dévastent les professionnel.les du secteur, par exemple dans le secteur de Protection de l’enfance du Maine-et-Loire qui a récemment connu des centaines de licenciements.

Le premier trait de notre autre système de santé serait donc de revenir sur ce statu-quo, en posant le principe suivant : il s’agit d’un système entièrement public, dont les salarié.es dépendraient d’un statut de la Fonction Publique étendu et rénové. L’ensemble des établissements, et en particulier les établissements commerciaux, serait socialisé. Les bénéfices immédiats sont nombreux et aisés à percevoir. Le premier, serait la fin de la mise en concurrence entre établissements, pour s’arracher autorisations et financements d’activités à haute valeur ajoutée, et de le remplacer par une politique de coopération. De facto, statuts et normes sociales étant harmonisés, aucune structure ne pourra de toute manière plus arguer d’une « compétitivité » plus grande en employant l’arme du dumping social. La Sécurité sociale arrêterait du même coup de subventionner les profits des grands groupes lucratifs : elle paie les salaires des infirmier.es, des aides-soignant.es, et les revenus de base des médecins, ce qui laisse aux actionnaires les mains entièrement libres pour faire leur bénéfice, sur ce qui crée de la valeur ajoutée TRÈS lucrative : l’hôtellerie, et les activités annexes qui se développent autour des cliniques privées : kinésithérapie, centres de remise en forme, etc… Tout cela, au passage, au prix d’un tri des patient·es, pour sélectionner ceux et celles qui coûtent peu cher et qui rapportent gros.

Dans le secteur social, la fin du modèle associatif qu’implique cette socialisation ne signifie pas la fin de l’implication des familles, bien au contraire. Dans les faits, la gestion des associations par les familles, dans les Conseils d’administration, est depuis plusieurs années devenue une simple façade, au fur et à mesure que les politiques austéritaires étranglaient les budgets. Nombre d’associations se sont retrouvées poussées à recruter des directions gestionnaires, technocratiques, gérant sans aucune transparence et appliquant les méthodes de management issues du secteur privé. Notre proposition de démocratie sociale, développée plus loin, implique, bien au contraire, de remettre usager.es et familles au cœur de la gestion des établissements, et ne signifie pas la fin du droit à l’innovation, mais plutôt son rétablissement.

Quelle place pour la médecine dite « ambulatoire » ou « de ville », dans ce système ? La croyance forcenée dans l’efficacité intrinsèque du modèle libéral, adossé à l’entretien d’un certain élitisme par la politique de quorum (numerus clausus contraint), a fait long feu. En attestent aujourd’hui les déserts médicaux, l’impossibilité régulière de trouver un ophtalmo ou un gynéco, même en ville. L’image d’Epinal, pourtant basée sur une réalité, du médecin de famille, ne comptant pas ses heures, dans l’abnégation la plus totale, ne suffit pas à compenser les logiques mercantilistes de trop nombreux professionnel.les ; la régulation par le conventionnement avec la Sécurité sociale devient chaque année une usine à gaz de plus en plus lourde, exerçant, d’un côté un contrôle gestionnaire invasif et contraire à l’éthique, en ce qui concerne la prescription, et de l’autre échouant à mener une politique incitative, efficace pour amener les médecins à couvrir l’ensemble des champs que recouvre la mission de service public qui leur est confiée.

UNE VÉRITABLE DÉMOCRATIE SANITAIRE

Actuellement, l’administration du système de santé est entièrement aux mains de l’Etat et de ses représentants au sein des Agences régionales de santé. Dans leur organisation, ces dernières singent un fonctionnement démocratique et une concertation citoyenne. Mais les associations qui siègent au sein des Conférences territoriales de santé et des Conseils de surveillance et d’administration des établissements sont notamment sélectionnées pour leur docilité, à travers une procédure d’agrément. Elles sont plus informées que concertées, n’ayant, de leur côté, aucun moyen d’accéder à une information loyale et complète qui permettrait de développer des analyses alternatives. Pourtant, l’existence de nombreux comités citoyens, notamment de Défense des hôpitaux locaux, ou Notre santé en danger, a montré la vitalité et la pertinence de l’implication citoyenne dans la défense de l’intérêt général. La leçon à en tirer nous paraît évidente. Notre système de santé doit prolonger, dans l’administration de ses instances et établissements locaux, la philosophie de la gestion socialisée de la Sécurité sociale, et en confier les clés à un tripartisme nouveau : représentant.es de la Sécurité sociale, en tant que financeurs, usager.es et salarié.es. De la même manière que la Sécurité sociale nommait ses propres administratifs, elle pourrait nommer les responsables territoriaux et directeurs ou directrices d’établissement.

DES MOYENS DÉBATTUS PUBLIQUEMENT

Quelle que soit la forme précise de l’administration du système, qu’il convient de fixer par le débat public et citoyen, la première concertation qu’ils devront mener ensemble est la question des moyens. En effet, actuellement, ceux-ci sont décidés dans le cadre contraint de l’Objectif national de dépense de l’assurance maladie (ONDAM), voté par le Parlement sur proposition du gouvernement. Il est notoirement insuffisant et tout entier dédié au seul objectif de diminution des dépenses. L’enveloppe est fermée.

Dans notre conception, c’est aux usager.es de déterminer les besoins : qu’est-ce qu’un service public de santé de proximité ? quels services et plateaux techniques cela implique-t-il ? Quel périmètre géographique une maternité peut-elle desservir, sans mettre en danger les mamans et les nouveaux-nés par de longs trajets.

De leur côté, les salarié.es doivent déterminer, du fait de leur expérience, des ratios de personnels acceptables dans les différentes spécialités, tant pour une prise en charge sécurisée des patient.es et usager.es, que pour garantir des conditions de travail qui ne poussent pas à adopter des organisations sacrificielles. Actuellement, ces ratios n’existent de manière impérative que pour les services de réanimation, et de manière indicative pour certaines spécialités. Certains font pourtant déjà consensus, en particulier dans le médico-social. Si tant est que l’EHPAD devait rester une forme de prise en charge de la dépendance, les professionnel.les s’accordent pour exiger un ratio de 1 soignant.e par résident.e. Les calculs d’effectifs prendront en compte les besoins de formation et les absences impondérables, pour mettre fin aux organisations dérogatoires qui ruinent la santé (travail en 12 heures) et la vie privée, notamment au couple infernal auto-remplacement et rappels à domicile. C’est l’addition de ces besoins, enfin consensuels, qui doit déterminer le budget de la Sécurité sociale. Cela signerait la fin de la Tarification à l’activité, qui a fait tant de mal aux établissements. Ce budget incluerait également l’anticipation des besoins d’investissement, que la Sécu financerait intégralement, pour délivrer les établissements du joug bancaire comme de celui des marchés.

FAIRE DU LIBÉRALISME SANITAIRE UNE SIMPLE PARENTHÈSE

Il faut bien avoir conscience qu’une partie de ce que nous appelons de nos vœux… a déjà été réalisé, ou bien les germes existaient de manière suffisamment avancée pour en montrer la viabilité. Une partie de la méthodologie revient donc à abroger 40 ans de contre-réformes libérales, à commencer par l’introduction du paritarisme dans la gestion de la Sécu, et à reprendre la dynamique de transformation sociale initiée par le programme du Conseil national de la Résistance. Ce n’est certes pas une mince affaire, mais le degré d’intolérance qu’elles ont su développer au sein de la population rend aujourd’hui l’impulsion nécessaire bien moins compliquée à donner. Ainsi, un autre système de santé est possible : démocratisé, socialisé, accessible à toutes et tous ; c’est juste une question de volonté politique et qu’on abroge les privilèges des 1% les plus riches …