De la critique de l’Université à la critique de la société

Le mouvement du 22 mars…

Lorsque, le 20 mars 1968 au soir, Xavier Langlade est arrêté et placé en garde à vue suite à l’opération menée contre l’American Express à coups de barres de fer, en solidarité avec la lutte du FNL vietnamien1 contre l’impérialisme américain, ce ne sont pas seulement ses camarades de la JCR2et du CVN3 qui vont se sentir directement visés, mais toute la communauté nanterroise : le 22 au soir, 150 étudiants et étudiantes occupent la salle du conseil d’université au sommet de la tour administrative jusqu’à la libération de Xavier.

Pas une communauté imaginaire qui regrouperait l’ensemble du monde étudiant de ce tout jeune et premier campus « à l’américaine » en France ! Juste une communauté de luttes qui s’agite, depuis plus deux ans, assez loin des traditionnelles mobilisations étudiantes dans les autres universités, pilotées par une UNEF qui eut son heure de gloire pendant la guerre d’Algérie mais qui, à présent, est sur le déclin.

Une analyse de classe du milieu étudiant

Selon l’UNEF, les étudiants dans leur ensemble étaient ou allaient devenir de « jeunes travailleurs intellectuels » qui, par conséquent, ne pourraient que rejoindre la classe des salariés dont ils et elles partageraient en fin de compte les intérêts. Or, depuis 1965, la Liaison des étudiants anarchistes (LEA) développait une position différente : estimant que la lutte des classes traversait le monde étudiant, et qu’une très grande partie de ce dernier allait devenir des cadres au service de la bourgeoisie, les regroupements révolutionnaires, syndicaux ou autres, ne pouvaient être que minoritaires. Cette analyse présentait l’énorme avantage de nous faire passer moins de temps à tenter de séduire une majorité d’étudiants par l’élaboration de revendications « corporatistes », ce qui était le cœur même de la pratique syndicale, et de ne pas avoir à coller plus ou moins aux syndicats d’enseignants ou plus généralement de salariés, au nom de l’unité syndicale. Du temps et de l’esprit libérés qui permettaient de pouvoir aborder sans contraintes tactiques des thèmes comme la libre circulation des résidents et résidentes de la cité universitaire, la liberté sexuelle, la solidarité avec d’autres luttes – ouvrière et de libération nationale –, la critique de l’Université et du savoir, en utilisant des moyens inhabituels relevant plus de l’action directe que de la mobilisation pétitionnaire.

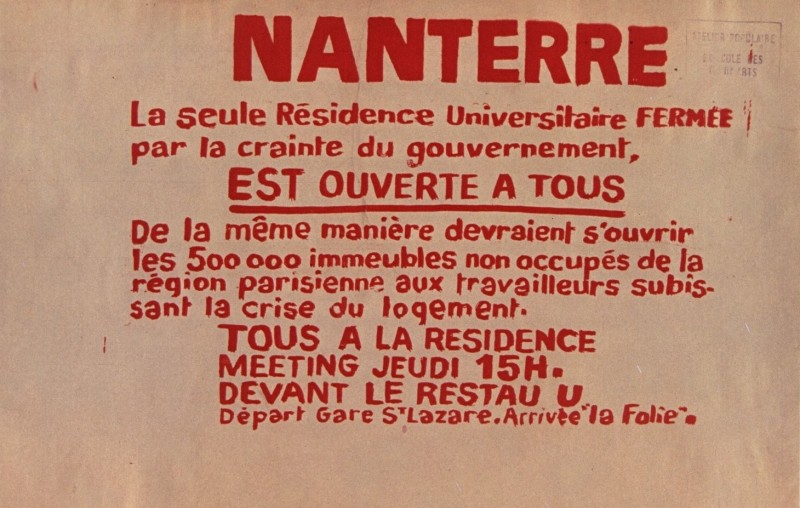

Cette idée qu’il n’était ni acceptable ni utile d’édulcorer une critique globale et radicale de la société dans laquelle nous vivions à seule fin d’amener progressivement « les masses » à un niveau de conscience plus élevé, autrement dit qu’il fallait réfuter l’avant-gardisme pédagogique de mise dans la tradition syndicale, avait fait son chemin dès avant cette date du 22 mars. La fissure avait commencé à se produire dans les différentes chapelles qui composaient l’aire politique d’extrême gauche sur la fac. La JCR et une partie de la base de l’UNEF rejoignaient de plus en plus souvent les diverses initiatives qui ponctuaient l’agenda nanterrois, aux côtés d’« inorganisés » de plus en plus nombreux. Ainsi, l’agitation à la cité universitaire pour conquérir la libre circulation entre les bâtiments des filles et ceux des garçons, dès mars 1967 ; l’interpellation par Cohn-Bendit, le 8 janvier, de François Missoffe, le ministre de la Jeunesse et des Sports venu inaugurer la piscine du campus, fit grand bruit ; la campagne contre les listes noires, qui entraîna la première intervention policière depuis la Libération à l’intérieur d’une université, pour déloger les panneaux sur lesquels les anarchistes avaient punaisé des photos de flics en civil prises les jours précédents ; la sortie, début mars, d’un texte, Pourquoi des sociologues ?, dont l’originalité, outre la critique de l’activité sociologique à prétention scientifique au service de l’organisation du travail capitaliste, est qu’il ne s’en tient pas à un simple exercice universitaire, si corrosif soit-il, mais qu’il prône le passage à l’action et qu’il prononce dès la première page une invite à boycotter les cours. Il s’attaque là encore au sacro-saint mythe des intérêts convergents de tous les étudiants, et invite la minorité qui pourrait se reconnaître dans l’argumentation à ne pas s’illusionner sur l’impact éventuel d’actions qui se cantonneraient à l’intérieur de l’Université ; et puis de nombreuses autres initiatives de détournement et d’interruption des cours, de boycott d’examens, des interventions lors de représentations culturelles, des happenings, etc.

Le discours frileux de celles et ceux qui dénonçaient ces pratiques comme étant aventuristes devenait de moins de moins audible, tant le plaisir à y participer s’avérait plus intense que les longues réunions syndicales, et surtout au fur et à mesure que s’y agrégeaient de nouvelles têtes. Très vite, il apparut que le nombre de personnes mobilisées joyeusement pour les faire vivre en actes dépassait largement celui que la pratique revendicative traditionnelle regroupait tristement.

Une communauté de luttes

Une communauté de luttes était bel et bien en train de naître, dont l’un des deux axes était le binôme libertaires4/JCR5. L’autre étant tous ces « inorganisés », très politisés mais qui n’avaient nul besoin d’une avant-garde pour être actifs.

Cette communauté de luttes, elle s’est constituée plus facilement à Nanterre qu’ailleurs. Dès 1964, une fois les cours terminés, pas de bistrots, pas de Quartier latin dans lequel déambuler, ni de cinémas à se mettre sous la dent. Les seuls lieux possibles de retrouvailles sont la cafétéria et la salle de l’UNEF, du moins pour celles et ceux qui pensent et veulent s’engager à gauche. L’UNEF sera ainsi, pendant les deux premières années, jusqu’à la rentrée 1967, aussi bien un lieu de socialisation et d’échanges qu’un syndicat au sens classique.

Dans ce « ghetto », tout le monde se connaît. Tandis qu’à Paris le nombre important d’étudiants et étudiantes justifie que la vie affective et sociale trouve des espaces qui se calquent plus ou moins sur les contours de l’affinité politique ou syndicale, à Nanterre aucune « famille » n’est suffisamment importante pour le permettre. Malgré les différences d’interprétation sur le programme de transition6 ou sur la dictature du prolétariat, on doit se serrer les coudes face au vide de l’environnement. On y apprend donc, par la force des choses, à se côtoyer, voire à s’estimer, au-delà des joutes verbales. C’est ainsi que ce lieu, a priori sinistre, est vite devenu festif.

Bien d’autres éléments renforcent une certaine cohésion et un sentiment d’appartenance.

A plusieurs reprises, des commandos d’une vingtaine de militants duGUD7 viennent pour casser du militant d’extrême-gauche et tenter de s’implanter dans la nouvelle université. Ils seront toujours repoussés, mais auront ainsi fait beaucoup pour souder cette communauté de luttes.

La guerre des Six-Jours, en juin 1967, n’a pas réussi à diviser Juifs et Arabes, non seulement dans le milieu militant, mais, plus largemen,t à la cité universitaire où les uns et les autres sont nombreux. Il est évident pour tout le monde que l’agression israélienne nous place du côté du slogan « Palestine vaincra ! ». Le sionisme, c’est clairement le Bétar8 et c’est une orientation fascisante.

L’exemple omniprésent des luttes ouvrières

Il a souvent été écrit que « les étudiants » avaient précédé le mouvement ouvrier en ouvrant la voie à la grève générale. Cette lecture univoque sert les idéologues qui n’ont eu ensuite de cesse d’affirmer que la classe ouvrière n’existait plus, que son atomisation ne lui permettait plus de jouer son rôle« historique ». Et, de fait, il a été le plus souvent occulté qu’au contraire le mouvement ouvrier réel, celui des années 66-67, avait eu une influence importante sur le mouvement étudiant radical, au même titre que les guerres anti-impérialistes, les guérillas en Amérique latine ou la lutte des Noirs aux Etats-Unis.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire le « manifeste des 142 », du 22 mars, qui convoque à une journée d’action et de réflexion sur quatre thèmes :

« – Le capitalisme en 1968 et les luttes ouvrières

– Université, université critique

– La lutte anti-impérialiste

– Les pays de l’Est et les luttes ouvrières et étudiantes dans ces pays. »

Le doyen décide alors la fermeture de la faculté si bien que la journée de réflexion se déroulera dehors sur les pelouses.

Les nouvelles luttes et révoltes ouvrières (tous les documents en témoignent : tracts, affiches, motions) étaient en permanence présentes dans l’esprit des militants et militantes, en particulier dans le mouvement du 22 mars et les sensibilités qui le composaient. Les grèves du printemps 1966 à Vénissieux, Sochaux et Nantes ; les manifestations contre la fermeture des chantiers navals à La Seyne et à Port-de-Bouc ; l’hiver chaud de 1967, avec le conflit chez Dassault à Bordeaux, la lutte aux chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, des grèves semi-victorieuses où c’est la base, avec les minorités révolutionnaires, qui impose l’unité, tandis que les syndicats se laissent piéger par l’intégration dans les commissions Grégoire d’association capital-travail. Et puis la mythique Rhodiaceta, à Besançon, où se déroule depuis 1964 une sorte de Mai rampant, avec en février 1967 cinq semaines de grève ! Les occupations dans le bassin sidérurgique lorrain ; et surtout l’émeute qui se produit à Caen, les 27 et 28 janvier 1968, suite à la grève à la SAVIEM… menée par la toute jeune classe des OS. Sans compter les manifestations paysannes à Redon, en juin 67, et dans le Midi viticole.

Pour résumer, les racines de Mai, on les trouve davantage dans le renouveau des luttes ouvrières et les nouvelles formes qu’elles ont prises que dans les délires sur « des histoires de dortoir des filles » qui semblent l’horizon indépassable de journalistes et d’idéologues dignes de Gala!

Enfin, signalons que la haine déversée tant par le pouvoir que parle PCF, dans la presse ou dans les déclarations officielles, ont largement contribué à souder la communauté !

Une influence réelle, une durée éphémère

Rarement une organisation politique ayant, malgré sa taille modeste, accédé à une certaine notoriété du fait de son influence sur des événements importants, a duré aussi peu de temps : du 22 mars 1968 jusqu’à sa dissolution, le 12 juin, par le pouvoir, fin juin par elle-même. Trois petits mois, même si la gestation a commencé deux années plus tôt sur le nouveau campus de l’université de Nanterre. Trois mois qui ont marqué à vie ses participants et qui ont joué un rôle non négligeable dans le déclenchement des « événements de Mai 68 ».

Pendant tout le mois de mai, le mouvement du 22 mars joue encore un rôle important dans les mobilisations, conjointement à l’UNEF et au SNESUP. Sa ligne politique est de favoriser la naissance de comités d’action, qui fleurissent un peu partout à partir du 6. Sentant que se glissent dans ces derniers des éléments jugés réformistes, il lance un appel à la constitution de Comités d’action révolutionnaire (CAR). Mi-mai, la majorité de la JCR nanterroise décide de quitter le 22 mars, jugeant qu’il y a un risque de dilution qui présenterait un danger pour la constitution du parti d’avant-garde.

C’est le moment où commence, dans le mouvement en général, et jusqu’à la mi-juin, un débat important sur le rôle des comités d’action. Doivent-ils, à terme, devenir l’embryon d’un vrai parti d’avant-garde, ce qui, par conséquent, nécessite d’y œuvrer de l’intérieur dans ce sens, en pilotant plus ou moins les tentatives de coordination ? C’est le point de vue léniniste de la JCR. Ou, au contraire, doivent-ils être l’expression autonome des « masses » ? C’est le point de vue des libertaires, que le mouvement du 22 mars défend. Même débat que nous pourrions avoir à propos des soviets de 1905 ou de 1917 en Russie dont on vient de fêter les deux fois 50 ans ! Débat qui demeure intact aujourd’hui à ceci près qu’il manque les soviets et les comités d’action… mais ce n’est que partie remise.

Le 12 juin, le mouvement du 22 mars est dissous par le gouvernement en même temps que dix autres organisations révolutionnaires. Lui-même s’autodissout fin juin, constatant qu’il n’est plus en mesure de jouer un rôle déterminant en tant que tel. Ses membres continueront l’aventure au sein des mille et une structures de luttes qui fleuriront après mai, et dont certaines perdurent encore.

Jean-Pierre Duteuil.

1 Front national de libération.

2 Jeunesse communiste révolutionnaire.

3 Comité Vietnam national.

4 Autour de la LEA.

5 Lâchant en partie la pratique syndicale traditionnelle

6 Manifeste écrit par Trotski en 1938 et adopté lors du congrès de fondation de la 4ème internationale. Son contenu est une référence essentielle pour le courant politique qui s’en réclame.

7 Groupe union droit ; mouvement d’extrême-droite, avec Alain Madelin, Alain Roberts et autres.

8 Mouvement sioniste d’extrême-droite, coutumier des actions violentes.

- De la critique de l’Université à la critique de la société - 6 décembre 2018