Les ouvriers immigrés de Citroën et Talbot

Ces grèves surgissent dans un contexte politique et industriel particulier. Alors que le souffle propulsif de Mai 1968 quant aux conflits ouvriers s’est fortement affaibli, la victoire électorale de l’union de la gauche en 1981 redonne vie aux espoirs de changement social. Mais cette période des grèves de l’automobile est aussi celle du tournant de la rigueur en 1983 qui marque l’adaptation du Parti Socialiste au capitalisme, puis celle de la rupture de l’union de la gauche et le départ des ministres communistes du gouvernement en 1984. D’un point de vue économique et industriel, après la période de forte croissance des productions et des embauches, le secteur automobile connait à la fin des années 1970 une restructuration internationale dont les effets se font sentir en France, à la fois par des réductions d’effectifs (essentiellement absorbées par des pré-retraites et le départ d’ouvriers immigrés), par des progrès techniques qui augmentent la productivité mais tendent à supprimer les postes ne nécessitant aucune qualification, et par une hausse de la pénétration des constructeurs étrangers.

Les usines Citroën et Talbot occupent une place particulière dans l’automobile française de par leurs modes de recrutements et leurs relations sociales, sur lesquelles nous allons revenir dans une première partie. L’absence de traditions de lutte dans ces usines les distinguent de nombreuses entreprises automobiles de cette période, ce qui rend d’autant plus particuliers les conflits qui se mènent à partir de 1982, illustrant les possibles inachevés des mobilisations ouvrières ainsi que leurs limites ; on s’attachera donc dans un second temps à un récit des conflits et de leurs différentes phases, posant la question des enjeux posés par la participation des ouvriers immigrés aux conflits sociaux dans un contexte de mutations industrielles et de transformations de l’organisation du travail.

Quelques repères sur les usines

L’implantation des usines Citroën en région parisienne débute dès l’après première guerre mondiale et s’étend sur de nombreuses communes de banlieue. A partir des années 1950, des usines s’ouvrent en province, résultat d’une politique de décentralisation industrielle, et dans les années 1970, Citroën commence à fermer une partie de ses usines de région parisienne mais ouvre cependant en 1973 celle d’Aulnay-sous-Bois, située dans le département très populaire de Seine-Saint-Denis, où le Parti communiste français et la CGT sont fortement implantés. Le nombre maximal de salarié.es dans cette usine est atteint en 1978 avec 8000 personnes, puis connaît une décrue dans les années suivantes. L’usine de Poissy, propriété de Ford, de Simca puis de Chrysler est rachetée par Peugeot à la fin des années 1970. Peugeot crée alors la marque Talbot. Les années 1960 et le début des années 1970 sont une période de forte croissance, tant des productions que des effectifs. Le pic du nombre de salari.es – plus de 27 000 – est atteint en 1976 ; en 1982, l’usine compte encore 16 000 salarié.es.

Les deux usines connaissent dont une forte présence de travailleurs étrangers (ils composent les trois quarts de l’effectif ouvrier à Aulnay et 55 % à Poissy au début des années 1980) et une part très importante dans leurs effectifs d’ouvriers spécialisés (entre 65 et 70 % de l’effectif total des salarié.es dans les deux cas). L’autre point commun entre ces usines est l’existence d’un système de relations sociales fondé sur des pratiques d’encadrement des ouvriers et une politique syndicale, ou antisyndicale, relativement atypique. Ce système de relations sociales s’établit à Simca au milieu des années 1950 et à Citroën surtout après 1968. Un de ses éléments clé est la prééminence d’un syndicat dit indépendant dans les usines. Né après la seconde guerre mondiale de l’union de différents courants syndicaux et politiques, ce syndicalisme est un phénomène très minoritaire en France, mais dans certaines usines il est demeuré prédominant pendant plusieurs décennies. La Confédération française du travail (CFT, 1959-1977) puis la Confédération des syndicats libres (CSL, 1977-1999) incarnent le courant majoritaire de ce syndicalisme qui se caractérise par un anticommunisme viscéral et une proximité avec les directions d’entreprises avec lesquelles il cogère un certain nombre d’aspects du quotidien des usines. Il bénéficie à ce titre d’avantages et a une fonction essentielle dans l’encadrement des salarié.es, particulièrement des ouvriers immigrés. Il joue également un rôle important pour empêcher toute contestation syndicale de s’exprimer, cantonnant la CGT et la CFDT à des positions extrêmement minoritaires, quand elles ne disparaissent pas des usines,

Un paternalisme autoritaire

Le recours à l’immigration à Simca et Citroën est ancien, mais ces entreprises massifient et diversifient leurs recrutements à partir du milieu des années 1960, la nationalité marocaine devenant la plus représentée parmi les immigrés. Dans les représentations des responsables des recrutements, les hommes issus du monde rural combinent des qualités de force, ils sont censés être endurants au travail et surtout, ils n’ont pas été socialisés à un univers urbain, susceptible de leur avoir inculqué des rudiments en matière culturelle et politique. Dès la sélection des futurs ouvriers, ce sont donc des critères tant politiques que liés au travail qui président au choix des entreprises. Cette double dimension, politique et laborale, a des effets permanents par la suite, en particulier dans le déroulement des carrières des OS immigrés et dans les relations qui se nouent entre ces ouvriers et leurs supérieurs hiérarchiques.

Les relations sociales dans les ateliers révèlent une forme de paternalisme autoritaire au sens où d’une part les relations sociales relèvent d’« une domination exercée sous le couvert de la bienfaisance et de ce fait acceptée par les travailleurs reconnaissants pour les bienfaits octroyés1 », et que d’autre part une prise de distance vis-à-vis des normes sociales de l’usine peut provoquer des comportements autoritaires et violents de la part des supérieurs ou de certains collègues. Ce paternalisme autoritaire se manifeste notamment par des relations personnalisées entre ouvriers non qualifiés et petits chefs, formant un système efficace d’autorité et de subordination. Dans une brochure publiée dans les années 1950 par Simca, l’entreprise présente sa doctrine et consacre un paragraphe aux « chefs Simca » où elle explique que « chaque chef a des devoirs envers son personnel et le premier de ces devoirs est d’obtenir son attachement, source de dévouement et de sa coopération. Chaque chef a, d’autre part, des devoirs sociaux vis-à-vis de son personnel et porte la responsabilité première de l’aide sociale dont un service spécialisé assure l’exécution. Ainsi se trouve réalisée cette chaîne de camaraderie qui doit nous lier tous ensemble.2 » Une des missions des chefs est donc d’attacher le salarié à l’entreprise, de garantir sa loyauté en individualisant la relation qu’il a avec lui et en devenant d’une certaine façon son bienfaiteur social, en particulier dans le pouvoir qu’il a de prodiguer l’aide sociale ou de le conseiller à ce sujet. Les fonctions de ces chefs ne se limitent donc pas à l’organisation du travail, et les pratiques de commandement passent en bonne partie par leurs capacités à organiser des relations interindividuelles avec leurs subordonnés, l’affectif structurant pour partie les relations dans les ateliers, malgré la rationalisation de l’organisation du travail.

Un syndicalisme au service de l’antisyndicalisme

L’autre face des relations sociales touche à la vie syndicale et aux pratiques antisyndicales menées dans les usines. A côté de l’encadrement par les supérieurs hiérarchiques, il existe un encadrement par le syndicalisme dit indépendant, ou patronal, qui bénéficie du soutien des directions d’entreprise. A l’usine de Poissy, ce syndicat a éliminé en quelques années ses adversaires syndicaux dès les années 1950, la CGT étant alors réduite à une poignée de militants qui tentent d’agir le plus souvent clandestinement, une réelle activité ne reprenant véritablement qu’au début des années 1970, mais de manière très minoritaire. A Citroën, alors que la CGT et la CFDT ont syndiqué de nombreux ouvriers en mai 1968, l’ouverture de l’usine d’Aulnay en 1973 permet à la direction de filtrer les salariés en empêchant l’arrivée dans la nouvelle usine de nombreux syndicalistes, qui demeureront moins d’une dizaine à la CGT et encore moins à la CFDT jusqu’en 1981. Le syndicat patronal obtient régulièrement entre 80 et 90 % des voix lors des élections professionnelles.

Par un quadrillage permanent de l’entreprise, la CFT-CSL gère de fait les ressources humaines, attribuant primes, avantages, cadeaux, mais aussi sanctions et punitions, selon le degré d’allégeance dont font preuve les salariés. Ainsi, plusieurs centaines de salariés sont rémunérés uniquement pour entretenir le système, veiller sur les salariés et les surveiller, dans l’usine comme en dehors. Le syndicalisme indépendant constitue donc une véritable hiérarchie parallèle. Pour les immigrés qui arrivent, souvent recrutés collectivement dans leurs pays d’origine, la carte du syndicat indépendant, désignée comme « la petite carte de la tranquillité » est distribuée lors de l’embauche avec les autres papiers, et l’argent de la cotisation est déduit de la première somme versée par l’entreprise. Les collecteurs du syndicat harcèlent bien souvent les salariés pour les faire adhérer. Ceux qui refusent sont souvent ostracisés et voient leurs carrières bloquées. Quant à adhérer à un autre syndicat, c’est quasiment impossible, sauf à être élu délégué du personnel, ce qui assure une protection légale mais demeure risqué. Mais la CFT-CSL agit également comme une institution susceptible de distribuer des bienfaits aux salariés, étant en charge des œuvres sociales qui, à Simca-Talbot et à Citroën, sont richement financées. A l’usine de Poissy, le Comité d’Entreprise innove en matière sociale en accordant très tôt une grande importance à ce domaine d’intervention et des moyens financiers élevés, permettant à la CFT d’incarner un « néo-paternalisme syndical3 » en parfaite synergie avec les orientations sociales de l’entreprise, dénotant une collusion d’intérêts et de fonctions entre œuvres sociales, service social et gestion du CE, entre responsables du syndicat indépendant et dirigeants de l’entreprise.

Ce pouvoir intérieur, pouvoir qui tient tant aux capacités d’encadrement qu’à celles de redistribution des œuvres sociales, se manifeste particulièrement lors des élections professionnelles, en même temps que celles-ci constituent un enjeu essentiel pour assurer l’hégémonie du syndicat patronal. Les témoignages sur les élections recueillis tant lors des entretiens que par les syndicats tout au long des années 1970 convergent pour illustrer la prégnance d’un système de fraudes mis en œuvre par l’encadrement et le syndicat indépendant. En 1974, la CGT rend public un nombre important de témoignages sur les relations sociales dans l’entreprise, en particulier au moment des élections, illustrant un éventail de pratiques délictueuses4. À Citroën, un jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois établit en 1975 que « des entraves graves à la liberté du vote se sont manifestées », à travers « l’exercice de pressions inadmissibles sur les ouvriers. […] 5 » Les menaces, notamment envers des salariés ayant refusé de renouveler leur adhésion à la CFT, et autres pratiques lors des élections permettent de conclure que « sinon la société anonyme Citroën du moins les syndicats CFT ou affiliés ont profité d’une pratique irrégulière introduite par Citroën dans l’organisation du vote des salariés mal informés, dont certains d’origine étrangère, pour écarter du vote ces salariés ou exercer sur eux des pressions tendant à leur enlever toute liberté de vote.6 » Se trouvent ici résumées les conclusions de nombre d’enquêtes et de témoignages qui entre les années 1960 et 1980 attestent d’un système électoral, soit véritablement frauduleux, soit usant de pressions sur les salariés pour les faire voter pour le syndicat patronal, en plus d’avantages systématiques octroyés au syndicat indépendant, de violences, d’un racisme verbal, d’une confusion des fonctions entre hiérarchie professionnelle et CFT-CSL, de pratiques clientélaires, d’une politique sociale orientée à des fins syndicales… Les ouvriers immigrés sont particulièrement concernés par ces pratiques, à la fois parce qu’ils constituent la majorité des salariés des usines, et parce que pour une majorité d’entre eux, ils n’ont pas été socialisés aux pratiques électorales.

De la dignité aux grèves contre les licenciements

Les pratiques violentes et antisyndicales sont anciennes dans ces usines et ont réussi à décourager nombre de militants ; elles perdurent encore au début des années 1980. Elles se sauraient cependant empêcher alors un surgissement relativement inattendu qui va remettre radicalement en cause les formes de pouvoir et d’autorité en vigueur dans ces usines. A partir de l’automne 1981, on assiste à deux mouvements parallèles qui vont contribuer au déclenchement de grèves longues dans les usines Citroën et Talbot. D’une part, une série de conflits débutent dans plusieurs usines automobiles. D’autre part, s’appuyant sur la victoire électorale de l’union de la gauche en 1981, les syndicats mènent campagne pour des élections professionnelles libres et sans fraude à Citroën et Talbot. L’intervention de la CGT porte ses fruits, lui permettant d’augmenter rapidement le nombre de candidats aux élections prévues pour le printemps 1982 à l’usine d’Aulnay-sous-Bois. Plus de quarante candidats se portent donc volontaires, alors que jusque-là, les listes de la CGT comportaient toujours moins de dix noms. Ce renouveau de l’activité syndicale se remarque également à travers l’élargissement du spectre revendicatif. Les champs de revendication les plus importants concernent les salaires, l’emploi, les conditions de travail et les libertés syndicales et dans une moindre mesure les carrières, à quoi s’ajoutent des revendications plus spécifiques, soit à l’échelle d’un atelier, soit pour une catégorie de personnel, en particulier les travailleurs immigrés. De ces revendications émergent des mots d’ordre tels que « de meilleures conditions de vie et de travail [et] le respect des libertés individuelles et syndicales7 », « des conditions de travail dignes d’un pays comme la France […] des cadences qui ne tuent pas les hommes8 », et qui sont repris lors de deux débrayages début avril 1982, qui malgré leur brièveté, sont inédits dans l’usine d’Aulnay.

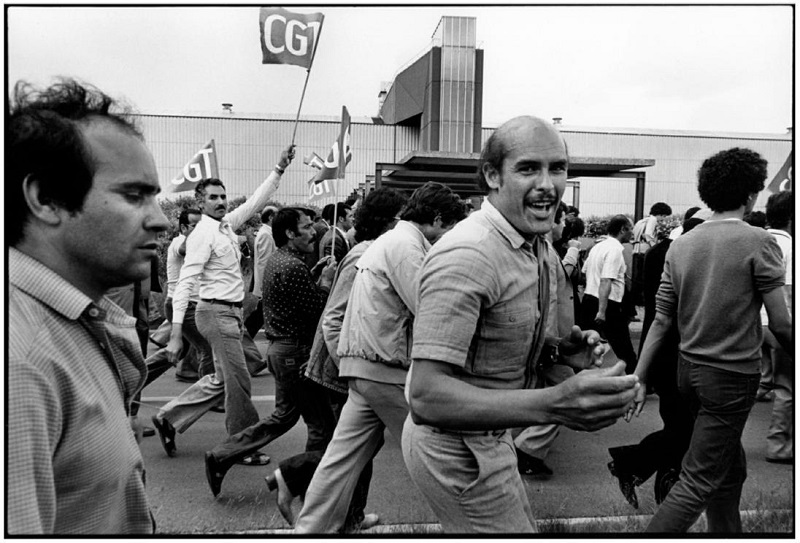

Puis, le 22 avril, une tentative de blocage de chaîne par un petit groupe d’ouvriers syndiqués depuis peu, rapidement relayé par la CGT, rend possible le démarrage d’une grève qui va durer pendant un mois. Le déclenchement de la grève se situe au point de rencontre de l’accumulation de mécontentements individuels, d’enjeux syndicaux à propos des élections professionnelles et d’un travail militant de médiatisation et de partage des problèmes des salariés visant à « transformer des mécontentements individuels et des sentiments d’injustice en action de grève.9 » Les questions centrales qui vont être au cœur de la grève sont rapidement popularisées : les conditions de travail, avec le rythme des cadences, les salaires, avec la demande d’une augmentation de 400 francs, le respect, la dignité et de manière sous-jacente le refus du racisme… Durant le mois de mai, la grève s’étend à trois autres usines Citroën de région parisienne, et malgré l’intransigeance de la direction de l’entreprise, le gouvernement finit par nommer un médiateur, dont le rapport reprend en grande partie les demandes syndicales, et est finalement accepté par Citroën. Le travail reprend donc dans les usines Citroën le 1er juin 1982, mais dès le lendemain une nouvelle grève débute à l’usine Talbot de Poissy, là encore à l’initiative d’un groupe restreint d’ouvriers membres de la CGT qui défilent entre les chaines, suite à quoi plusieurs centaines d’ouvriers de l’atelier B3, le plus important de l’usine10, cessent le travail. Contrairement à Aulnay, où malgré quelques violences, l’essentiel de la grève se déroule calmement sur les parkings de l’usine, à Poissy, les affrontements physiques marquent le début du conflit. A la tête de salariés opposés à la grève et soutenus par la CSL, le directeur du personnel se présente au B3. Ce groupe, manifestement là pour expulser les grévistes, rencontre une résistance inattendue et est obligé de faire demi-tour ; au cours de cette bagarre le directeur est blessé à l’œil et les anti-grévistes comptent dans leurs rangs entre une quarantaine et une centaine de blessés11. Très rapidement le gouvernement intervient et fait évacuer l’usine le 4 juin. Occupations et évacuations se succèdent alors, et des cadres de l’entreprise tentent de refaire démarrer la production. Malgré une décrue relative des violences, de fortes tensions persistent tout au long du conflit, qui se conclue de la même façon que les grèves de Citroën : le même médiateur est nommé par le gouvernement, ses propositions sont acceptées après un vote à bulletins secrets auquel participent près de 4000 salariés ; le travail reprend le 5 juillet. Mais dans les deux entreprises, un certain nombre de questions posées par les grévistes restent en suspens et sont renvoyées à des commission de médiation qui doivent travailler pendant un an à la suite des conflits et vont s’avérer fort décevantes aux yeux des syndicalistes. Un autre point commun est la très importante syndicalisation des OS immigrés, entre 1500 et 2000 à Aulnay, entre 4000 et 5000 à Poissy.

Cependant, les grévistes ne sont pas les seuls à se mobiliser au printemps 1982. Leurs opposants développent en réponse un répertoire d’action étendu. Si dans chaque usine les directions participent à la lutte contre la CGT, elles marquent un engagement nettement plus fort à Citroën, tandis qu’à Talbot, c’est un « comité des Talbot qui veulent travailler » qui organise l’essentiel des actions. La CSL organise le 11 mai une manifestation qui réunit entre 2000 et 3000 personnes12 ; puis des rassemblements des anti-grévistes devant ou à proximité des usines deviennent quasiment quotidiens13, donnant lieu à de petites manifestations. La démonstration la plus éclatante de cette velléité manifestante a lieu le 25 mai 1982, est organisée par la direction centrale de Citroën et rassemble selon les Renseignements Généraux 16 000 personnes dont 10 % d’immigrés. Des délégations de quinze usines de province et de région parisienne et des concessionnaires de nombreuses villes composent le cortège conduit par la direction de Citroën. A Poissy, c’est grâce à une alliance entre le Syndicat National des petites et moyennes entreprises et les anti-grévistes qu’est organisé le 22 juin un blocage de la ville pendant plusieurs heures à l’aide de 200 véhicules14 accompagné d’une manifestation. Puis le 28 juin, 300 ouvriers, employés, techniciens et cadres occupent l’hôtel de ville de Poissy pour protester contre le soutien que la municipalité apporte aux grévistes. Enfin, le 30 juin, le « comité des Talbot qui veulent travailler » organise le montage d’une voiture sur la place de l’hôtel de ville de Poissy15. Toutes ces actions sont d’autant plus remarquables que l’action de rue est une modalité d’action très rare parmi les opposants à la grève et en particulier dans les organisations patronales dont les membres maîtrisent peu les savoir-faire militants pour organiser de tels événements.

Le printemps 1982 ouvre dans des usines peu habituées à la contestation une phase d’insubordination qui se manifeste par une participation à la vie syndicale de la part des ouvriers immigrés, l’apparition de nouveaux délégués qui sans être élus dans les instances représentatives du personnel portent la parole de leurs collègues, par une conflictualité récurrente s’exprimant collectivement ou sur un mode plus individuel, et par une remise en cause du pouvoir des petits chefs qui sont alors incapables d’agir et de commander comme avant. Arrêts de travail spontanés, refus d’exécuter certains ordres, signature de pétitions pour demander la mutation de certains contremaîtres au comportement et à la réputation particulièrement néfastes, etc. se succèdent. Si les cadences de travail sont régulièrement dénoncées, les syndicats ne se risquent pas pour autant à appeler à les réduire soi-même ou à faire preuve d’un refus de travail. Pourtant, plusieurs incidents indiquent que la discipline au travail est remise en cause par la pratique de certains ouvriers qui s’attirent de ce fait des sanctions. C’est dans cette période d’agitation, que connait également l’usine de Renault Flins, que plusieurs ministres socialistes imputent la conflictualité ouvrière à un supposé problème musulman et à l’existence de « groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises », selon les termes de Pierre Mauroy16.

Cette contestation au quotidien se prolonge pendant plusieurs mois, mais au cours de l’année 1983, les annonces du groupe PSA quant à la nécessité de diminuer fortement les effectifs de ses entreprises réorientent la conflictualité. Après avoir multiplié les jours de chômage technique, PSA annonce 7000 suppressions d’emplois pour les marques Peugeot et Talbot. Si une partie de ces suppressions se traduit par des pré-retraites, demeurent néanmoins 2905 licenciements, tous concentrés dans l’usine de Poissy. Une grève en défense des emplois débute alors le 7 décembre 1983 et va connaître différentes phases. Tout d’abord, l’occupation du principal atelier se déroule dans le calme et la production est rapidement arrêtée. Mais rapidement la concurrence syndicale s’exacerbe. La CGT qui se veut hégémonique organise le mouvement de A à Z et décourage les salariés de suivre les propositions de la CFDT, comme celle de manifester dans la ville de Poissy ou de s’organiser en comités de grève dans chaque atelier. Les salariés sont alors relativement peu nombreux dans l’usine ; ils assistent le matin aux meetings, viennent s’informer puis repartent souvent chez eux17. Le 15 décembre, la direction annonce qu’elle ne versera plus les salaires et demande aux salariés de ne pas se rendre à l’usine ; elle déclare également suspendre les investissements prévus pour la production d’un nouveau véhicule, sauf si le gouvernement décide d’autoriser les licenciements18. Un accord est finalement trouvé entre PSA et le gouvernement le 17 décembre. Les concessions acceptées par l’entreprise concernant l’amélioration du plan social sont de trois ordres : une prime de 20 000 francs sera offerte à tout employeur embauchant en contrat à durée indéterminée au cours de l’année 1984 un licencié de Talbot ; les licenciés qui créeront une entreprise pourront acquérir un véhicule utilitaire avec une remise de 15 000 francs par rapport au prix normal ; enfin, une formation aux métiers de la réparation automobile sera offerte à une minorité de licenciés. En contrepartie, le gouvernement accepte les licenciements, dont le nombre est abaissé à 190519. Parmi les licenciés, les Marocains sont de loin les plus nombreux (748), suivis par les Sénégalais (209) et les Algériens (136) ; les Français qui composent 44 % de l’effectif ouvrier constituent 20,7% des licenciés. Mais parmi les licenciés français, une majorité est issue des DOM-TOM20. Sans surprise, ces disparités reflètent la répartition nationale et ethnoraciale des postes et le fait que les licenciements touchent en premier lieu les ouvriers de chaîne non qualifiés. Dans l’usine, les réactions syndicales sont variées. Force Ouvrière et la CSL acceptent le compromis et souhaitent un redémarrage rapide de l’usine21. La CGT et la CFDT apprécient positivement les avancées contenues dans l’accord mais n’en tirent pas les mêmes conclusions. 1000 emplois sont sauvés, l’avenir de l’usine est assuré et la menace de lock-out est levée ; il ne reste plus, selon la CGT, qu’à ouvrir des négociations offrant une solution à chacun des 1905 licenciés, parmi lesquelles des stages de longue durée, des reclassements en CDI et des départs volontaires22.

La CFDT voit là un premier point marqué par les travailleurs qui constitue un encouragement pour la poursuite de l’action pour l’annulation des licenciements23. Elle appelle donc à poursuivre et amplifier le mouvement. Mais l’accord passe mal auprès des salariés, et les dirigeants de la CGT, le syndicat majoritaire parmi les ouvriers, se font chahuter par les grévistes qui affirment ne vouloir d’aucun licenciement24. Une fois passées les explications sur l’accord entre PSA et le gouvernement, la nouvelle situation ne se traduit ni par un regain de l’activité gréviste ni par une présence accrue dans l’usine ; à partir du 20 décembre, seulement quelques centaines d’ouvriers se rendent dans les ateliers25 et les journalistes sur place relatent un certain défaitisme parmi eux, non seulement concernant la possibilité d’empêcher les licenciements, mais également sur l’absence de perspectives quant aux formations et aux reclassements. Signe de la prise de distance d’une partie des ouvriers grévistes avec la CGT et les mots d’ordre syndicaux, quatre d’entre eux disant s’exprimer au nom des travailleurs immigrés demandent à l’État français une aide au retour dans leur pays d’origine. Une première évacuation de l’usine par les forces de l’ordre a lieu dans le calme dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le conflit semble alors terminé et l’usine s’apprête à redémarrer le 3 janvier. C’est sans compter la détermination d’une partie des grévistes, soutenue par la CFDT et par un comité de grève regroupant quelques centaines d’ouvriers qui appellent à la grève dès le 3 janvier26, contrairement à la CGT qui à partir de là va contester la légitimité de la grève. Plusieurs centaines de grévistes occupent à nouveau les ateliers ; mais au cours de la journée, les incidents entre grévistes et non-grévistes se multiplient dans plusieurs ateliers. La détermination des non-grévistes, en particulier des contremaîtres, semble croître.

Craignant une aggravation des violences, les grévistes quittent finalement l’usine, pour y revenir le lendemain, dans une ambiance de plus en plus tendue. Le jour suivant, la violence dans l’usine atteint son paroxysme. Aux premières heures du jour, les contremaitres tentent d’expulser violemment les grévistes qui occupent à nouveau l’atelier principal. Pour se protéger, ces derniers barricadent les portes, organisent une surveillance depuis les toits…, faisant de l’atelier un camp retranché, tandis qu’à l’extérieur, les contremaîtres et les salariés hostiles aux grévistes agressent les rares d’entre eux qui tentent de sortir. Malgré l’arrivée des CRS, les anti-grévistes ne désarment pas et attendent la sortie des grévistes en criant des insultes le plus souvent à caractère raciste, en menaçant les ouvriers immigrés (« les arabes, les Noirs, au four, à la Seine… ») et en chantant la Marseillaise. Finalement, en fin de journée, entre 1000 et 2000 grévistes sortent de l’usine sous haute protection. Quelques mois plus tard, de nouveaux licenciements économiques sont annoncés à Citroën. A nouveau, un conflit s’engage dans différentes usines. Près de 3000 licenciements sont envisagés, essentiellement dans les usines de région parisienne. La grève avec occupation commence à Aulnay-sous-Bois le 11 mai 1984 puis s’étend à d’autres usines, en étant très contrôlée par la CGT. Après une semaine d’occupation, le gouvernement, tout en reconnaissant les sureffectifs, refuse d’autoriser les 2300 licenciements demandés27. Le ministre des Affaires Sociales donne un délai de trois mois aux partenaires sociaux pour aboutir à des solutions et propose à Citroën la conclusion d’un contrat de solidarité28 portant sur la réduction du temps de travail. Il annonce également la création d’un centre de formation professionnelle pour les travailleurs de l’automobile, associant entreprises et syndicats. Dès cette annonce, la CGT célèbre une première victoire et met fin aux occupations d’usine. Au bout des trois mois, l’entreprise propose de nouvelles mesures à son plan social, en particulier le financement d’une formation, et demande à nouveau près de 2000 licenciements, ce qu’accepte le gouvernement. La rentrée des ouvriers en septembre promet dès lors d’être agitée. Mais en fait, hormis quelques actions décousues, aucun mouvement d’ampleur n’a lieu, les licenciés sont empêchés de rentrer dans les usines et rapidement, on constate un retour à la normale.

Contrairement à la première phase de la séquence évoquée dans cet article, les conflits de la fin 1983 et de 1984 font face à une volonté de restructuration et de remodelage du tissu industriel de la filière automobile dans son ensemble29 dont les conséquences se font particulièrement sentir en région parisienne et touche fortement les ouvriers immigrés peu qualifiés. Intransigeance patronale, limites des stratégies syndicales et peu d’efficacité des dispositifs politiques contre les licenciements se conjuguent pour conduire vers la sortie des usines des centaines d’ouvriers immigrés. L’aide au retour dans le pays d’origine et la formation professionnelle deviennent alors une réponse aux licenciements des immigrés de Talbot et Citroën. Mais ces deux mesures demeurent controversées, tant parmi les ouvriers immigrés qu’au sein des organisations syndicales.

Conclusion

A l’échelle des usines Citroën et Talbot, la séquence 1982-1984 concentre en un temps assez bref des grèves offensives, pour des augmentations de salaires, les libertés syndicales et la dignité, et des grèves défensives, contre les plans de licenciements massifs. La première phase de la séquence voit ainsi se développer un éventail de revendications et de pratiques dans les usines qui se traduisent par un engagement dans les syndicats et une contestation quasi-permanente. Par certains aspects, on retrouve dans cette période des éléments semblables à ceux décrits par Xavier Vigna à propos de l’insubordination ouvrière des années 68. Les différences de contexte industriel et politique empêchent cependant de voir dans ces grèves un prolongement de cette insubordination post-68. La suite des événements s’inscrit d’ailleurs dans un registre revendicatif qui devient central dans les décennies suivantes, même si on le rencontre dès les années 1970 : la défense de l’emploi et la lutte contre les licenciements à l’occasion de restructurations industrielles. Aux forces et à la confiance collective accumulées à partir de 1982, succèdent des échecs, sinon des défaites, qui mettent d’autant plus en lumière les enjeux particuliers qui touchent les travailleurs immigrés dans certaines branches de l’industrie française : ils sont les premiers à pâtir des destructions d’emplois, des dispositifs spécifiques sont mis en œuvre à leur égard, et leur participation aux luttes collectives suscite un certain nombre de réactions hostiles, voire violentes et racistes, au sein même des usines comme à l’extérieur.

Vincent Gay.

1 Marianne Debouzy, « Permanence du paternalisme », Le Mouvement Social n° 144, juillet-septembre 1988, p. 15.

2 « Doctrine Simca : nos buts, nos moyens », archives de l’entreprise, non daté (années 1950).

3 Alain Lemenorel, « Les comités d’entreprise et le social : paternalisme, néo-paternalisme, démocratie (1945-1990) » in André Gueslin et Pierre Guillaume (dir.), De la charité médiévale à la Sécurité sociale, Paris, Éditions Ouvrières, 1992, p. 258.

4 Témoignages de salariés rendus publics lors de la conférence de presse de la CGT-Chrysler, 29 octobre 1974, AD93, 49J567.

5 Jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, 12 juin 1975, AD93, 1508W103.

6 Idem.

7 Tract CGT Aulnay, 14 janvier 1982, AD93, 1508W100.

8 Tract CGT Aulnay, 15 octobre 1981, AD93, 1508W100.

9 Baptiste Giraud, Faire la grève : Les conditions d’appropriation de la grève dans les conflits du travail en

France, thèse de science politique, université Paris 1 Sorbonne, 2009, p. 507.

10 L’atelier B3, consacré au montage, regroupe 6000 salariés, sur environ 16 000 dans l’ensemble de l’usine.

11 Jean-Louis Loubet, Nicolas Hatzfeld, « Les conflits Talbot, du printemps syndical au tournant de la rigueur (1982-1984) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire n° 84, 2004/4, pp. 151-160.

12 « Les petits Blancs conduisent leurs immigrés au ministère », Libération, 12 mai 1982.

13 Voir les différentes notes des Renseignements Généraux, Archives Départementales des Hauts de Seine (AD92), 13223W30.

14 Informations du personnel de Talbot, 23 juin 1982, archives de l’entreprise.

15 Notons que si ces actions ne sont pas le fait de la direction de l’entreprise, celle-ci prête son concours, par exemple en installant une grue sur la place de la mairie de Poissy, et elle en fait la promotion en relatant auprès des salariés chacune des actions menées.

16 Vincent Gay, « Grèves saintes ou grèves ouvrières ? Le “problème musulman” dans les conflits de l’automobile, 1982-1983 », Genèses, n° 98, 2015/1, pp. 110-130.

17 « L’effet Talbot ou les raisons profondes d’un conflit », brochure CFDT, 1984, archives interfédérales CFDT, 1B440.

18 Lettre de la section syndicale CFDT aux salariés de Talbot, 16 décembre 1983, archives interfédérales CFDT, 1B440.

19 Compte-rendu des entretiens entre le ministère de l’Emploi et la direction d’Automobiles Peugeot, 16 et 17 décembre, archives privées de Jack Ralite.

20 Daniel Richter, « Entre fracture et recomposition du champ social », Alternative syndicale n°2, février 1984.

21 Note du conseiller technique au Premier Ministre, 23 décembre 1983, archives privées de René Cessieux.

22 Déclaration du syndicat CGT Talbot, 18 décembre 1983, archives URIF-CGT, AD93, 49J475.

23 « Nous sommes sur la bonne voie… accentuons notre pression », tract CFDT Talbot, 18 décembre 1983, archives interfédérales CFDT, 1B440.

24 Jean-Louis Loubet, Nicolas Hatzfeld, Les 7 vies de Poissy, Paris, ETAI, 2001.

25 Notes sur les événements, 20 décembre et jours suivants, archives de l’entreprise.

26 « Tous en grève », tract CFDT Talbot, archives interfédérales CFDT, 1B440 ; Tract du comité de grève Talbot, 4 janvier 1983, archives BDIC FΔ2177/14-2. Le comité de grève revendique 400 membres.

27 Déclaration de Pierre Bérégovoy, 18 mai 1984, AD93, 1508W100.

28 Des ordonnances de janvier 1982 prévoient une aide de l’État en faveur des entreprises ou des collectivités locales qui mettent en œuvre une réduction du temps de travail d’au moins deux heures. L’aide est accordée pour chaque emploi supplémentaire permis par cette mesure et se traduit par une exonération des cotisations de sécurité sociale. Voir Philippe Barbezieux, « Le bilan des contrats de solidarité ″réduction de la durée du travail″ conclus en 1982 », Travail et Emploi n°17, juillet 1983, pp. 9-21.

29 Armelle Gorgeu, René Mathieu, « Les restructurations industrielles : une fatalité du marché ? Le cas de la filière automobile en France », Revue de l’IRES n° 47, 2005, pp. 37-58.

- Les ouvriers immigrés de Citroën et Talbot - 18 janvier 2019