L’esclavage républicain

Après un siècle d’esclavage républicain, les réparations, une question contemporaine !

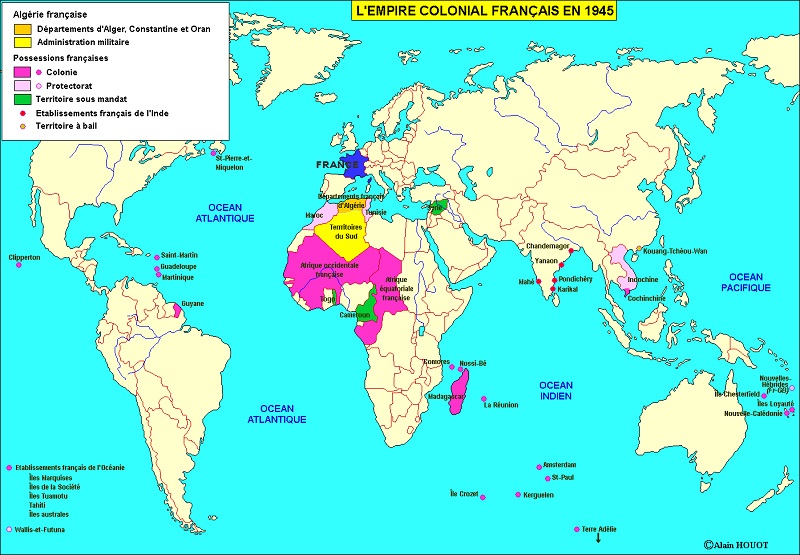

Ce n’est qu’en 1946 que le travail forcé est officiellement aboli, le 11 avril précisément avec l’adoption de la loi Félix Houphouët-Boigny. Mais le travail forcé a perduré après 1946, a continué en certain lieu jusqu’au début des années 60, et n’a cessé qu’avec l’indépendance. C’est dire que la question des réparations est plus que jamais contemporaine. Nous ne parlons pas ici d’un passé si lointain (argument hypocrite, voire réactionnaire pour rejeter le principe des réparations), au point qu’il serait devenu tellement difficile de réparer. Nous évoquons un siècle qui parle encore aux populations qui ont subi ce qu’il convient d’appeler l’esclavage républicain. Nous évoquons un siècle encore présent pour ces populations, dans les mémoires individuelles et collectives, mais aussi dans les territoires concernés. Le travail forcé, a été un crime contre l’humanité. Nous demandons réparation !

Le travail forcé

On a eu tendance à identifier esclavage et travail forcé. C’est inexact, même si la nuance était faible en pratique. L’esclave est une marchandise, outil de travail. Le travail forcé oblige un individu à travailler (en principe) contre salaire (très faible) ; en dehors de ses heures de travail, il est théoriquement libre. Au 19ème siècle, après l’abolition de l’esclavage, les chefs africains impliqués dans la traite ont dû utiliser sur place les esclaves « invendus » pour produire les nouvelles matières premières nécessaires à l’industrie occidentale (oléagineux tropicaux pour éclairer les usines et graisser les machines, bois et plantes tinctoriales pour l’industrie textile, etc.). Loin de l’abolir, la colonisation française s’est tout à fait accommodée de cet esclavage traditionnel, l’utilisant bien volontiers.

Au début de la colonisation, 1880-1920. Dans les premiers temps de la colonisation, le recours au travail forcé fut massif. Il s’agissait de trouver la main d’œuvre nécessaire pour les grands chantiers, ponts, ports, routes, chemins de fer, etc. Les populations furent bien souvent victimes de razzias, capturées parfois au lasso, et déportées dans certains cas sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Durant la Première Guerre mondiale, tous les produits d’exportation furent déclarés « stratégiques » ; les exigences devinrent telles que le gouverneur général de l’AOF1, Van Vollenhoven, qui n’était pourtant pas un tendre, démissionna en 1917 : on ne pouvait à la fois recruter 200 000 soldats et exiger une production accrue. Tout cela multipliait les abus d’autorité, les violences (femmes prises en otage) et les mauvais traitements (à la chicote), avec souvent des morts en grand nombre. Cela continua par exemple pour la construction du chemin de fer Congo Océan (20 000 morts jusqu’en 1928 au moins).

De l’entre-deux-guerres à 1947. Au coton obligatoire s’ajoutèrent le cacao et le café. On réglementa les prestations, ou travail forcé gratuit pour travaux publics d’intérêt général (10 à 15 jours par an), devenues sous le Front Populaire un impôt complémentaire en argent. Fut créée la « deuxième portion du contingent », service militaire en travail (rémunéré) pour les jeunes gens qui n’étaient pas mobilisés (la majorité). Café, cacao, bananes devenant « rentables », le « travail forcé » stricto sensu commença à décliner. Mais, à partir de la Grande Dépression de 1931 qui fit s’effondrer le cours des produits tropicaux, les paysans réduits à la misère furent obligés de partir en ville en quête d’un travail salarié. Le travail forcé reprit en flèche pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé aussi bien par le gouvernement de Vichy en AOF que par la France libre en AEF2. Élu au Parlement français en 1946, Félix Houphouët-Boigny, lui-même planteur de caféiers en Côte d’Ivoire, en fit voter en 1947 la suppression.

De l’esclavage monarchique à l’esclavage républicain ?

L’abolition de l’esclavage en 1848 pose à la France un grave problème : comment éviter la ruine, étant donné que le modèle économique du pays est fondé sur l’exploitation coloniale ? Comment survivre sans esclave ? Comment payer le travail des esclaves, désormais affranchis ? Dans un premier temps, la métropole songe à imposer aux anciens esclaves un système de corvées, qui ressemblent étrangement à l’esclavage d’antan. Cette formule nouvelle est aussitôt rejetée par les affranchis. Or de nouvelles perspectives s’ouvrent pour les colons, en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale, et même en Asie. Ne pouvant instituer dans ces nouveaux territoires l’esclavage, désormais illégal, ils mettent en place le travail forcé, système très différent du point juridique, mais tout à fait semblable du point de vue pratique. L’État réquisitionne des populations indigènes, et les met à disposition des compagnies ayant reçu des concessions pour les travaux publics.

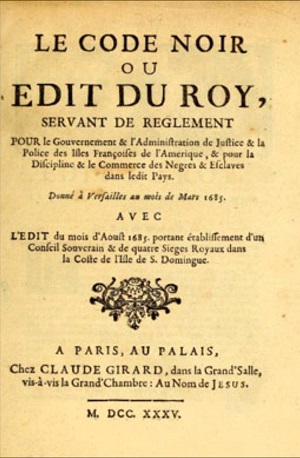

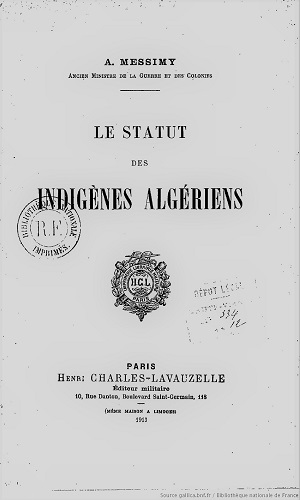

Du point de vue juridique, la différence est claire : l’esclave d’autrefois était défini comme un bien meuble par le Code noir; l’indigène demeure officiellement libre, selon le Code de l’indigénat. L’esclave d’antan était la propriété d’une personne ou d’une compagnie, et relevait donc de la propriété privée ; le travail forcé est mis en place par l’État, au nom de l’intérêt public. Mais pour ce qui est de la réalité matérielle, les ressemblances l’emportent sur les différences: les indigènes sont capturés par les armées coloniales, parfois même au lasso. Ils sont ensuite déportés, souvent sur des milliers de kilomètres, exposés aux mauvais traitements, enfermés dans des « camps » (c’est le terme utilisé en effet à l’époque), et usés à la tâche. Dans ces conditions, ils meurent bien souvent de faim, de soif, de maladies, d’épuisement.

De l’extermination à la « mise en valeur » des colonies françaises

L’Algérie recensait 3 000 000 indigènes en 1830, en 1872 il n’en restait plus que 2 125 000 ; Tahiti recensait 80 000 habitant.es en 1774, en 1848 il n’en restait plus que 8082 ; la Nouvelle-Calédonie recensait près de 70 000 Kanak.es en 1853, il n’en restait plus que 23 000 en 1895.

Le travail forcé un crime contre l’humanité ?

Le travail forcé a surtout é té utilisé dans les colonies administrées par la France, la Belgique et le Portugal. Il est clair qu’il s’agit là d’un esclavage à peine déguisé. Dans la réalité, le travail forcé en Afrique et en Asie au XIXème et au XXème siècle se distingue fort mal de l’esclavage pratiqué dans les Amériques du XVIème au XIXème siècle. C’est exactement ce que veut dire Albert Londres, le grand reporter dont le nom est célébré par un prix récompensant chaque année les meilleurs journalistes. Quoique favorable à la colonisation a priori, Albert Londres revient terrifié du Congo et publie un livre intitulé : Terre d’ébène. La Traite des Noirs. De même, à la fin du XIXème siècle, le pasteur George Washington Williams, et le missionnaire presbytérien William Sheppard, écrivent à Léopold II pour dénoncer les brutalités coloniales au Congo, en utilisant la formule « crime contre le genre humain ». De Mark Twain à Charles Péguy, nombreux sont les écrivains ou intellectuels qui dénoncent cette « traite négrière moderne ». Certains réclament même que les responsables soient jugés par un tribunal international pour crime contre la civilisation et les droits de la personne. Dans l’entre-deux-guerres, la Société Des Nations (SDN) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne cessent de dénoncer le travail forcé, esclavage déguisé, qui contrevient à la fois au droit français et droit international. Depuis 1998, le « Statut de Rome » qui définit les exactions pouvant être qualifiées de crime contre l’humanité en droit international évoque entre autres « la déportation ou le transfert forcé de population », « la réduction en esclavage », « l’emprisonnement ou autre forme grave de privation de liberté physique » et tous « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ». Il est clair que le travail forcé, tel qu’il a été mis en place par la France et bien d’autres pays après l’abolition de l’esclavage, répond tout à fait à la définition du crime contre l’humanité.

Les codes de l’indigénat

9 février 1875. La préfecture d’Alger rend public l’arrêté général sur les infractions de l’indigénat. Aussi appelé Code de l’indigénat, ce texte disparate se présente comme une addition de mesures répressives et de prescriptions diverses opposables aux seuls « indigènes » de ce territoire. Renforcer leur statut de « sujets français », soumis à un ordre colonial discriminatoire, inégalitaire et raciste, tel est l’objectif principal de ce Code. Il fut aussi une matrice à partir de laquelle des Codes similaires ont été élaborés puis appliqués dans les autres colonies au fur et à mesure de l’expansion impériale conduite par les républicains et leurs alliés politiques à la fin du XIXème et au début du XXème siècles.

Ainsi fut fait au Sénégal et en Nouvelle-Calédonie (1887), à Madagascar (1899), en Afrique occidentale française (1904), en Afrique équatoriale (1910) puis au Togo (1923). Nommé « codes matraques » par leurs détracteurs, ces codes de l’indigénat organisent « un régime spécial, exceptionnel » et « exorbitant » au regard des principes de la République, note le juriste J. Aumont-Thiéville en 1906. Et le même, qui approuve l’ensemble des dispositions adoptées, de préciser que leurs fonctions principales sont de « frapper » et de « réprimer » les « indigènes » pour « maintenir notre domination » et « assurer la sécurité des colons ». Voilà un spécialiste du droit colonial à qui on ne saurait reprocher d’utiliser des formules euphémisées pour rendre compte des fins poursuivies par les codes de l’indigénat. Atteintes multiples à la liberté de circulation, de réunion et d’expression, « asile donné (…) aux étrangers sans papiers », telles sont quelques-unes des mesures incluses dans ces codes auxquelles s’ajoutent plusieurs dispositions majeures : l’internement administratif, la responsabilité collective et le livret ouvrier.

Aboli en France métropolitaine, le 2 juillet 1890, car il est jugé discriminatoire et contraire au droit commun, ce dernier réapparait en Algérie six ans plus tard. De même dans la plupart des colonies françaises. L’ensemble de ces dispositions ont permis de soumettre les « indigènes » à des contrôles permanents et stricts afin de combattre, dit-on à l’époque, le vagabondage et de favoriser leur mise au travail, notamment dans le cadre du travail forcé. Régulièrement soumis à la Chambre des députés, souvent amendés mais jamais abrogés, pas même par le Front populaire en 1936, ces différents codes ne disparaissent qu’à la Libération après soixante-dix ans de bons et loyaux services, dans le cas de l’Algérie française.

L’Afrique décimée

Du côté de l’Afrique, les estimations et travaux de recherche font état de 15 à 20 millions d’africains déportés. A ce chiffre, il faut ajouter les victimes décédées sur le sol africain, celles mortes lors du transfert vers les côtes africaines ou vers l’Amérique. On estime que pour un africain déporté, il y a eu quatre à cinq fois plus de victimes. Il y a donc eu de 60 à 90 millions de victimes de la traite tout au long de ces quatre siècles. Il faut rappeler que le continent africain compte à cette époque une cinquantaine de millions d’habitants. A l’échelle de cette période, le continent africain a été réduit à néant au moins deux fois ! …

Le chemin de fer du Congo-Océan

Alors que les apologistes sont de plus en plus nombreux à chanter les louanges de la France coloniale en raison de son « glorieux » bilan en matière d’infrastructures, notamment, il est nécessaire de rappeler quelques vérités sur les moyens employés. Parmi eux, il en est un qui a été essentiel à la construction des routes, des ports et des voies ferrées : le travail forcé imposé aux « indigènes », alors qu’ils n’ont commis ni crime ni délit. En effet, les hommes et les femmes visés ne sont pas des individus condamnés à une peine privative de liberté à laquelle viendrait s’ajouter celle des travaux forcés ; cette obligation concerne l’ensemble de la population autochtone.

Un exemple parmi d’autres celui du « Congo-océan ». Le 22 juillet 1922, les autorités françaises de Brazzaville signent une convention avec la Société de construction des Batignolles pour réaliser la ligne de chemin de fer destinée à relier la capitale du Congo français à Pointe-Noire, sur la côte atlantique. Le plan élaboré pour « mettre en valeur » ce territoire a pour ambition de faire de cette dernière bourgade un port majeur de l’Afrique équatoriale qui permettra d’exporter rapidement les productions de la colonie. Dans l’immédiat, les « indigènes » meurent en masse et dans des proportions stupéfiantes. Parfois raflés à des milliers de kilomètres, puis transportés dans des conditions désastreuses, ils sont enfin regroupés dans des « camps ferroviaires » qui se déplacent au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

En 1928, devant une commission ad hoc de la Chambre des députés, le ministre des Colonies, André Maginot, reconnait que la mortalité sur ce chantier atteint 57% des effectifs ! Au cours de la construction des 140 premiers kilomètres de cette voie ferrée, 17000 « nègres » ont péri en raison des conditions de travail imposées et de la mauvaise organisation des « magasins de vivres », comme le reconnait un médecin militaire. En dépit du scandale suscité en métropole par les témoignages d’André Gide et d’Albert Londres, notamment, le travail forcé dans les colonies n’a été aboli que le 11 avril 1946, suite à la proposition de loi déposée par le député Félix Houphouët-Boigny à l’Assemblée nationale constituante. Dans une interview (Le Monde, 21 mai 2013) l’ancien PDG de Spie-Batignolles, Jean Monville, rappelait « la fierté de ce qu’on avait fait dans le passé (…) et de notre engagement dans nos “aventures” outre-mer », vieille mythologie à laquelle doivent désormais succéder de légitimes et nécessaires réparations. C’est tout l’enjeu de l’action judiciaire lancée en février 2013 par le CRAN contre Spie, Spie Batignolles et Clayax Acquisitions, entreprises directement issues de la Société de Construction des Batignolles.

De la fin du travail forcé aux réparations

Les peuples concernés n’ont jamais cessé de se battre contre le travail forcé. C’est évidemment l’une des grandes revendications de leurs porte-parole. En 1944, la question est évoquée lors de la conférence de Brazzaville, mais réunis autour du général de Gaulle, les participants estiment qu’il n’est pas possible d’abolir le travail forcé. Deux ans plus tard, cependant, le député de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny fait voter à l’Assemblée nationale une loi qui met un terme à ce système, du moins officiellement (car il a continué de facto en bien des lieux jusqu’au début des années 1960). Aujourd’hui, les organisations de la société civile se battent pour que cette histoire, pourtant massive et relativement récente, soit connue, que le travail forcé soit reconnu comme crime contre l’humanité, et que des réparations soient accordées aux victimes et à leurs descendants.

Réparer, mais réparer quoi et comment ?

Evidemment, on ne peut réfléchir à la question des réparations sans mesurer, même plus d’un siècle après, l’étendue des faits et de leurs conséquences. On parle souvent de quatre siècles d’esclavagisme à l’échelle d’au moins deux continents. Quatre siècles à compter des années 1850-1880 (l’esclavage n’est aboli au Brésil qu’en 1886…) nous ramène dans les années 1450-1480.

L’événement qui marque le début de cette longue période est la « découverte » (le début de l’occupation en fait) de l’Amérique en 1492. Pour occuper ces terres d’Amérique, les colonisateurs perpétuent de véritables massacres à l’égard des Amérindiens. Aux Antilles, ces populations disparaissent presque totalement après l’occupation « institutionnelle » décrétée en 1635. Aux Etats-Unis, la population amérindienne passe d’environ 10 millions à la fin du XVème siècle pour chuter à 250 000 en 1890 ! La résistance de ces populations à l’occupation – et la préférence d’esclaves noirs – explique l’ampleur de ces chiffres.

Du côté de l’Afrique, les estimations et travaux de recherche font état de 15 à 20 millions d’africains déportés. A ce chiffre, il faut ajouter les victimes décédées sur le sol africain, celles mortes lors du transfert vers les côtes africaines ou vers l’Amérique. On estime que pour un africain déporté, il y a eu quatre à cinq fois plus de victimes. Il y a donc eu de 60 à 90 millions de victimes de la traite tout au long de ces quatre siècles. Il faut rappeler que le continent africain compte à cette époque une cinquantaine de millions d’habitants. A l’échelle de cette période, le continent africain a été réduit à néant au moins deux fois ! …

Ces chiffres devraient à eux seuls justifier réparation ! Mais ce qui justifie autant de parler réparation, ce sont les conditions dans lesquelles s’est passée l’abolition car, au-delà de l’histoire « officielle », celle-ci a bien été arrachée par les esclaves. Il y a bien eu des courants abolitionnistes en Europe – souvent en résonance avec les mouvements révolutionnaires sur ce continent -, mais fondamentalement ce sont deux facteurs qui ont accéléré sans commune mesure les mesures abolitionnistes. Les luttes des esclaves au premier chef. L’indépendance d’Haïti dès 1802 a été l’accélérateur le plus puissant.

A cet immense exemple planétaire, s’ajoutent des phénomènes inhérents au capitalisme. Le plus important réside dans la décision de l’Angleterre d’interdire la traite (et donc le transfert par mer) en 1807. Le début du développement industriel trouve son substitut à la canne à sucre : la betterave, cultivable sur les terres européennes. Il s’ensuit un blocus continental, pour casser la concurrence « déloyale » de l’esclavage… De fait, par cette interdiction mais aussi par l’augmentation des « coûts » générés par les luttes des esclaves et les luttes inter Etatiques pour conserver le pouvoir sur ses colonies, la caste des propriétaires sait dès 1807 que ce mode de production a vécu et qu’il va falloir y substituer un autre mode de production : les travaux forcés, concept appelé aussi « engagisme » puisqu’au moment de l’abolition, les esclaves vont devoir « s’engager » auprès de leur ancien propriétaire ou auprès d’un autre…

Ce passage renforce notre conviction de la nécessité de réparations matérielles. Car comment ne pas admettre qu’une telle politique – sur une telle durée et par le nombre de populations déportées et/ou massacrées – a laissé des traces plus que visibles sur la planète, encore aujourd’hui. C’est aussi pour cette raison, que la connaissance de cette histoire est importante lorsque nous nous associons à des campagnes aussi diverses que les rapports Nord/Sud, le droit à l’autodétermination des peuples, l’abolition des dettes « historiques », la défense des immigré.es… Travailler à cette question n’est donc pas faire une campagne « supplémentaire », mais intégrer cette perspective historique dans nos réflexions et nos actions.

Ces textes sont issus de la brochure éditée par l’Union syndicale Solidaires, le collectif Outremer CGT, le Conseil représentatif des associations noires et le Comité d’organisation 10 mai : « De l’esclavage colonial à la colonisation esclavagiste : l’esclavage républicain. »

1 Entre 1895 et 1958, l’Afrique-occidentale-française regroupait les colonies françaises en Afrique de l’ouest : Mauritanie, Sénégal, Soudan français, Guinée, Côte d’Ivoire, Niger, Haute-Volta (Burkina Faso), Togo et Dahomey (Bénin).

2 Entre 1910 et 1958, l’Afrique-équatoriale-française a regroupé les colonies françaises d’Afrique centrale : Gabon, Tchad, Moyen-Congo (devenue en partie le Gabon, en partie République du Congo), Oubangui-Chari (République centrafricaine).

- L’esclavage républicain - 25 février 2019

- Nos Nuits Debout en Avignon - 22 octobre 2018

- Les complémentaires santé, chevaux de Troie des attaques contre l’assurance maladie …? - 18 juin 2017